Этика

Э́тика — практическая философия, учение о нравственности (морали)[1]. Этика — одна из древнейших теоретических дисциплин, появившаяся ещё в античный период и призванная решать возникающие в практической жизни человека нравственные проблемы[2]. Слово «этика» происходит от слова «этос» (греч. ethos), обозначавшего первоначально привычное место обитания, впоследствии обычай, характер[3][4][5]. Для обозначения учения о нравственности термин «этика» был введён Аристотелем и встречается в названии ряда его сочинений — «Никомахова этика», «Евдемова этика», «Большая этика»[1].

Главной проблемой этики был вопрос о природе и происхождении морали, на основании чего все этические концепции можно отнести к двум типам: автономная или гетерономная этика. В первом случае полагается, что источник морали лежит в некотором безусловном и внеисторическом начале («закон природы», «абсолютная идея», «высшее благо»), внешнем по отношению к бытию человека. Во втором случае мораль локализована в «природе» человека, потребностях, стремлениях или чувствах людей[6]. В повседневном словоупотреблении в русском языке слова «этика», «нравственность» и «мораль» используются как взаимозаменяемые термины[1][4]. В научной литературе под этикой понимается область научного знания, в то время как под моралью (нравственностью) собственно предмет этики[5].

История этики

Античная этика

Доаристотелевский период развития этики

Возникновение этики как особого аспекта философии связано с деятельностью софистов, которые противопоставляли «фюсис» (др.-греч. φύσις, естественный порядок) и «номос» (др.-греч. νομός, порядок, устанавливаемый народом). Обнаруженные различия в обычаях народов явились обоснованием утверждения идеи произвольности человеческих установлений и их независимости от естественного порядка[1]. В жизни человека ими была выделена сторона, полностью зависимая от самого человека — сфера взаимоотношений с другими людьми и область сознательных действий человека. Софистами была обнаружена «вторая природа» человека, отличная от его телесной природы, которая создаётся самим человеком и имеет решающее значение для его морального бытия. Софисты в этом плане могут считаться предтечами гуманизма, ведь, высказывание Протагора о том, что «человек есть мера всех вещей», по сути, есть утверждение того, что человек сам себе законодательная сила[7].

С другой стороны, поиск в античной Греции более совершенных форм человеческой жизни с необходимостью требовал признания того, что общественные нравы (государственные законы, обычаи) не только по традиции считаются прекрасными и справедливыми, но и по существу могут быть таковыми[5]. В противовес представлениям софистов об относительности морали Сократ выдвинул тезис о существовании всеобщих нравственных понятий. Поэтому он связывал совершенство (добродетельность) человека с его знаниями, полагая, что человек совершает зло только по незнанию. Поэтому при выборе между жизнью и жизнью хорошей человек, по мнению Сократа, должен выбирать хорошую жизнь. Норму жизни хорошей человек может найти только внутри себя, что и объясняет сократовский лозунг «познай самого себя»[7].

Ученик Сократа — Платон утверждал, что добродетель человека связана с познанием и приобщением к идее блага, полностью осуществимым в государстве, которым правят философы[1]. Создатель Академии в своём трактате «Государство» утверждал идею единства души индивида и структуры государства, где «рациональной, эмоционально-гневливой и похотливой» частям души, расположенным в голове, груди и брюшной области организма человека, соответствует разделение общества как целого организма на философов, воинов и ремесленно-земледельческое сословие[8]. Платон выделял добродетели, воплощающиеся в деятельности того или иного сословия: мудрость у правителей, мужество у воинов-стражей, умеренность у ремесленников и присутствующая у всех справедливость, выражающаяся в том, чтобы каждый занимался своим делом и не вмешивался в деятельность других людей[7].

Этика и Аристотель

Аристотель выступил против сократовско-платоновской интеллектуализации морали и выдвинул положение о том, что целью этики являются не знание о благе, а собственно поступки человека, то есть практическое осуществление идеи блага. Добродетель, по Аристотелю, есть качество души, в формировании которого наряду с разумом огромную роль играют и аффекты. Причём, нравственная добродетель характеризует индивида с точки зрения его способности жить в обществе (полисе)[2]. Данное положение Аристотеля способствовало отделению этики как практической философии от теоретической философии (метафизика)[1].

Сама этика была помещена Аристотелем между учением о душе (психологией) и учением о государстве (политикой). Этика, базируясь на психологии, служит политике, поскольку её целью является формирование добродетельного гражданина государства[6]. Аристотель выделяет десять отдельных добродетелей: мужество, благоразумие, щедрость, великолепие, величавость, честолюбие, ровность, правдивость, дружелюбие, любезность[7]. Опосредствующую роль между индивидом и добродетелями в концепции Аристотеля продолжал играть полис, при этом общественные интересы Аристотель ставил выше частных[9]:

Даже если для одного человека благом является то же самое, что для государства, более важным и более полным представляется всё-таки благо государства, достижение его и сохранение. Желанно, разумеется, и [благо] одного человека, но прекраснее и божественней благо народа и государств.Никомахова этика

Индивидуалистическая этика поздней Античности

В послеаристотелевский период этика эмансипировалась от политики, поэтому возможность достижения человеком совершенства (добродетельности) не ставилась в зависимость от общественной жизни. Звеном между человеком и возможностью достижения добродетельности стала философия, позволяющая постигать правильный путь к совершенству. Индивидуалистическая концепция совершенствования человека нашла своё предельное выражение в стоицизме, скептицизме и философии Эпикура. Человек, живущий в согласии с собой и миром, может быть представлен мудрецом, достигшим атараксии (греч. ἀ — не, без; греч. ταραξία — беспокойство) у стоиков или апатии (греч. ἀ — не, без; греч. πάθος — страсть) у скептиков. Отсутствие душевных тревог и телесных страданий у человека является целью этики Эпикура[1]. Независимость индивида от мира, вернее внутренний покой, получаемый в результате освобождения от страданий, страхов и социума есть идеал Эпикура — самого известного атеиста Античности. Лояльность обществу выражается в том, что мудрец не должен быть привязан к нему сердцем, что обозначается тезисом: не ненавидеть, не завидовать, не презирать[3].

Факты существования людей, достигших подобного состояния, по мнению стоиков, являются обоснованием действенности морали. Например, выпивший чашу с цикутой Сократ является доказательством существования добродетелей и действительным образцом того, каким может быть каждый человек. В целом моральный человек послеаристотелевской этики — это мудрец, умеющий быть выше судьбы, страданий и жизненных обстоятельств, его домом и полисом является космос, он — космополит[5][10]:

Город и отечество мне, Антонину, – Рим, мне, человеку, – мир.Марк Аврелий, Размышления

Именно от стоиков, видным представителем которых был Марк Аврелий, идёт традиционное разделение философии на этику, логику и физику (в том числе метафизику), которое сохранялось в средневековье, в эпоху Возрождения и эпоху Просвещения. Этика в античный период совмещала в себе теорию бытия человека, изучение страстей и аффектов души и одновременно учение о путях достижения благой жизни (общей пользы, счастья, спасения)[6].

Предметом античной этики было рассмотрение понятия индивидуального счастья и условий его достижения. Античная этика, являясь по преимуществу учением о добродетелях и добродетельной личности, оптимистична, так как утверждает нравственную самоценность и суверенность индивида. В понимании античных философов человек лучше любых правил, лучше своих собственных поступков, потому человек и способен совершенствоваться. А гармоничное общественное устройство является следствием добродетельности его граждан, то есть обнаружения ими своей разумной сущности[11].

Средневековая этика под сенью христианского богословия

Если античные философы пытались посредством разума найти и обосновать источник морали, то христианские богословы подчинили этику теологии. Рассматривая Бога как высшее благо, христианские мыслители утверждали, что любовь к Богу является основной добродетелью. Стремлением к Богу как высшему благу и источнику всех благ определяются нравы общества и соотношение добродетелей и пороков в душе человека. Причём, предполагалось, что этика не содержит свои основания в себе, а только в соотнесении с богословием может указывать границы между хорошим и плохим. Значит, мораль понималась как система внешних, надличностных и неизменных норм поведения, совпадающими с божественными заповедями[5]. Как пишет один из ведущих специалистов российской этики Гусейнов А. А.: «„возвышение“ моральных понятий до трансцендентных сущностей имело обратной стороной признание ничтожности реального бытия реальных индивидов. („Никто не благ, как только один Бог“. — Мф.19, 17[12])»[2]

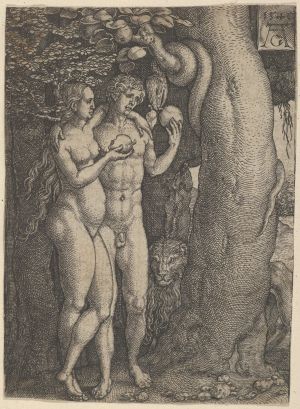

В средневековой, гетерономной этике сочетаются два противоположных воззрения: идея предшествования морали бытию человека, то есть данность морального кодекса от начала мира, и идея отрицания нравственной свободы человеческой личности, ввиду его изначальной греховности[11]. Проблема свободы воли или свободного решения человека (лат. liberum arbitrium) в христианстве была связана с грехопадением Адама и Евы и вопросом о том, ели ли они плоды от древа познания добра и зла по своей воле[13]. Если нет, то за что они были наказаны? Если да, то почёму за их личный выбор несут ответственность (первородный грех) все потомки Адама, обречённые на труд «в поте лица» (Бытие 3:19)[13], и потомки Евы — на рождение детей «в болезнях» (Бытие 3:16)[14]. Положение о свободе воли человека, предполагающее его ответственность за личный выбор между добром и злом, вступало в противоречие с учением о божественном предопределении[15]. Попытка решить проблему свободы воли, рассматривавшейся в контексте божественного предопределения и благодати, решалась в ходе полемики Августина и Пелагия в начале средневековья и дискуссии Мартина Лютера и Эразма Роттердамского, знаменующей конец «тёмных веков»[16].

Необходимо отметить, что в рамках средневекового склада знаний этика выделяется как дисциплина не в послеаристотелевском — индивидуалистическом — варианте, а в аристотелевской — социально-полисной — версии. Поэтому понятием «этика» обозначают как всю практическую философию, так и её составную часть — монастику (лат. monos — один) — дисциплину, рассматривающую действия отдельного человека, наряду с политикой и экономикой. «Никомахова этика», переведённая в XIII веке на латинский язык, становится основным университетским учебником. Фома Аквинский, известный своим «Комментарием на Никомахову этику», систематизировал добродетели, почитавшиеся античными философами, и дополнил их христианскими добродетелями — Верой, Надеждой и Любовью[5].

Секуляризация этики в Новое и Новейшее время

Стремление к научному синтезу абстрактных норм и реальных нравов

Если античная этика, увлечённая нравственной суверенностью, пришла к отрицанию всеобщего содержания морали, то средневековая этика, подчёркивая всеобщее содержание морали, игнорировала историческую и личностную определённость её проявлений[11]. В эпоху Нового времени в результате выделения науки и философии «из-под крыла» теологии этика отказалась от идей трансцендентных моральных сущностей. Этика стремилась объяснить каким образом нравственность, являясь свойством психики индивида, является в то же время и надындивидуальным общественным образованием и социально организующей силой[1].

Этическая проблема Нового времени состоит в вопросе о том, как эгоистическому индивиду стать моральным существом не в силу внешнего принуждения или случая, а в силу внутренней необходимости[2]. Либо эта проблема может быть выражена так: «Каким образом масса эгоистических индивидов буржуазного общества может стать ассоциацией, члены которой солидарны между собой?»[11]. В этике Нового времени, с одной стороны, произошло возрождение идей послеаристотелевской — индивидуалистической — этики с ориентацией на построение строгой, математически выверенной научной дисциплины. С другой стороны, в этике проявилось стремление преодолеть односторонность определений морали античности и средневековья[11]. Актуализируется проблема синтеза двух противоположных тенденций — этики общественного договора и этики личности, отражающих противоречие социально-всеобщего и индивидуально-личностного измерений бытия человека[5].

Одной из попыток объяснения возможности совпадения всеобщих и частных интересов была концепция Иеремии Бентама, согласно которой в основе этики лежит принцип пользы, являющийся обоснованием обязанностей человека. В основе морали, по мнению английского правоведа и философа, лежит общее благо, понимаемое «как наибольшее счастье наибольшего числа людей». Любое действие может быть оценено по тому, способствует ли оно увеличению или уменьшению счастья лиц, которых оно затрагивает, и может считаться либо полезным, либо неполезным. Данный принцип, по мнению основателя утилитаризма, должен являться не только основанием этики, но и главной целью законодательной и государственной власти[17][18]. Подобное соединение утилитарных интересов с моральным долженствованием подверг критике русский писатель Владимир Фёдорович Одоевский в своих произведениях «Город без имени» и «4338-й год»[19][20].

Наиболее значительной попыткой решения проблемы интеграции рода и индивида, добродетели и счастья, долга и склонностей в эпоху Нового времени явилась этика Иммануила Канта. Этика (рационалистическая этика долга), по Канту И. — это наука о должном, а не о том, что есть и причинно обусловлено, то есть о сущем: природе или общественном бытии[6]. Это обусловлено тем, что мораль не может быть выведена из данных чувственно-воспринимаемого мира с его причинно-следственными закономерностями, мораль имеет доопытное и сверхъестественное происхождение[16]. Сама возможность поступать морально дана человеку благодаря тому, что он является разумным существом и принадлежит не только феноменальному миру, но и ноуменальному миру свободы. Кёнигсбергский философ, во-первых, провозгласив принципиальный разрыв между моралью и бытием, ввёл в моральную философию Нового времени постулаты бессмертия души и существования бога. Во-вторых, Иммануил Кант, устранил проблему происхождения морали, что привело его к неспособности объяснения возможности осуществления моральных принципов в реальности, то есть переход идеи блага в нравственное действие[5][6].

Отказ от морализирования и идея конструирования моральных норм

Невозможность синтеза общественных нравов и абстрактных моральных принципов Иммануилом Кантом и двойственный взгляд на нравственность либо с точки зрения должного, либо сущего являлось отражением саморазорванности этики[11]. В первом случае основой рассуждений становилась абстрактная мораль, истолковывающая нравственное самосовершенствование как самопринуждение и самообуздание во имя оторванной от реальной жизни моральной максимы. Для ригористической тенденции характерно утверждение извечной противопоставленности склонности и долга, практического расчёта и морального мотива. Это приводило к пониманию морального поведения как подвижничества, в процессе которого происходит подавление влечений, как в религиозной этике любви[6]. Во втором случае нормы морали лишаются своего абсолютного, надэмпирического статуса и рассматриваются как жизненные проявления, как продолжение социальных и природных характеристик человека. Для данной тенденции свойственно признание заинтересованности людей в осуществлении нравственного поведения, что находит выражение в концепции утилитаризма[6]. Борьба этих тенденций в этике, пронизывающей её насквозь, может быть выражена формулой, раскрытой в притче о добром самаритянине (Лк.10:30-37)[21], который оказал помощь человеку в субботу и тем самым нарушил божью заповедь (Исх. 20:8-11)[22]:

Мораль для человека или человек для морали?

Для последующего этапа развития этики характерна антинормативистская тенденция, выражающаяся в критике морализирующего отношения к действительности в этических концепциях Карла Маркса и Фридриха Энгельса, Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше, Зигмунда Фрейда и Эриха Фромма. Тем не менее к концу XIX — началу XX веков восстановилось позитивное отношение к этике, которая получила особый дисциплинарный статус. Представители неокантианства отказались от идеи сверхъестественного происхождения морали, и в течение XX века этика развивалась под существенным воздействием научной рациональности[5].

К середине XX века усилилось внимание к психологическому содержанию морали, что нашло выражение как в экзистенциалистских трактовках этики, так и в психологических исследованиях нравственности. Примером последнего является изучение морального сознания Лоуренсом Кольбергом при помощи его специфической методики — «Дилемм Кольберга»[23]. Конец XX века характеризуется, во-первых, широким развитием и распространением прикладной этики, во-вторых, постмодернистской деконструкцией всех классических философских оппозиций (должное — сущее, добро — зло, субъект — объект), что ведёт к разрушению репрессивно-ригористического образа этики. Осмысленная в перспективе постмодернизма этика предполагает, что не существует абстрактной морали, прилагающейся к индивиду, ибо мораль (нравственность) учреждается самим индивидом в реальном поведении[5][24].

Моральные пророки и учителя человечества

Развитие этики происходило не только в рамках философии, ибо, этика как учение о морали включается в том числе и в религиозную систему. Поэтому в этике изучается этическая составляющая учений, лёгших в основу различных культур и религий[3].

Этика ритуала Конфуция

Китайский философ Конфуций полагал, что добродетель и счастье, воля отдельного человека и согласная жизнь людей в обществе совпадает в ритуале. Центральным понятие этики Кун-цзы является понятие «человечность» (взаимные отношения), обозначаемое иероглифом «жэнь», который состоит из двух знаков, обозначающих человека и цифру два. «Жэнь» — это человеческое начало в человеке, которое одновременно является и его долгом. Воплощается «жэнь» в ритуале («ли»), то есть в конкретных нормах и образцах достойного поведения[3].

В основе «ли» лежит сыновняя почтительность («сяо») и исправление имён («чжен мин»), где под первым понимается базовое нравственное отношение, устанавливающее взаимность между неравными людьми. «Чжен мин» же выражает идею, схожую с идеями Сократа, о том, что порядок в государстве существует только тогда, когда каждый человек выполняет своё общественное предназначение. Возлагаемая на человека ответственность пропорциональна его месту в социальной иерархии, нравственные обязанности, в свою очередь, являются результатом воспитания. Высшая форма нравственного совершенства воплощается в благородном муже («цзюнь-цзы»), который рассматривается не как состояние, которого можно достичь, а постоянное нравственное бодрствование[3].

Преодоление желания как основное требование этики Будды

Идеалом этико-нормативной программы Будды является полное отрешение от мира. Исходным пунктом этики Будды является тезис о том, что ни наслаждение жизнью, ни умерщвление страстей не ведут к блаженству. Под блаженством здесь понимается трудно определимое состояние человеческой завершённости, когда страсти человека вообще исчезают в качестве предмета, определяющего отношение человека[3]. В основе жизнеучения Будды лежат четыре благородные истины: есть страдание (духкха); есть причина страдания (самудая); есть прекращение страдания (ниродха); есть путь, ведущий к прекращению страдания (марга), состоящий из восьми ступеней духовного возвышения[25]. В целом нравственное совершенствование, по Будде, направлено на отказ от человеческой самости, от всего того, что обособляет человека от других людей и шире — от всех живых существ. Моральный кодекс буддиста состоит из пяти запрещений: не убивать, не воровать, не жить нецеломудренно, не лгать и не употреблять опьяняющие напитки[3].

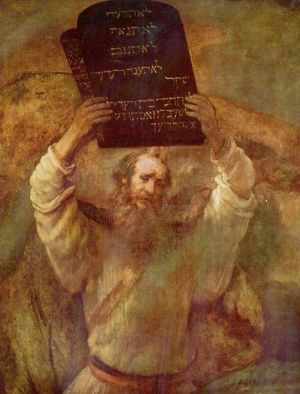

Моисей и Декалог как единство этики и права

Согласно Библии (Исход 20:1-17), Моисей, являющийся основоположником иудаизма, получил свод моральных норм — Десять заповедей — в виде двух каменных скрижалей на горе Синай[26]. Первые три заповеди предписывают почитать только одного Яхве, четвёртая заповедь требует посвящения одного дня в неделю (субботу) богу, пятая заповедь предписывает почитать отца и мать, прочие пять заповедей можно охарактеризовать как нормы отношения человека к ближним, понимая под ближними всех представителей своего народа и только их. Особенность Декалога состоит в том, что нравственные требования в нём даны вместе с их религиозным обоснованием и юридическими следствиями. Сформулированные Яхве заповеди имеют безусловный, категоричный характер, причём концентрируют внимание только на внешних действиях человека, оставаясь безразличными к образу мыслей и мотивации человека. При всём при этом Десятисловие не знает идеи загробного воздаяния или иной перспективы, призванной гарантировать награду за добродетельность поведения[3].

Этика любви Иисуса Христа

Основание этики любви формулируется Иисусом Христом в его ответе на вопрос фарисея о том, какая заповедь считается главной[27]:

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.

Негативный момент этики любви выражен в том, что «царство божие» приблизилось и потому человеку необходимо отрешиться от мирских дел. Позитивный момент этики любви выражается в том, что человек должен стремиться быть совершенным, «как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48) и, конечно, же любить ближнего своего[28]. Требование любви к ближнему (Мф. 22:39), сформулированное в виде божественной заповеди, обосновано тем, что тот, кто действительно любит бога, тот не может не любить ближнего своего, ибо в ближнем этом, он любит, в первую очередь, образ божий (Мф. 22:37)[29]. И эта любовь бескорыстна, деятельна и в то же время смиренна, она есть активное служение другим людям, когда тот, кто «хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою» (Мк. 9:35)[30]. Но революционность этики любви заключается в том, что Иисус Христос призывал любить врагов, благословлять проклинающих, благотворить ненавидящих и молиться за обижающих, что и является божественной высотой человека[3].

Этика единобожия Мухаммеда

Этика Мухаммеда состоит в признании существования единого бога, что и является гарантией гармонии мира. Верить в единого бога — это знать, чего хочет от тебя бог, и вести себя соответственно этим требованиям. Необходимо отметить, что в исламе, в отличие от христианства, нет идеи наследственного греха (Адам был прощён Аллахом и его вина не распространяется на потомков)[31]. Пять столпов веры выражается в декларации веры в единобожие и пророческую миссию Мухаммеда, дополняясь обязанностью совершения ежедневных молитв (намаз), ежегодного поста (саум), подачи милостыни (закят) и совершения паломничества в Мекку (хадж). Специфика этики Мухаммеда заключается в том, что она дана в нерасчленённой слитности с другими формами регуляции человеческих отношений (ритуал, обычай, право)[3].

Живая Этика Рерихов

В соответствие с Учением Живой Этики, записанным Еленой Ивановной Рерих в первой половине XX века, эволюция человечества Земли имеет несколько очень важных векторов в многомерной природе человеческого микрокосмоса. Непознанным пока началом человеческого этапа Эволюции является зарождение разума, то есть способности самосознания и мышления. Эта способность в человеке непреложно проявляет свободу волеизъявления, как высший космический дар и пробуждает одновременно способность нравственной оценки и самооценки. Последующее развитие человека должно двигаться по этим космически заданным линиям. Правильно пользоваться своей свободой может только высокоразвитый и нравственно одухотворённый разум. Свобода без этого интегрального внутреннего преображения способна превратиться в злое своеволие и безответственность, а разум будет вырождаться в интеллект и эрудированный подсчёт только личных выгод, нравственность же окажется излишней и ненужной в земном потребительстве и жёстком выживании сильнейшего[32].

Живая Этика говоря о будущем сверхчеловеческом, духовном, этапе эволюции, к которому человечество продвигается согласно с циклами космической жизни, неотъемлемо предполагает одухотворённое, высокоразумное существо, чья свобода проявляется как гармоничное действие Космических Законов. На нынешнем этапе среди различных линий эволюции человека — физической, психической, ментальной, социальной, волевой и других — наиболее слабо развитым является духовно-нравственный уровень. Именно он актуализируется в Учении Живой Этики, где чётко и подробно показывается, что развитие различных способностей человека и их гармоническое созвучие в нём, а также качество социальной жизни, будущие культурные достижения и историческая судьба человечества в целом, непосредственно зависят именно от его духовно-нравственного совершенствования. Духовный человек должен быть обязательно нравственно преображённым, нравственно совершенным. Согласно Живой Этике, этот критерий, прежде всего, обуславливает место, которое занимает человечество и каждый человек в великой лестнице Эволюции Жизни[32].

Предмет и основные проблемы современной этики

В XXI веке этика рассматривается как наука, дающая анализ нравственных представлений, непосредственно вписанных в опыт реальной жизни. Этика, предметом которой является мораль, рассматривается как нечто вторичное по отношению к морали, но оказывающее на неё воздействие по типу обратной связи. Этика стремится переструктурировать всю жизнедеятельность человека под углом его сознательного, индивидуально-ответственного выбора. Социальная функция этики состоит в том, чтобы объяснить и обосновать, как возможно индивидуально-ответственное существование человека в мире[1]. Этика тесно взаимосвязана с психологией[33], социологией[34], педагогикой[35], экологией[36], и в целом с наукой[37].

Основными проблемами этики считаются проблема соотношения блага и должного, проблема соотношения мотивации нравственного поступка (намерений) и его последствий (действий), проблема целесообразности морали[24], проблема соотношения счастья и добродетели, проблема соотношения индивидуальной и общественной этикы, проблема соотношения разума и чувств в моральной мотивации, а также проблема свободы и необходимости человеческого поведения, довольно часто называемая проблемой свободы воли[5]. При всём многообразии проблем, все дилеммы сводятся к трём тематическим комплексам:

- Что я должен делать (каким нормам следовать, к чему стремиться, что предпочесть)?

- Как я могу соединить моральный мотив с разнообразными интересами и собственным желанием счастья?

- Как моё благо может быть соединено с благом других людей или каким образом моральная автономия личности может приобрести форму общезначимых норм?

В современной этике выделяют три основные предметные области: теоретическую этику, нормативную этику и прикладную этику[1][3][38].

Теоретическая этика

Общетеоретическая этика (или философская этика, общая этика) рассматривает вопросы о возможности этики как науки, её специфики, методах и месте в системе знания, проблему свободы воли, сущность и структуру морали, её источник, специфику, особенности функционирования и её соотношение с другими формами общественного сознания, своеобразие морального поступка[3][38].

Нормативная этика

Нормативная этика изучает категории нравственного сознания (добро, зло, совесть, достоинство), моральные чувства (стыд, вина, сострадание, раскаяние), типы нравственных отношений между людьми (любовь, справедливость, дружба) и нравственно ориентированные цели и основные законы деятельности (счастье, смысл жизни, золотое правило)[3][38].

Прикладная этика

Прикладная этика изучает вопросы морального выбора в различных областях практической деятельности человека (этика бизнеса, экологическая этика, биомедицинская этика, этика управления, инженерная этика), в рамках прикладной этики обсуждаются, например, проблемы благотворительности, аборта, смертной казни, эвтаназии, суррогатного материнства, насилия во благо, прав животных, генной инженерии[3][38].

Литература

- Апресян Р. Г. Этика. — Москва: КноРус, 2017. — 356 с. — ISBN 978-5-406-05973-9.

- Аристотель. Никомахова этика. — Москва: Азбука, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-389-19016-0.

- Гусейнов А. А. Этика. — Москва: Гардарики, 2005. — 470 с. — ISBN 5-8297-0012-3.

- Дробницкий О. Г. Моральная философия. — Москва: Гардарики, 2002. — 520 с. — ISBN 5-8297-0099-9.

- Коновалова Л. В. Прикладная этика. — Москва: РАН. Институт философии, 1998. — ISBN 5-201-01977-3.

- Кропоткин П. А. Этика. — Москва: Политиздат, 1991. — 493 с. — ISBN 5-250-01295-7.

- Психология и этика: опыт построения дискуссии / Ответственный ред.актор Б. С. Братусь. — Самара: БАХРАХ, 1999. — 127 с. — ISBN 5-89570-009-8.

- Спиноза Б. Этика. — Санкт-Петербург: Аста-пресс, 1993. — 246 с. — ISBN 5-85962-044-6.

- Швейцер А. Культура и этика. — Вильнюс: Минтис, 1989. — 366 с. — ISBN 5-417-00445-6.

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Гусейнов А. А. Этика. БРЭ. Дата обращения: 6 июля 2023.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Гусейнов А. А. Мораль // Общественное сознание и его формы / Под общ. ред. В. И. Толстых. — М.: Политиздат, 1986. — С. 144—202. — 367 с.

- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика. — М.: Гардарики, 2000. — 472 с. — ISBN 5-8297-0012-3.

- ↑ 4,0 4,1 Этика // Словарь по этике / Под ред. И. С. Кона. — М.: Политиздат, 1981. — С. 408—410. — 430 с.

- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 Гусейнов А. А. Этика // Новая философская энциклопедия / Под ред. В. С. Стёпина. — М.: Мысль, 2001.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Дробницкий О. Г., Иванов В. Г. Этика // Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев и др.. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 809—811. — 839 с.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 Гусейнов А. А. Этика Аристотеля. — М.: Знание, 1984. — 64 с.

- ↑ Душа (рус.) ?. БРЭ. Дата обращения: 13 апреля 2023.

- ↑ Аристотель. Никомахова этика // Сочинения: в 4 томах. Т. 4 / Под общ. ред. А. И. Доватура. — М.: Мысль, 1997. — С. 53—294. — 830 с.

- ↑ Марк Аврелий. Размышления / Издание подготовил А. И. Доватур и другие. — СПб.: Наука, 1993. — С. 34. — 245 с. — ISBN 5-02-028041-0.

- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 Гусейнов А. А., Иррлитц Г. Краткая история этики. — М.: Мысль, 1987. — 589 с.

- ↑ Библия. Библия онлайн. Дата обращения: 7 июля 2023.

- ↑ 13,0 13,1 Библия. Библия онлайн. Дата обращения: 2 мая 2023.

- ↑ Свобода. Азбука веры. Дата обращения: 5 мая 2023.

- ↑ Кучинский С. А. Человек моральный. — М.: Политиздат, 1987. — С. 67. — 272 с.

- ↑ 16,0 16,1 Свобода воли. БРЭ. Дата обращения: 2 мая 2023.

- ↑ Борисова И. В. Бентам. БРЭ. Дата обращения: 7 июля 2023.

- ↑ Утилитаризм. Дата обращения: 6 июля 2023.

- ↑ Одоевский В. Ф. Город без имени. odoevskiy.lit-info. Дата обращения: 7 июля 2023.

- ↑ Одоевский В. Ф. 4338-й год. odoevskiy.lit-info. Дата обращения: 7 июля 2023.

- ↑ Библия. Библия онлайн. Дата обращения: 7 июля 2023.

- ↑ Библия. Библия онлайн. Дата обращения: 7 июля 2023.

- ↑ Дилеммы Кольберга. Этика. Образовательный ресурсный центр. Дата обращения: 9 июля 2023.

- ↑ 24,0 24,1 Можейко М. А. Этика // Всемирная энциклопедия: философия / Главн. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. — М.: АСТ, 2001. — С. 1274—1277. — 1312 с. — ISBN 5-17-007278-3.

- ↑ Лысенко В. Г. Четыре благородные истины // Индийская философия: энциклопедия / М. Т. Степанянц. — М.: Восточная литература; Академический Проект; Гаудеамус, 2009. — С. 844—846. — 950 с. — ISBN 978-5-02-036357-1.

- ↑ Библия (рус.) ?. Библия онлайн. Дата обращения: 7 июля 2023.

- ↑ Библия. Библия онлайн. Дата обращения: 7 июля 2023.

- ↑ Библия (рус.) ?. Библия онлайн. Дата обращения: 8 июля 2023.

- ↑ Библия (рус.) ?. Библия онлайн. Дата обращения: 24 апреля 2023.

- ↑ Библия (рус.) ?. Библия онлайн. Дата обращения: 8 июля 2023.

- ↑ Алексина Т. А. Моральные пророки (Конфуций, Будда, Моисей, Иисус Христо, Мухаммед). Портал Гуманитарное образование. Дата обращения: 9 июля 2023.

- ↑ 32,0 32,1 Этика Живой Этики. Этика во мне. РОО ТулРИЦ. Дата обращения: 5 сентября 2023.

- ↑ Этика и психология // Словарь по этике / Под ред. И. С. Кона. — М.: Политиздат, 1981. — С. 411—413. — 430 с.

- ↑ Этика и социология // Словарь по этике / Под ред. И. С. Кона. — М.: Политиздат, 1981. — С. 413—414. — 430 с.

- ↑ Этика и педагогика // Словарь по этике / Под ред. И. С. Кона. — М.: Политиздат, 1981. — С. 410—411. — 430 с.

- ↑ Этика и экология // Словарь по этике / Под ред. И. С. Кона. — М.: Политиздат, 1981. — С. 414—416. — 430 с.

- ↑ Словарь по этике / Под ред. А. А. Гусейнова и И. С. Кона. — М.: Политиздат, 1989. — С. 427—427. — 447 с. — ISBN 5-250-01027-X.

- ↑ 38,0 38,1 38,2 38,3 Апресян Р. Г. Этика. — М.: КНОРУС, 2017. — 356 с. — ISBN 978-5-406-05973-9.

Ссылки

Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Знание.Вики. |