Плещеев, Алексей Николаевич

| Алексей Николаевич Плещеев | |

|---|---|

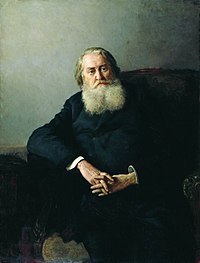

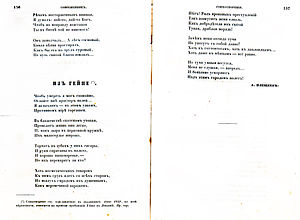

А. Н. Плещеев. Портрет работы Н. А. Ярошенко. 1888 | |

| Псевдонимы | А.Н.П.; А.П.; Лишний человек; Н.А.; П—в, А.; П— —в, А.; Псевдонимов, А.; N.N. и др.[1] |

| Дата рождения | 22 ноября (4 декабря) 1825 |

| Место рождения | Кострома, Российская империя |

| Дата смерти | 26 сентября (8 октября) 1893 (67 лет) |

| Место смерти | Париж, Франция |

| Гражданство |

|

| Род деятельности | поэт, прозаик, публицист, переводчик, литературный критик, издатель и общественный деятель |

| Годы творчества | 1846—1890 |

| Жанр |

гражданственная поэзия лирическая поэзия детская поэзия |

| Дебют | 1844 |

| Автограф |

|

| Сайт: | plesheev.ouc.ru |

Алексе́й Никола́евич Плеще́ев (22 ноября [4 декабря] 1825, Кострома — 26 сентября [8 октября] 1893, Париж) — русский писатель: поэт, прозаик, переводчик; литературный и театральный критик. В двадцатилетнем возрасте получил широкую известность как революционно настроенный поэт. Участвовал в деятельности петрашевцев, был арестован в 1849 году и десять лет провёл в ссылке на военной службе.

Вернувшись из ссылки, Алексей Плещеев вёл литературную и издательскую деятельность, был авторитетным критиком. Плещееву посвящали свои произведения Достоевский, Мережковский и Бальмонт, Чернышевский называл его деятельность безукоризненной и полезной. Зарабатывая на жизнь своим трудом, потомок древнего дворянского рода Плещеев испытал немало лишений, а в последние годы жизни, получив наследство, помогал нуждающимся и профинансировал создание сельскохозяйственного училища в Смоленской губернии.

Литературное наследие Плещеева включает в себя множество стихотворений, повестей, пьес, переводов и статей. В советское время уделялось внимание его гражданской лирике. Многие произведения Плещеева вошли в хрестоматии, считаются классикой. Но наиболее узнаваемыми и любимыми у многих поколений читателей остаются строки стихов Плещеева для детей. Известными композиторами на стихи Плещеева создано более ста романсов.

Биография

Происхождение и детские годы

Алексей Николаевич Плещеев родился 22 ноября (4 декабря) 1825 года в Костроме. Род Плещеевых происходит от боярина Фёдора Бяконта, приехавшего из Чернигова в Москву для государственной службы у князя Даниила Александровича, сына Александра Невского, в конце XIII — начале XIV века. Старший из пяти сыновей Бяконта — Елевферий Фёдорович вошёл в историю под именем Алексия, митрополита всея Руси, канонизированного в лике святителя[2]. А потомки пятого по старшинству сына Бяконта — Александра, носившего прозвище Плещей (плечистый, широкоплечий) занимали важные посты при великокняжеском дворе, был княжеским наместником в Костроме[3]. Он стал родоначальником знатных русских фамилий: Плещеевых, Игнатьевых, Бяконтовых и некоторых других[4].

На протяжении многих веков в семье развивались литературные традиции. Разветвлённый род Плещеевых сохранил память о нескольких писателях, в их числе литератор Сергей Мешков-Плещеев, имевший известность в конце XVIII века. Общий предок Мешкова-Плещеева и Алексея Плещеева Фёдор Данилович Плещеев Сильный жил в XV веке[5].

Отец Алексея Плещеева Николай Сергеевич служил в Олонецкой, Вологодской и Архангельской губерниях. В 1825 году Николай Плещеев являлся чиновником особых поручений при костромском губернаторе. С 1827 года Николай Сергеевич занимал должность губернского лесничего в Нижегородской губернии[6]. Детство Алексея Плещеева проходило в Нижнем Новгороде. Но в 1832 году отец будущего писателя скончался, и воспитанием мальчика занималась его мать Елена Александровна (в девичестве Горскина). Мальчик до 13 лет получал хорошее домашнее образование, изучал иностранные языки.

В 1839 году мать Алексея, исполняя волю покойного мужа, переехала в Петербург и в 1840 году определила сына в Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Учёба в этом заведении стала для Алексея тяжёлым испытанием. Военная муштра и зубрёжка уставов, отсутствие духовных интересов у большинства воспитанников представлялись тянущемуся к знаниям юноше насилием над личностью[7]. Впоследствии он вспоминал, что «николаевская военщина» вызвала в его душе «самую искреннюю антипатию»[8]. В 1843 году Плещеев убедил мать вызволить его из школы гвардейских прапорщиков. Последовал приказ об увольнении недоросля из дворян А. Плещеева по болезни[6]. Юноша, испытывавший тягу к словесности, поступил на восточный факультет Петербургского университета. Здесь он начинает публиковать свои стихи. В начале 1844 года Плещеев отправляет ректору университета Петру Плетнёву, другу Пушкина и редактору журнала «Современник» несколько стихотворений. Плетнёв встретил их сочувственно и опубликовал, отметив талант автора[6].

Кружок Петрашевского

В 1845 году Плещеев познакомился через братьев Андрея и Николая Бекетовых, будущих знаменитых учёных, с Михаилом Буташевичем-Петрашевским. Двадцатилетний Плещеев уходит из университета по причине материальных затруднений и из желания заняться литературой и журналистикой. С 1846 года он вёл раздел «Петербургская хроника» в газете «Русский инвалид». В начале 1846 года Алексей начал посещать наполненный социалистическими идеями литературно-философский кружок братьев Бекетовых, в который также входили поэт Аполлон Майков, критик Валериан Майков, врач Степан. Яновский, писатель Дмитрий Григорович и другие. У Майковых Плещеев познакомился с Михаилом Салтыковым-Щедриным и Иваном Гончаровым. В 1846-1847 годах Плещеев познакомился с Фёдором Достоевским, с которым завязалась многолетняя дружба. В повести Достоевского «Белые ночи» Плещеев стал прототипом Мечтателя. И Алексей Николаевич посвятил Достоевскому рассказ «Енотовая шуба» и повесть «Дружеские советы»[7].

Петрашевцы придавали большое значение политически окрашенной поэзии, обсуждали на своих встречах — «пятницах» направления её развития. Плещеев принимал участие в этих беседах и создавал стихи, воспринимаясь как «поэт-борец, свой Андре Шенье»[9]. В 1846 году вышел из печати первый сборник стихов Алексея Плещеева, в который вошли уже популярные в кругу петрашевцев стихотворения «На зов друзей», «Вперёд! без страха и сомненья…» («русская Марсельеза», «гимн петрашевцев») и «По чувствам братья мы с тобой». Лозунги плещеевского гимна для единомышленников поэта имели конкретное значение. Николай Чернышевский называл «Вперёд...» «прекрасным гимном», а Николай Добролюбов — «смелым призывом, полным такой веры в себя, веры в людей, веры в лучшую будущность». Валериан Майков писал, что «в том жалком положении, в котором находится наша поэзия со смерти Лермонтова, господин Плещеев — бесспорно первый наш поэт в настоящее время…». Стихи и проза Алексея Плещеева печатались в «Современнике» и «Отечественных записках»[6].

Алексей Плещеев первым из поэтов в России отозвался на события 1848 года во Франции и других станах Европы. Петрашевцы очень ценили творчество Плещеева, поскольку ставили перед собой задачу по переносу революционных идей на российскую почву. О Французской революции .иносказательно говорилось в стихотворении «Новый год» («Слышны клики — поздравленья…»), написанном в конце 1848 года, но по ограничениям цензуры опубликованное лишь в 1861 году[6]:71. В те же годы были замечены читателями и критикой рассказы Плещеева «Енотовая шуба» (1847), «Протекция» (1848), «Папироска» (1848), повести «Шалость» (1848) и «Дружеские советы» (1849)[7].

Приговор и ссылка

Плещеев не относился к радикальной части, придерживаясь умеренных взглядов. В 1848—1849 году дома у Плещеева собирались выдающиеся мыслители своего времени Фёдор Достоевский, его старший брат Михаил Достоевский, Сергей Дуров, Александр Пальм, Николай Спешнев, Александр Милюков, Николай Данилевский. Увлечение социалистическими идеями для Плещеева не было связано с отказом от христианского учения о любви к ближнему, наоборот, именно цель всеобщего благоденствия, преодоление социального неравенства руководили им. К своему стихотворению «Сон», в котором «Истина святая» избирает поэта своим пророком, Плещеев взял эпиграфом из книги Ламенне «Слова верующего»[10].

В 1849 году Плещеев из своей московской квартиры в доме № 44 по 3-й Мещанской улице отправил Достоевскому копию «Письма Белинского Гоголю», которое было запрещено к распространению. Послание было перехвачено полицией, а 8 апреля 1849 года Плещеев, как и другие петрашевцы, был арестован на основе показаний тайного осведомителя Петра Антонелли. Под стражей Алексей Плещеев был отправлен в Петербург и на 8 месяцев заточён в Петропавловскую крепость.

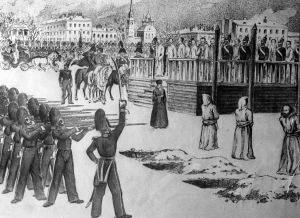

Военный суд постановил, что «пагубные учения, породившие смуты и мятежи во всей Западной Европе» угрожают ниспровержением всякого порядка. Подсудимые, 21 человек, были приговорены к смертной казни, однако с учётом смягчающих обстоятельств, включая раскаяние, расстрел был заменён на другие формы наказания: Петрашевскому — пожизненная каторга, Достоевскому — 4 года каторги и отдача потом в рядовые, Плещееву — отдача рядовым в оренбургский батальон. Но для назидания указ о замене казни ссылкой был озвучен лишь у эшафота. Петрашевцам предстояли, как выразился Достоевский, «десять ужасных, безмерно-страшных минут ожидания смерти». 22 декабря Алексей Плещеев, вместе с другими осуждёнными, был доставлен на Семёновский плац к подготовленному для этого случая эшафоту гражданской казни. Первыми к расстрельным столбам были привязаны руководитель группы Михаил Буташевич-Петрашевский, поручик лейб-гвардии московского полка Николай Момбелли и поручик лейб-гвардии конно-гренадерского полка Николай Григорьев (по другой версии третьим был Николай Спешнев)[11]. Достоевский описал эту сцену в романе «Идиот». Когда солдаты изготовились к стрельбе, а сам писатель мысленно готовился к смерти, был зачитан указ Николая I о замене смертной казни ссылкой.

Алексей Плещеев был направлен в Уральск для службы рядовым Отдельного Оренбургского корпуса. 6 января 1850 года писатель прибыл на место службы и был зачислен солдатом в состав 1-го Оренбургского линейного батальона. С 25 марта 1852 года он служил в Оренбурге, в составе 3-го линейного батальона. Плещеев, в юности отказавшийся от карьеры офицера, с трудом переносил тяготы службы из-за враждебного отношения к нему. Отпуск ссыльному не полагался, «безбрежная степная даль» удручала, творческая деятельность не разрешалась, «стихи писать давно отвык», признавался Плещеев[7]:8. Позднее поэту начал оказывать покровительство знакомый его матери генерал-губернатор граф Василий Перовский. Был разрешён доступ к книгам, появился новый круг общения: семья подполковника Виктора Дандевиля, ссыльный поэт Тарас Шевченко, с которым Плещеев вёл переписку, поэт Михаил Михайлов, историк Средней Азии Василий Григорьев, путешественник Алексей Бутаков, а также один из будущих создателей Козьмы Пруткова Алексей Жемчужников[7]:8.

2 марта 1853 года по просьбе Плещеева он был переведён в 4-й линейный батальон, выступающий на штурм кокандской крепости Ак-Мечеть. Походом руководил генерал Перовский, кроме того, Плещеев объяснял свою просьбу о переводе тем, что «цель похода была благородна — защита утеснённых, а ничто так не одушевляет, как благородная цель». Накануне отбытия в поход поэт отправил Любови Дандевиль, жене подполковника Дандевиля, стихотворение «Перед отъездом», в котором были такие строки[6]:

И я иду, покорный воле рока

Куда меня звезда моя ведёт.

В пустынный край, под небеса Востока!

И лишь молю, чтоб памятен я был

Немногим тем, кого я здесь любил…

О, верьте мне, вы первая из них…

За проявленную при штурме храбрость Плещеев был произведён в унтер-офицеры и с 1854 года служил в Ак-Мечети, переименованной в форт Перовский. Через несколько лет, мае 1856 года он получил чин прапорщика, что позволяло перейти на гражданскую службу. Плещеев в декабре 1856 года получает такое разрешение «с переименованием в коллежские регистраторы и с дозволением вступить в гражданскую службу, кроме столиц». Алексей Плещеев поступил на службу в Оренбургскую пограничную комиссию, где служил до сентября 1858 года, а затем перешёл в канцелярию оренбургского гражданского губернатора[12].

Возвращение в литературу

Из Оренбурга Плещеев имел возможность отправлять в печать свои стихи и прозу, с 1856 года они публиковались преимущественно в «Русском вестнике». В 1857 году Алексей Плещеев женился на Еликониде Рудневой, шестнадцатилетней дочери смотрителя Илецкого соляного прииска. В мае 1858 года чета Плещеевых отправилась в Петербург, Алексею Николаевичу были возвращены права потомственного дворянства. Как отмечал Михаил Михайлов, в плещеевских стихотворениях периода ссылки сохранялась склонность к романтизму; но стал исследоваться и внутренний мир человека, «посвятившего себя борьбе за народное счастье». Среди стихотворений, опубликованных в 1857 году в «Русском вестнике», линию «верности идеалам» продолжало стихотворение «В степи»[6].

Через 10 лет после первого, в 1858 году вышел второй сборник стихотворений Плещеева с эпиграфом из Гейне: «Я не в силах был петь…». Основной темой книги стала «боль за порабощённую родину и вера в правоту своего дела». Добролюбов положительно оценил новую книгу Плещеева, указав на обусловленность тоскливых интонаций тем, что «...на дарование г. Плещеева легла та же печать горького сознания своего бессилия перед судьбою, тот же колорит «болезненной тоски и безотрадных дум», последовавших за пылкими, гордыми мечтами юности»[13].

В августе 1859 года, ненадолго съездив в Оренбург, Плещеев под «строжайшим надзором» поселился в Москве и стал сотрудником журнала «Современник». Знакомый по Оренбургу поэт Михаил Михайлов помог Плещееву наладить связь с новой редакцией журнала: Некрасовым, Чернышевским, Добролюбовым. Также поэт печатался в «Русском слове» (1859—1864), «Времени» (1861—1862), газетах «Век» (1861), «День» (1861—1862) и других[6].

В ноябре 1859 года Алексей Плещеев стал пайщиком газеты «Московский вестник», в которой также участвовали Иван Тургенев, Александр Островский, Михаил Салтыков-Щедрин, Иван Лажечников, Лев Толстой и Николай Чернышевский. В 1859—1860 годах Плещеев был редактором «Московского вестника» и печатал на его страницах статьи в защиту идей Белинского, Чернышевского и Добролюбова. 19 декабря 1859 года Алексей Плещеев был избран действительным членом Общества любителей российской словесности. Значение Плещеева в литературе к тому времени стало весьма заметно. В доме поэта проходили литературные и музыкальные вечера, а его пьесы ставились в Малом театре[6].

Плещеев в 1857 году опубликовал повести «Наследство» и «Отец и дочь», в 1858-1859 годах — во многом автобиографические повести «Буднев», «Две карьеры» и «Пашинцев». Добролюбов писал о повести «Пашинцев»: «В истории каждого героя повестей Плещеева вы видите, как он связан своею средою, как этот мирок тяготеет над ним своими требованиями и отношениями — словом, вы видите в герое существо общественное, а не уединённое»[13].

В «Московском вестнике» был опубликован сделанный Плещеевым перевод «Сна» Тараса Шевченко под заголовком «Жница» и автобиографии Шевченко, полученной от него лично. Чернышевский и Добролюбов оценили эту публикацию как смелый политический акт. Под руководством Плещеева «Московский вестник» стал политической газетой, близкой к позиции «Современника», который в «Заметках нового поэта» Ивана Панаева советовал своим читателям обратить внимание на переводы из Шевченко в «Московском вестнике»[7].

1860-е и 1870-е годы

Сотрудничество Плещеева с «Современником» продолжалось до его закрытия в 1866 году, поэт неоднократно заявлял о своей поддержке направленности журнала Некрасова, статей Чернышевского и Добролюбова. У Плещеева в Москве на литературно-музыкальных вечерах бывали Некрасов, Тургенев, Толстой, Писемский, Рубинштейн, Чайковский, актёры Малого театра. В 1861 году Плещеев хотел создать новый журнал под названием «Иностранное обозрение», в следующем году разработал проект журнала «Русская правда», но не получил разрешения на его открытие. Тогда Плещеев попытался приобрести уже выходящую газету «Век», но проект осуществить не удалось[7].

В поэтическом творчестве Плещеева начала 1860-х годов преобладали политические и гражданские темы. Позиция поэта в отношении отмены крепостного права сначала была исполнена надежды («Трудились бедные вы, отдыха не зная…»). Но, под влиянием Чернышевского и Добролюбова, поэт разуверился в том, что крестьянство «освободится от тяжёлой помещичьей лапы»[6]. Политический характер имели напечатанные в 1862 году «Современником» стихотворения «Лжеучителям» и «К юности», навеянные событиями 1861 года, когда народные массы никак не откликнулись на аресты студентов. 25 февраля 1862 года поэт читал «К юности» на литературном вечере, где собирали деньги в пользу двадцати высланных студентов. Характерными политическими выступлениями были стихотворения «Мольба» (по поводу ареста Михайлова), «Новый год» (посвящено Некрасову), «На сердце злоба накипела…» (критика либеральной риторики. Поэт у Плещеева теперь не пророк, а борец. Политическое значение стихотворения «Честные люди дорогой тернистою…» было связано с судебным процессом над Чернышевским в 1863 году[6]:

Честные люди, дорогой тернистою

К свету идущие твёрдой стопой,

Волей железною, совестью чистою

Страшны вы злобе людской!

Пусть не сплетает венки вам победные

Горем задавленный, спящий народ, —

Ваши труды не погибнут бесследные;

Доброе семя даст плод…

Тайная полиции продолжала наблюдение за Плещеевым. В отчётах он назван «заговорщиком», который «ведёт себя очень скрытно», но «подозревается в распространении идей, несогласных с видами правительства». В связи с делом Чернышевского дома у поэта был произведён обыск, не давший результатов[6]. Ещё до приезда Плещеева в Москву соратники Чернышевского работали над созданием тайной всероссийской революционной организации, поэтому полиция и Плещеева рассматривала как её участника. 3 июля 1863 года в III Отделении был составлен отчёт в том, что поэт-переводчик Фёдор Берг, видевший на даче Плещеева листовки и типографский шрифт, «отозвался, что Плещеев… положительно один из деятелей общества «Земля и воля»». Точно не установлено, был ли Плещеев участником «Земли и воли». О его принадлежности к организации в своих воспоминаниях писали Пётр Боборыкин, Мария Слепцова, да и сам Плещеев упоминал в письмах о намерении «завести у себя типографию»[6].

В 1860 году Плещеев выпустил два тома «Повестей и рассказов», а в 1861 и 1863 годах сборники стихотворений. Литературные критики отмечали, что Плещеев как поэт примкнул к некрасовской школе. По характеру поэтического творчества Плещеев был близок к Николаю Огарёву, хотя поэзия Плещеева была более лиричной. Некоторые современники считали Плещеева «человеком сороковых годов», слишком романтичным и отвлечённым, в отличие от «трезвых шестидесятников, требовавших дела». Надежда Хвощинская, писавшая под псевдонимом «В. Крестовский», в рецензии на книгу Плещеева 1861 года отмечала «живые, тёплые современные вещи, которые заставляли нас сочувствовать ему», но критиковала неопределённость и некоторое упадничество. И сам Плещеев в стихотворении «Раздумье» говорил об «убеждении в бесплодности борьбы…»[14].

Упаднические настроения отчасти были связаны с тяжёлым материальным положением. Литературные заработки были скудными, Достоевский называл таких людей, и себя самого, «литературными пролетариями». Как писал Юрий Зобнин, «Плещеев с мужественной простотой принца-изгнанника выносил постоянную нужду этих лет, ютился со своим многочисленным семейством в крохотных квартирках, но ни на йоту не поступался ни своей гражданской, ни литературной совестью»[15].

В 1864 году Плещеев был вынужден поступить на службу в должности ревизора контрольной палаты московского почтамта. Тяжёлым ударом для Плещеева стала личная утрата. 3 декабря 1864 года в возрасте 23 лет умерла любимая жена поэта, оставив на руках Плещеева трёх малолетних детей: шестилетнего Александра, четырёхлетнюю Елену и годовалого Николая. Еликонида Плещеева (1841—1864) была похоронена в Новодевичьем монастыре[14].

К 1866 году были закрыты журналы «Современник», «Русское слово», «Время» и «Эпоха». Плещеев, как и другие литераторы, потерял журнальную трибуну. В 1870-х годах революционные настроения в творчестве Плещеева приобрели черты реминисценций. Одно из самых значительных стихотворений Плещеева «Я тихо шёл по улице безлюдной…» (1877), посвящённое памяти Виссариона Белинского, подводило итог периода крушения надежд[6].

Одним из немногих направлений творчества, благодатных в эти годы для Плещеева, была поэзия для детей. Вместе с Фёдором Бергом он подготовил сборник «Детская книга» со стихами о родной природе. Сборники «На праздник» (1873) и «Подснежник» (1878) , адресованные маленькому читателю, стали классикой. Современники поэта Достоевский и Гончаров отмечали обаяние, целомудренность и проникновенную сердечность плещеевских стихов для детей[7]. Они характеризуются стремлением к жизненности, наполнены разговорными интонациями и живой образностью, но сохраняют при этом реалистический оттенок социального недовольства: «Я у матушки выросла в холе…», «Скучная картина», «Нищие», «Дети», «Родное», «Старики», «Весна», «Детство», «Старик», «Бабушка и внучек». Благодаря усилиям Плещеева было выпущено 7 школьных пособий под общим заглавием «Географические очерки и картины»[14].

«Отечественные записки» и другие журналы

В 1868 году Николай Некрасов, возглавил журнал «Отечественные записки», и впоследствии пригласил Плещеева на должность ответственного секретаря. Плещеев в 1872 году переехал в Петербург и оказался среди единомышленников: Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Михайловского, Скабического, Елисеева, Успенского. Плещеев целиком уходит в литературную работу, где только и считал себя способным к делу. В этот период он много занимается популяризаторской и публицистической работой, переводами. Плещеев пишет монографии о Прудоне, о Стендале, роман которого «Красное и чёрное» он одним из первых перевёл на русский язык, о Диккенсе, о культурной жизни России и Европы. Также он публикует и оригинальные стихотворения, прозу, пьесы «Примерная жена», «Жилец» и другие. Одновременно вместе с Василием Курочкиным, Александром Скабичевским и Николаем Демертом Плещеев являлся сотрудником газеты «Биржевые ведомости», в которой Некрасов негласно «проводил взгляды» своего основного издания. После смерти Некрасова в 1877 году Плещеев руководил стихотворным отделом, он проработал в «Отечественных записках» до 1884 года, когда журнал был закрыт[7].

В правительственном сообщении о закрытии журнала говорилось, что «присутствие значительного числа лиц с преступными намерениями в редакции «Отечественных записок» не покажется случайным ни для кого, кто следит за направлением этого журнала, внёсшего немало смуты в сознание известной части общества»[16]. После закрытия «Отечественных записок» Алексей Плещеев способствовал созданию нового журнала под названием «Северный вестник», в котором проработал до 1890 года[14].

Плещеев поддерживал начинающих литераторов, в том числе Ивана Сурикова, жизнь которого коренным образом изменилась после первой публикации, организованной Плещеевым. Плещеев помогал Всеволоду Гаршину, Александру Серафимовичу, Семёну Надсону, Алексею Апухтину. Важную роль сыграл Плещеев в литературной судьбе Дмитрия Мережковского, рекомендовав его и Надсона в члены Литературного общества. Плещеев дружил и вёл постоянную переписку с начинающим Антоном Чеховым, которого считал самым перспективным из молодых писателей[14].

В библиографических заметках Алексей Плещеев отстаивал реалистические принципы в искусстве, развивая идеи Виссариона Белинского и Николая Добролюбова. Исходя из общественного значения литературы, Плещеев выявлял в своих критических обзорах общественный смысл произведения, хотя «опирался, как правило, на расплывчатые, слишком общие понятия, такие, как сочувствие обездоленным, знание сердца и жизни». Этот подход привёл к недооценке Плещеевым произведений Алексея Толстого. Заведуя литературным отделом «Северного вестника», Плещеев вступал в противоречие с народнической группой редакции, особенно с Николаем Михайловским, критиковавшим Чехова и Гаршина. По причине этих конфликтов Плещеев поссорился с издательницей Анной Евреиновой и в 1890 году прекратил сотрудничество с журналом[14].

Признание 1880-х годов

В столице творческая деятельность Плещеева была весьма продуктивной почти до самой его смерти. В 1870—1880-е годы он много переводил с немецкого, французского, английского и славянских языков, проявив большое поэтическое мастерство. Плещеев перевёл такие драматические произведения как «Ратклиф» Гейне, «Магдалина» Геббеля, «Струэнзе» Бера, стихи немецких поэтов (Гейне, Гартман, Пруц, французских (Гюго, Монье), английских (Байрон, Теннисон, Саути, Мур), венгерских (Петёфи), итальянских (Леопарди), украинского поэта Шевченко, польских поэтов Витвицкого, Желиговского и Сырокомля. Он переводил также художественную прозу: «Чрево Парижа» Эмиля Золя и «Красное и чёрное» Стендаля были впервые изданы в России именно в переводе Плещеева. В журналах Плещеев опубликовал множество статей по западноевропейской истории и социологии: «Поль-Луи Курье, его жизнь и сочинения» (1860), «Жизнь и переписка Прудона» (1873), «Жизнь Диккенса» (1891), монографии о творчестве Шекспира, Стендаля, Мюссе. Плещеев также переводил научные статьи и монографии. В своих статьях, следуя за Белинским, Плещеев призывал искать в народной среде героев, способных к самопожертвованию во имя общего счастья[14].

Плещеев участвовал в театральной жизни, был близко знаком с Александром Островским, занимал должности старшины Артистического кружка и председателя Общества сценических деятелей. Плещеев сотрудничал с Обществом русских драматических писателей и оперных композиторов, нередко сам выступал с чтениями. Он написал 13 оригинальных пьес с «занимательным» сюжетом, лирико-сатирических комедий из провинциально-помещичьей жизни. Спектакли по его пьесам «Услуга», «Нет худа без добра» , «Счастливая чета», «Командирша», «Что часто бывает» и «Братья» шли в ведущих театрах. Плещеев также переработал для русской сцены тридцать комедий зарубежных драматургов[10].

Для молодых русских писателей конца XIX века Плещеев был «живым символом рыцарственного русского литературного свободомыслия незапамятных дореформенных времён». На юбилейных торжествах 22 ноября 1885 года, по случаю 60-летия Алексея Плещеева Дмитрий Мережковский прочёл свои стихи «от имени молодёжи», отражавшие отношение к патриарху русской интеллигенции[15]:

…Ты дорог нам, что не одним лишь словом,

Но всей душой своей, всей жизнью ты поэт,

И в эти шестьдесят тяжёлых, долгих лет —

В глухом изгнании, в бою, в труде суровом —

Ты чистым пламенем повсюду был согрет.

Но знаешь ли, поэт, кому ты всех дороже,

Кто горячее всех привет тебе пошлёт?

Ты лучший друг для нас, для русской молодёжи,

Для тех, кого ты звал: «Вперёд, вперёд!»...

В 1887 году было издано полное собрание стихотворений Алексея Плещеева. Второе издание в 1894 году с дополнениями вышло в свет уже после смерти писателя. В дальнейшем были изданы «Повести и рассказы» Плещеева[14].

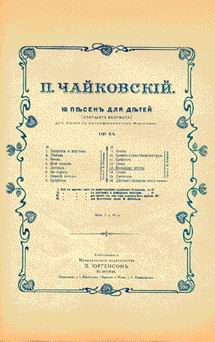

Алексей Плещеев характеризовался как «поэт с плавно льющейся, романсовой» стихотворной речью, один из наиболее «напевных поэтов-лириков второй половины XIX века». На стихи Плещеева было написано около ста романсов и песен, включая композиторов-современников и представителей последующих поколений, в числе которых Римский-Корсаков («Ночь пролетала над миром»), Мусоргский, Кюи, Гречанинов, Рахманинов. Стихотворения и детские песни Алексея Плещеева вдохновили Чайковского на создание музыки к ним. Композитору импонировал «задушевный лиризм и непосредственность, взволнованность и ясность мысли» поэзии Плещеева. Чайковский и Плещеев были знакомы лично — они встречались в 1860-х годах в московском Артистическом кружке и после этого сохранили дружеские отношения[14].

Чайковский в разные периоды своей деятельности создал на стихи Плещеева пять романсов: «Ни слова, о друг мой…» (1869), «О, спой ту же песню…» (1872), «Лишь ты один…» (1884), «О, если б знали вы…» и «Нам звёзды кроткие сияли…» (оба 1886). Четырнадцать песен из цикла Чайковского «Шестнадцать песен для детей» (1883) были написаны на стихи из сборника Плещеева «Подснежник». «Эта работа лёгкая и очень приятная, ибо я взял текстом Подснежник Плещеева, где много прелестных вещиц»[17], — писал композитор во время работы над этим циклом. В Доме-музее Чайковского в Клину в библиотеке композитора хранится сборник стихотворений Алексея Плещеева «Подснежник» с дарственной надписью поэта: «Петру Ильичу Чайковскому в знак расположения и благодарности за его прекрасную музыку на мои плохие слова. А. Н. Плещеев. 1881 февраля 18-го. С.-Петербург»[17].

Плещеев и Чехов

Плещеев познакомился с творчеством Чехова прежде личного знакомства с ним. Барон Николай Дризен вспоминал: «Как сейчас вижу благообразную, почти библейскую фигуру старца — поэта А. Н. Плещеева, беседующего со мной по поводу книжки «В сумерках», только что выпущенной Сувориным. «Когда я читал эту книжку, — сказал Плещеев, — передо мной незримо витала тень И. С. Тургенева. Та же умиротворяющая поэзия слова, то же чудесное описание природы…» Особенно нравился ему рассказ «Святою ночью»»[18].

Личное знакомство Плещеева с Чеховым состоялось в декабре 1887 года в Санкт-Петербурге, когда тот вместе с Иваном Леонтьевым (Щегловым) побывал у поэта в гостях. Щеглов вспоминал: «…не прошло получаса, как милейший Алексей Николаевич был у Чехова в полном «душевном плену» и волновался в свою очередь, тогда как Чехов быстро вошёл в своё обычное философски-юмористическое настроение. Загляни кто-нибудь случайно тогда в кабинет Плещеева, он наверное бы подумал, что беседуют давние близкие друзья…». Через месяц между Чеховым и Плещеевым началась активная дружеская переписка, продолжавшаяся 5 лет. В письмах к другим своим знакомым Чехов нередко называл Плещеева «дедушкой» и «padre»[19].

Чехов делился с Плещеевым своими сомнениями по поводу повести «Степь», над которой работал в январе 1888 года, предназначая её для «Северного вестника». Он писал: «Робею и боюсь, что моя Степь выйдет незначительной… ». Плещеев, ставший первым читателем повести, отвечал: «Вы написали или почти написали большую вещь. Хвала и честь Вам!..». Чехов Плещееву первому посылал рассказы, повести и пьесу «Иванов», делился замыслом романа. 7 марта 1889 года Чехов написал Плещееву: «Свой роман посвящу я Вам… в мечтах и в планах моих Вам посвящена моя самая лучшая вещь»[7]. В 1888 году Плещеев посетил Чехова на даче Линтваревых в Сумах. Чехов писал об этом визите Алексею Суворину[20]:

Он <Плещеев> тугоподвижен и старчески ленив, но это не мешает прекрасному полу катать его на лодках, возить в соседние имения и петь ему романсы. Здесь он изображает из себя то же, что и в Петербурге, то есть икону, которой молятся за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворными иконами. Я же лично, помимо того, что он очень хороший, тёплый и искренний человек, вижу в нём сосуд, полный традиций, интересных воспоминаний и хороших общих мест.

Плещеев подверг критике среднюю чать чеховского рассказа «Именины», с чем Чехов согласился («…Писал я её лениво и небрежно»). Также Плещеев негативно отозвался о повести «Леший», а его высокую оценку получил рассказ «Скучная история». Отправившись в Тюмень, Чехов не ответил на несколько писем Плещеева, а Плещеев, поехавший после получения наследства в Париж, продолжал писать Чехову о своих болезнях и лечении. 60 писем Чехова и 53 письма Плещеева сохранились и были опубликованы литератором и журналистом Александром Алексеевичем Плещеевым, старшим сыном поэта, в 1904 году в «Петербургском дневнике театрала»[21]. Фрагменты писем также публиковались в 1904-1905 годах в газетах «Слово» и «Новое время». В 6-томное собрание сочинений Чехова полностью вошли только письма Чехова.

Последние годы жизни

В 1890 году Плещеев получил значительную сумму в наследство от родственника, Алексея Павловича Плещеева из Пензы. Поэт отправился в Париж и поселился с дочерьми в апартаментах отеля «Mirabeau», где принимал своих знакомых литераторов. Зинаида Гиппиус вспоминала, что Плещеев внешне изменился, похудев от болезни. Богатство, будто упавшее «с неба», он принял «с благородным равнодушием, оставаясь таким же простым и хлебосольным хозяином, как и в маленькой клетушке на Преображенской площади». «Что мне это богатство. Вот только радость, что детей я смог обеспечить, ну и сам немножко вздохнул… перед смертью»[15]:101, — передавала слова Плещеева жена Дмитрия Мережковского.

Плещеев внёс крупную сумму в Литературный фонд, для поощрения талантливых писателей учредил фонды имени Белинского и Чернышевского, поддерживал семьи Глеба Успенского и Семёна Надсона, финансировал журнал Николая Михайловского и Владимира Короленко «Русское богатство». По поручению отца, младший сын Плещеева Николай Алексеевич купил имение Шанталово в Смоленской губернии. Плещеев задумал создать в Шанталове сельскохозяйственное училище с хозяйством и библиотекой, в переписке обсуждал с сыном даже перечень книг, которые должны там непременно быть. В письме Чехову от 2 января 1892 года из Ниццы Плещеев писал о покупке Николаем имения в Смоленской губернии, а также о том, что в Люцерне у него отнялись левая рука и нога, и доктор запретил ему возвращаться в Россию зимой, рекомендовав лечение «электричеством и массажем». Плещеев также сообщал, что избегает бомонда, общаясь лишь с теми, чьё общество доставляет ему удовольствие — с профессором Максимом Ковалевским, зоологом Алексеем Коротневым, вице-консулом Юрасовым, и четой Мережковских[15].

В 1893 году тяжело больной Плещеев выехал на лечение в Ниццу и в пути 26 сентября (8 октября) 1893 скончался от апоплексического удара[14]:15. Тело поэта было перевезено в Москву и погребено на территории Новодевичьего монастыря рядом с первой женой.

Власти не разрешили опубликовать какой-либо панегирик на смерть поэта, но 6 октября на церемонии прощания собралось большое количество людей. По свидетельству современников, на похоронах было много молодых людей, малоизвестных в то время литераторов, в том числе Константин Бальмонт, который произнёс прощальную речь над гробом[14]:18:

Его душа была чиста, как снег;

Был для него святыней человек;

Он был всегда певцом добра и света;

К униженным он полон был любви.

О, молодость! Склонись, благослови

Остывший прах умолкшего поэта.К. Д. Бальмонт. Памяти Плещеева [22]

Литературоведы о Плещееве

Исследователи творчества Алексея Плещеева отмечали тот общественный резонанс, который вызвало одно из его первых стихотворений «Вперёд». Многие отмечали прочность гражданской позиции поэта, абсолютное соответствие личных качеств Плещеева провозглашавшимся идеалам. При этом отмечали, что ранняя литературная деятельность была «окрашена идеями социалистического утопизма». Вера в возможность гармоничного мироустройства, надежда на скорые перемены выразились в самом известном стихотворении Алексея Плещеева, очень популярном у петрашевцев и среди революционно настроенной молодёжи следующих поколений, «Вперед! без страха и сомненья…» (1846). Поэзия Плещеева отражает его собственную жизнь и убеждения. В поэзии Плещеева главным является мотив гуманности в широком, благородном значении этого слова[14].

Некоторые критики социал-демократической направленности скептически отзывались о пессимизме поэзии Плещеева, но Добролюбов, отмечал, что в этих стихах слышно «какое-то внутреннее тяжёлое горе, грустная жалоба побеждённого бойца, печаль о несбывшихся надеждах юности», замечал , что подобный переход от изначальных надежд к разочарованию был характерен и для Пушкина. Критики более поздних поколений находили минорные интонации Плещеева созвучными тому времени, в котором он жил. Так Вацлав Воровский на 15-летие со дня смерти Плещеева писал: «Нежный лирик, одухотворённый альтруистическими чувствами и гуманными идеями, свойственными передовым людям его поколения, он выступил сразу борцом... Но это сломило его»[23].

Алексей Плещеев не был новатором формы: его поэтическая система, сформировавшаяся в духе пушкинской и лермонтовской традиций, опиралась на сложившиеся ритмико-синтаксические схемы, устойчивые словосочетания, хорошо разработанную систему образов. Критики либо считали это свидетельством истинного вкуса и таланта, либо обвиняли его в «несамостоятельности» и «однообразии»[24]. При этом большинство современников высоко ценили «общественное значение» поэзии Плещеева, её глубокую искренность[25]. Также Плещеева упрекали в увлечении отвлечёнными понятиями и высокопарными метафорами, отмечая при этом, что дидактизм такого рода был формой эзоповской речи, попыткой обойти цензуру. С годами критики больше внимания стали уделять особой чистоте поэтического языка, искренности и задушевности, эмоциональной глубине внешне простых, бесхитростных строк[14]:16. Из историков литературы XX века отрицательно оценивал творчество Плещеева Дмитрий Святополк-Мирский, который называл «плоской и скучной» поэзию «очень милого и почтенного А. Н. Плещеева»[26].

Влияния

Поэзию Плещеева критики обычно приписывали к некрасовской школе, поскольку в 1850-х годах некоторые его стихотворения воспроизводили социально-бытовую линию поэзии Некрасова («Дети века все больные…», 1858). Первый сатирический образ либерала в стихотворении «Мой знакомый» (1858) сразу подвергся сравнению с некрасовскими образами. Симбиоз некрасовской обличительности и тургеневской темы «лишнего героя» проявился в повести «Она и он» (1862). Плещеев писал о народной жизни («Родное», «Скучная картина», «Нищие»), о жизни бедняков в городе («На улице»). Влияние Некрасова замечали в бытовых зарисовках Плещеева («Я у матушки выросла в холе…», 1860-е годы), в стихах для детей. Плещеев к Некрасову всегда относился с благодарностью: «Некрасова я люблю. В нём есть стороны, влекущие к нему невольно, и за них прощаешь ему многое. В эти три-четыре года, что я здесь <в Петербурге>, мне довелось провести с ним два-три вечера — таких, которые надолго оставляют след в душе. Наконец, скажу, что я лично ему многим обязан…»[6].

Валериан Майков причислил Алексея Плещеева к последователям Михаила Лермонтова. Тема поэта-пророка, присутствующая у Лермонтова, стала лейтмотивом плещеевской лирики, выражая «взгляд на роль поэта как вождя и учителя, а на искусство — как на средство переустройства общества». Поэма «Сон», повторявшая сюжет пушкинского «Пророка» являлась попыткой дать свою трактовку темы. Плещеев стремился продолжить Лермонтова, как Лермонтов продолжил Пушкина[10].

Критики также отмечали, что по роду поэтической деятельности Алексей Плещеев в 1860-е годы был блиок к Николаю Огарёву. 20 января 1883 года Плещеев писал Надсону, что Вейнберг в докладе о нём «отлично подошёл к теме, соединив меня в своей характеристике с Огарёвым». Пейзажно-философскую лирику Плещеева критики называли интересной, но вторичной по отношению к творчеству Афанасия Фета[10].

В XX веке исследователи отмечали, что насаждавшееся либеральной прессой представление о Плещееве как о «поэте 40-х годов», пережившем своё время, или некрасовском эпигоне во многом мотивировалось политическими интригами, желанием принизить авторитет потенциально опасного, оппозиционного автора. Биограф поэта Н. Банников отмечал, что поэтическое творчество Плещеева развивалось, в поздних стихах стало меньше романтической патетики и больше — с одной стороны, созерцательности и философских размышлений, с другой — сатирических мотивов («Мой знакомый», «Счастливец»)[14]:15. Самостоятельную ценность имели протестные стихотворения «Честные люди, дорогой тернистою…», «Жаль мне тех, чья гибнет сила»; стихи, высмеивавшие деградировавших в своей пассивной «оппозиционности» «лишних людей» («Она и он», «Дети века всё больные…», 1858).

Поэзия Плещеева была конкретнее гражданской лирики 1860—1870-х годов Якова Полонского и Алексея Жемчужникова. Наиболее ярким последователем Плещеева считался Семён Надсон, воспевавший пролитие «праведной крови падших бойцов». Но ощущения отчаяния и обречённости у Надсона обретали гротескные формы. Отмечалось, что поэзия Плещеева оказала заметное влияние на стихотворения Николая Добролюбова, Петра Якубовича, Николая Минского, Ивана Сурикова, Владимира Богораза. Прямым пересказом Плещеева было стихотворение Григория Мачтета «Последнее прости!», цитировали строки Плещеева Феликс Волховский («Друзьям»), Сергей Синегуб («К бюсту Белинского»), Пётр Лавров, в своём стихотворении «Вперёд!» использовавший часть плещеевского[14]:239.

Пейзажная поэзия Плещеева в 1870-х годах наполнилась «сверкающими переливами красок», точными описаниями неуловимых движений природы, что некоторые критики связали с влиянием Фета. Но пейзажная лирика Плещеева служила символическому толкованию мотивов общественной жизни и идейных исканий. В отличие от Фета и Полонского, Плещеев не испытывал конфликта в разделённости двух тем: пейзажной и гражданской[14].

Алексея Плещеева яростно критиковали либералы, но в 1860-х годах революционно настроенные литераторы, идеалам которых Плещеев сочувствовал, упрекали его за стихотворение «Трудились бедные вы, отдыха не зная…», в котором крестьяне, «покорные судьбе», терпеливо несли «свой крест, как праведник несет», но настала «пора святая возрожденья». Добролюбов, положительно относившийся к Плещееву, посчитал это либеральным восхвалением «царя-освободителя». Радикальные авторы критиковали Плещеева и за излишнюю «широту взглядов», поскольку он иногда поддерживал противоборствующие идеи и течения, симпатизируя лишь их «оппозиционности»[6].

Николай Добролюбов о прозе Плещеева

Алексея Плещеева как прозаика относили к представителям «натуральной школы». Он писал о провинциальной жизни, обличал взяточников, крепостников и разлагающую власть денег (рассказы «Енотовая шуба», 1847; «Папироска», «Протекция», 1848; повести «Шалость» и «Дружеские советы», 1849). Критики замечали в его прозаических произведениях влияния Николая Гоголя и Николая Некрасова[10].

Добролюбов, рецензируя в 1860 году двухтомник, включавший в себя 8 повестей Плещеева, писал, что они «… печатались во всех наших лучших журналах и были прочитываемы в своё время. Потом о них забывали. Толков и споров повести его никогда не возбуждали ни в публике, ни в литературной критике: никто их не хвалил особенно, но и не бранил никто. Большею частью повесть прочитывали и оставались довольны; тем дело и кончалось…». Мир прозы Плещеева — это мир «мелких чиновников, учителей, художников, небольших помещиков, полусветских барынь и барышень». В истории каждого героя повестей Плещеева заметна, однако, связь со средою, которая «тяготеет над ним своими требованиями». Это, по мнению Добролюбова, и есть главное достоинство рассказов Плещеева, впрочем, — достоинство не уникальное, принадлежащее ему «наравне с очень многими из современных беллетристов»[7].

Характеризуя главного героя одноимённой повести, Добролюбов замечает: «Пашинцев этот — ни то ни се, ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет», как и множество других героев повестей этого рода, «вовсе не представляет феномена; вся среда, заедающая его, состоит именно из таких же людей». Причиной гибели Городкова, героя повести «Благодеяние» (1859), по мнению критика является «…Его же собственная наивность». Незнание жизни, неопределённость в средствах и цели и бедность средств отличают и Костина, героя повести «Две карьеры» (1859), который умирает в чахотке. Добролюбов отмечает, однако, тот факт, что недостатки прозы поэта имеют и субъективную сторону: «Если г. Плещеев с преувеличенной симпатией рисует нам своих Костиных и Городковых, так это <следствие того, что> других, более выдержанных практически типов, в том же направлении, до сих пор ещё не представляло русское общество»[7].

Значение творчества Плещеева

Существует мнение, что значение творчества Плещеева для восточноевропейской общественной мысли значительно превосходило масштабы его литературного и поэтического таланта. Начиная с 1846 года произведения поэта расценивались критиками почти исключительно в критериях социально-политической значимости. Стихотворный сборник Плещеева 1846 года стал фактически поэтическим манифестом кружка петрашевцев. Валерьян Майков, разъясняя, чем являлась поэзия Плещеева для людей 1840-х годов, ставил его в центре современной поэзии и готов был считать его непосредственным преемником М. Ю. Лермонтова. В дальнейшем именно революционный пафос ранней поэзии Плещеева обусловил масштабы его авторитета в революционных кругах России. Известно, что в 1897 году одна из первых социал-демократических организаций, «Южно-русский рабочий союз», использовала в своей листовке самое известное стихотворение поэта.

В январе 1886 года состоялось празднование 40-летнего юбилея деятельности А. Н. Плещеева. К этому празднованию с большим сочувствием отнеслись не только старые соратники-петрашевцы, например, Н. С. Кашкин, который писал поэту 12 апреля 1886 года, что следил за юбилеем «с искренней радостью и живым сочувствием»). Участники революционного движения нового поколения отреагировали на это событие ещё более живо: некоторые из них называли поэта своим учителем[6].

Плещеева знали и высоко ценили революционно-демократические круги на Украине, в Польше, Чехословакии, Болгарии, где его воспринимали исключительно как политического поэта. Родоначальник новой болгарской литературы Петко Славейков в 1866 году перевел «Вперед! без страха и сомненья…», после чего стих стал гимном болгарских революционеров. Эмануэль Вавра упоминал Плещеева, Шевченко, Огарёва и Михайлова в числе «заслуженнейших, талантливейших, действительную цену имеющих» славянских поэтов[27] Болгарский революционер Любен Каравелов в сербском журнале «Матица» в 1868 году ставил Плещеева в ряд крупнейших поэтов современности. Требуя, чтобы поэзия, двигающая «вперёд народ», была «гуманистична, правдива и разумна», он перечислял в одном ряду Бернса, Байрона, Беранже, Плещеева и Тараса Шевченко[28]. Высокую оценку творчества Плещеева дал в 1893 году словенский литератор Фран Целестин[29].

Значение творчества Алексея Плещеева не ограничено лишь вкладом в развитие русской революционной поэзии. Критики отмечали значимую работу Плещеева на страницах «Отечественных записок» и «Биржевых ведомостей», связанную с анализом явлений европейской литературы, а также собственные переводы Золя, Стендаля, братьев Гонкур, Альфонса Доде. Классическими признаны плещеевские стихи для детей «На берегу», «Старик» и другие. Наряду с Пушкиным и Некрасовым Плещеева называют одним из основоположником русской поэзии для детей[30]:16.

Особенности переводов

Переводы Алексея Плещеева повлияли на поэзию второй половины XIX века, поскольку имели художественное и общественно-политическое значение. Через стихи Гейне, Беранже, Барбье и других авторов, переведённые Плещеевым, в Россию проникали социалистически идеи. Порядка двухсот переводов стихотворений (преимущественно с немецкого и французского) — это половина поэтического наследия Плещеева. Современные Плещееву критики называли его одним из крупнейших мастеров стихотворного перевода. Многие переводы Плещеева по сей день считаются хрестоматийными: из Гёте, Гейне, Рюккерта, Фрейлиграта. Плещеев не видел особых различий в методике работы над переводом и оригинальным стихотворением. Он находил демократические мотивы даже у поэтов с консервативными взглядами, например, ранние стихи Роберта Саути «Бленгеймский бой» и «Жалобы бедняков». Переводя Теннисона, Плещеев подчёркивал сочувствие английского поэта к народу («Королева мая») и к «борцу за честное дело» («Погребальная песня»)»[30]:238.

Возможности перевода нередко уводили Алексея Плещеева достаточно далеко от первоисточника, позволяя продвигать социалистические идеи. Он сокращал или увеличивал произведение, например стихотворение Роберта Прутца «Смотрел ли ты на Альпы в час заката…» преобразовалось из сонета в тройное четверостишие, а стихотворение Сырокомли «Пахарь к жаворонку» («Oracz do skowronku», 1851), состоявшее из двух частей, получило название «Птичка» и было сокращено с 24 строк до 18. И даже смысл песни жаворонка сменился с прославления Бога на сообщение ему о страданиях бедняка. Интерпретируя поэзию Гейне, Плещеев вносил в перевод собственные идеи. Выступая перед студентами Московского университета в 1849 году, поэт говорил, что «…необходимо пробудить самосознание в народе, а лучшим для этого средством было бы переводить на русский язык иностранные сочинения, приноравливаясь к простонародному складу речи, распространять их в рукописи…»[31].

Личность Плещеева в воспоминаниях современников

Все современники Плещеева, оставившие о нём воспоминания, характеризовали Алексея Николаевича как человека высоких нравственных качеств. Пётр Вейнберг называл его поэтом, который «…среди жёстких и частых толчков реальности, даже изнемогая под ними, …всё-таки продолжал оставаться чистейшим идеалистом и звал других на такую же идеальную службу человечеству», ни разу не изменил себе, «нигде и никогда (как было сказано в стихотворном адресе по случаю его сорокалетнего юбилея) не поступясь пред светом благими чувствами»[32].

«Человек сороковых годов в лучшем смысле этого понятия, неисправимый идеалист, <Плещеев> вложил свою живую душу, своё кроткое сердце в свои песни, и оттого они так прекрасны», — писал издатель Пётр Быков. Он также отмечал, что Плещеев «…весь отразился в своей поэзии, весь со своей чистой, как кристалл, совестью, пламенной верой в добро и людей, со своей цельной личностью, … глубоко симпатичной, незлобивой, мягкой». Александр Блок в 1908 году выделял стихи Плещеева, которые «будили какие-то уснувшие струны, вызывали к жизни высокие и благородные чувства»[30]:16.

Современники, а затем и исследователи, отмечали ясность ума, цельность натуры, доброту и благородство Алексея Плещеева. Его характеризовали как человека, который «отличался не омрачаемой ничем чистотой души»[32]; сохранил «несмотря на все лихие каторжные и солдатские десятилетия… детскую веру в чистоту и благородство человеческой натуры, и всегда был склонен преувеличить дарование очередного поэта-дебютанта»[33]. Отмечая, что из-под пера Алексея Плещеева выходили «чудесные стихи для детей», Н. Банников предполагал, что «в сердце поэта было что-то такое, что легко открывало ему мир ребёнка»[30]:16.

Адреса

- В Москве: Нащокинский переулок, 10 (дом не сохранился); Трубниковский переулок (на Пречистенке), 35; Арбат, 36; Малая Дмитровка, 22 (реконструирован); Ружейный переулок, 3[34].

- В Санкт-Петербурге: 1872—1890 — дом М. Б. Булатовой — Спасская улица, 1[35].

- 1891—1892 — дом М. Б. Булатовой — Бассейная улица, 8[36].

Семья

Алексей Николаевич Плещеев был женат дважды:

- Еликонида Александровна Руднева (1841—1864)

- Екатерина Михайловна Данилова (брак заключён в 1866 году)

Дети:

- Александр Алексеевич Плещеев (1858—1944), журналист, драматург, театральный критик, мемуарист. Скончался в эмиграции в Париже.

- Плещеева (в замуж. де Сталь фон Гольштейн) Елена Алексеевна (1860—1948). Состояла в переписке с А. П. Чеховым.

- Плещеев Николай Алексеевич (1863—1932), офицер, впоследствии помещик, деятель в области народного просвещения.

- Плещеева (в замуж. Худекова) Любовь Алексеевна (1871—?) дочь от второго брака[37].

Произведения

Стихотворения

При жизни вышли пять сборников стихов А. Н. Плещеева, последний из них — в 1887 году. Самым значительным из посмертных считается издание, вышедшее под редакцией П. В. Быкова: «Стихотворения А. Н. Плещеева (1844—1891). Четвёртое, дополненное издание». Спб, 1905. Поэтические произведения Плещеева в советское время издавались в Большой и Малой сериях «Библиотеки поэта»[14]

- 1840-е годы

- Дездемоне

- «Меж тем как шум рукоплесканья…»

- Безотчетная грусть

- Дачи

- Дума

- «Люблю стремиться я мечтою…»

- Могила

- На память

- «После грома, после бури…»

- Прощальная песня

- Челнок

- Старик за фортепиано

- Бал

- «Выйдем на берег; там волны…»

- «Доброй ночи!» — ты сказала…"

- «Когда я в зале многолюдном…»

- Любовь певца

- На зов друзей

- «Снова я, раздумья полный…»

- Сосед

- Странник

- «Я слышу, знакомые звуки…»

- «Вперед! без страха и сомненья…»

- Встреча

- Звуки

- «К чему мечтать о том, что после будет…»

- На мотив одного французского поэта

- Напев

- «По чувствам братья мы с тобой…»

- Поэту

- Прости

- «Случайно мы сошлися с вами…»

- Сон

- «Страдал он в жизни много, много…»

- «Как испанская мушка, тоска…»

- Новый год

- «Ещё один великий голос смолк…»

- 1850-е годы

- Весна

- Перед отъездом

- При посылке Рафаэлевой Мадонны

- После чтения газет

- «Перед тобой лежит широкий новый путь…»

- В степи

- Листок из дневника

- «Не говорите, что напрасно…»

- «О, если б знали вы, друзья моей весны…»

- Раздумье

- «Есть дни: ни злоба, ни любовь…»

- Зимнее катанье

- «Когда твой кроткий, ясный взор…»

- Молитва

- С. Ф. Дурову

- «Тобой лишь ясны дни мои…»

- «Ты мне мила, пора заката!…»

- «Была пора: своих сынов…»

- Былое

- «Дети века все больные…»

- «Знакомые звуки, чудесные звуки!…»

- «Когда возвратился я в город родной…»

- «Когда мне встретится истерзанный борьбою…»

- «Много злых и глупых шуток…»

- Мой знакомый

- Мой садик

- «О нет, не всякому дано…»

- «Он шел безропотно тернистою дорогой…»

- Песня

- Посвящение

- Птичка

- Сердцу

- Странник

- Счастливец

- «Трудились бедные вы, отдыху не зная…»

- «Ты помнишь: поникшие ивы…»

- «Ты хочешь песен, — не пою…»

- Цветок

- «Что за детская головка…»

- 1860-е годы

- Лунной ночью

- Опустевший дом

- Призраки

- «Пью за славного артиста…»

- Декабрист

- «Если в час, когда зажгутся звезды…»

- На улице

- «Нет отдыха, мой друг, на жизненном пути…»

- «Скучная картина!…»

- «Я у матушки выросла в холе…»

- «Блажен не ведавший труда…»

- Больной

- Весна

- Дети

- «Друзья свободного искусства…»

- «Завидно мне смотреть на мудрецов…»

- Мольба

- «Нет! лучше гибель без возврата…»

- Нищие

- Новый год

- «О, не забудь, что ты должник…»

- «О, юность, юность, где же ты…» («Современник», 1862, апрель)

- Облака

- Памяти К. С. Аксакова

- «Перед ветхою избёнкой…»

- Поэту

- «Бледный луч луны пробился…»

- В лесу. Из Гейне («Современник», 1863, январь-февраль)

- «Всю-то, всю мою дорожку…» («Современник», 1863, январь-февраль)

- Две дороги

- «Запах розы и жасмина…»

- «И вот шатер свой голубой…»

- К юности

- Лжеучителям

- «Люблю я под вечер тропинкою лесною…»

- «На сердце злоба накипела…»

- «Ночь пролетала над миром…»

- Ночью

- Она и он

- «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки…»

- Отчизна

- «Природа-мать! К тебе иду…»

- Родное

- Советы мудрецов («Современник», 1863, январь-февраль)

- «Солнце горы золотило…»

- «В суде он слушал приговор…»

- Весна

- «Зачем при звуках этих песен…»

- Ипохондрия

- Осень

- Тучи

- Умирающий

- «Честные люди, дорогой тернистою…»

- «Что год, то новая утрата…»

- «Что ты поникла, зелёная ивушка?…»

- Гости

- «Если хочешь ты, чтоб мирно…»

- «Смотрю на неё и любуюсь…»

- Apostaten-Marsch

- Памяти Е. А. Плещеевой

- «Быстро тают снега, побежали ручьи…»

- «Когда увижу я нежданно погребенье…»

- Славянским гостям

- «Где ты, пора веселых встреч…»

- «Жаль мне тех, чья гибнет сила…»

- «Когда тебе молчанием суровым…»

- Облака

- Слова для музыки

- Старики

- «Тяжелая, мучительная дума…»

- 1870-е годы

- «Иль те дни ещё далеки…»

- Ожидание

- «Блаженны вы, кому дано…»

- Весенней ночью

- «Он в белом гробике своем…»

- Тосты

- В бурю

- Весна

- Детство

- Зимний вечер

- Из жизни

- Могила труженика

- «Нет мне от лютого горя покоя…»

- «Теплый день весенний…»

- На берегу

- Ночью

- Воспоминание

- Завтра

- На даче

- Ненастье

- Старик

- «Я тихо шел по улице безлюдной…»

- Бабушка и внучек

- «Расстался я с обманчивыми снами…»

- «Тебе обязан я спасеньем…»

- 1880-е годы

- «Огни погасли в доме…»

- Памяти Пушкина

- Песня изгнанника

- «Без надежд и ожиданий…»

- «Бурлила мутная река…»

- Из старых песен

- «Ты жаждал правды, жаждал света…»

- Былое

- Памяти Н. А. Некрасова

- 27 сентября 1883 г. (Памяти И. С. Тургенева) («Отечественные записки», 1883, октябрь)

- Последняя середа

- 1-е января 1884 г.

- К портрету певицы

- «Как часто образ дорогой…»

- На закате

- Слова для музыки

- В альбом Антону Рубинштейну

- Ёлка

- Антону Павловичу Чехову

- На похоронах Всеволода Гаршина

- «Так тяжело, так горько мне и больно…»

- «Как в дни ненастья солнца луч…»

- «Кто ты, красавица, с цветами полевыми…»

- Упрек

- «Это пламенное солнце…»

Повести

- «Папироска» (1848)

- «Дружеские советы» (1849)

- «Пашинцев» («Русский вестник», 1859, № 21-23)

- «Две карьеры» («Современник», 1859, № 12)

- «Благодеяние» (1859)

- «Призвание» («Светоч», 1860, № 1-2).

Пьесы

- «Услуга» (1860

- «Нет худа без добра» (1860)

- «Счастливая чета» (1862)

- «Командирша» (1862)

- «Что часто бывает» (1864)

- «Братья» (1864)

Примечания

- ↑ Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей : В 4-х томах. — М.: Всесоюзная книжная палата, 1956—1960.

- ↑ Петрушко В.И. Св. митрополит Алексий, его церковная и государственная деятельность. Cедмица.RU (2024). Дата обращения: 7 декабря 2024.

- ↑ Плещеевы: на службе с XIV века. Мой район. Городская газета (20 июля 2023). Дата обращения: 7 декабря 2024.

- ↑ Долгоруков П.В. Российская родословная книга. Игнатьевы. Азбука веры (2024). Дата обращения: 7 декабря 2024.

- ↑ Кузьмин А.В. Плещеевы. Большая российская энциклопедия (2004-2017). Дата обращения: 7 декабря 2024.

- ↑ 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 Плещеев А. Н. Вступительная статья Пустильник Л. С. // Стихотворения. — М.: Художественная литература, 1975. — С. 3—12. — 432 с.

- ↑ 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 Плещеев А. Н. Вступительная статья Кузина Н. Г. «А.Н. Плещеев и его проза» // Житейские сцены. — М.: Советская Россия, 1986. — С. 3—16. — 352 с.

- ↑ Плещеев А. Н. Письмо к В. Д. Дандевилю от 24 мая 1855 года // Минувшие годы. — 1908. — № 10. — С. 116.

- ↑ Петрашевцы в воспоминаниях современников. — М., 1926. — Т. 1. — С. 52.

- ↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 Сакулин П. Н. Алексей Николаевич Плещеев. (1825—1893). // История русской литературы XIX века / Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. — М.: Мир, 1911. — Т. 3. — С. 482—483.

- ↑ Васильев К. Достоевский с мешком на голове, или Напрасные поиски исторической правды // «Север» : журнал. — 2017. — № 9—10.

- ↑ Фетисов М. И. Литературные связи России и Казахстана. — М., 1956. — С. 358.

- ↑ 13,0 13,1 Добролюбов Н. А. Собр. соч. в трех томах. — М., 1950. — Т. 1. — С. 620, 623, 242—243.

- ↑ 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 14,05 14,06 14,07 14,08 14,09 14,10 14,11 14,12 14,13 14,14 14,15 14,16 Плещеев А. Стихотворения / Вступительная статья Н. Банникова. — М.: Изд-во «Советская Россия», 1975. — С. 13. — 253 с.

- ↑ 15,0 15,1 15,2 15,3 Зобнин Ю. В. Дмитрий Мережковский: жизнь и деяния. — М.: Молодая гвардия (Жизнь замечательных людей. Вып. 1291 (1091)), 2008. — С. 101. — ISBN 978-5-235-03072-5.

- ↑ Правительственное сообщение о закрытии Отечественных записок. М.Е. Салтыков-Щедрин Собр. соч. в 20 тт. Т. 20 (20 апреля 1884). Дата обращения: 7 декабря 2024.

- ↑ 17,0 17,1 Г. И. Белонович. Плещеев Алексей Николаевич. www.tchaikov.ru. Дата обращения: 26 ноября 2024. Архивировано 25 ноября 2024 года.

- ↑ Дризен Н. В. Чехов и его пьесы // Возрождение. — 1929. — 15 июля.

- ↑ Чехов в воспоминаниях современников. — М.: Гослитиздат, 1954. — С. 139.

- ↑ Чехов М. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. — М.: Московский рабочий, 1960. — С. 165.

- ↑ Переписка А. П. Чехова и А. Н. Плещеева // Петербургский дневник театрала. — 1904. — 07—11.

- ↑ Бальмонт К. Д. Избранное : Стихотворения, переводы, статьи. — М.: Правда, 1990. — ISBN 5-253-00115-8.

- ↑ Воровский В. В. Литературно-критические статьи. А. Н. Плещеев. — М.: Гослитиздат, 1956. — С. 212—213. — 480 с.

- ↑ Алмазов Б. Н. Утро // Литературный сборник. — 1859. — Vol. 1. — С. 67.

- ↑ Михайлов М. Л. Современник. — 1861. — Т. 4, 3. — С. 91, 93, 94.

- ↑ Мирский Д. С. Поэты-реалисты // Мирский Д. С. История русской литературы с древнейших времен до 1925 года / Пер. с англ. Р. Зерновой. — London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. — С. 360—362.

- ↑ Cesti radikalni demokrate о literature. — Praha, 1954. — S. 203.

- ↑ Публицистика на Любен Каравелов (1860—1869). — София, 1957. — C. 486.

- ↑ Из истории русско-славянских литературных связей XIX в. — М.; Л., 1963. — С. 267.

- ↑ 30,0 30,1 30,2 30,3 Плещеев А. Стихотворения. / Вступительная статья Н. Банникова. — Изд-во «Советская Россия».

- ↑ Феоктистов Е. Воспоминания. — Л., 1929. — С. 164.

- ↑ 32,0 32,1 П. Вейнберг. А. Плещеев. Русский биографический словарь. www.rulex.ru. Дата обращения: 14 января 2025. Архивировано 13 декабря 2024 года.

- ↑ Зобнин Ю. В. Дмитрий Мережковский: жизнь и деяния. — М.: Молодая гвардия, 2008. — (Жизнь замечательных людей. Вып. 1291 (1091)). — ISBN 978-5-235-03072-5.

- ↑ А.Н. Плещеев. all-photo.ru. Дата обращения: 8 марта 2025. Архивировано 14 декабря 2024 года.

- ↑ Дом Лисицыных (левая часть). Дата обращения: 8 декабря 2024. Архивировано 30 июня 2024 года.

- ↑ Адресная книга города С-Петербурга на 1892 год. — С. 152.

- ↑ Алексей Николаевич Плещеев. Биограф (сайт) (2024). Дата обращения: 22 марта 2025.

- Знание.Вики:Cite web (не указан язык)

- Страницы, использующие волшебные ссылки ISBN

- Знание.Вики:Страницы с шаблоном ФИО без ссылок

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся 4 декабря

- Родившиеся в 1825 году

- Родившиеся в Костроме

- Умершие 8 октября

- Умершие в 1893 году

- Умершие в Париже

- Поэты по алфавиту

- Поэты Российской империи

- Поэты России XIX века

- Писатели по алфавиту

- Писатели Российской империи

- Писатели России по алфавиту

- Писатели России XIX века

- Публицисты по алфавиту

- Публицисты Российской империи

- Публицисты России

- Публицисты XIX века

- Переводчики по алфавиту

- Переводчики Российской империи

- Переводчики России

- Переводчики XIX века

- Переводчики прозы и драматургии на русский язык

- Переводчики поэзии на русский язык

- Переводчики с немецкого языка

- Переводчики с французского языка

- Переводчики с английского языка

- Переводчики с венгерского языка

- Литературные критики по алфавиту

- Литературные критики Российской империи

- Литературные критики России

- Литературные критики XIX века

- Петрашевцы

- Русские поэты

- Русские писатели по алфавиту

- Русские писатели XIX века

- Театральные критики России

- Плещеевы

- Похороненные в Новодевичьем монастыре

- Переводчики Тараса Шевченко