Баба-яга

| Баба-яга | |

|---|---|

Баба-яга | |

| Описание | Хозяйка леса, повелительница зверей и птиц, охранительница границ царства Смерти |

| Мифология | славянская |

| Местность | тридесятое царство за огненной рекой Смородиной |

| Брат | Ветер, Месяц, Солнце |

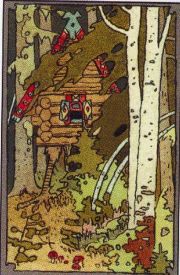

| Связанные понятия | избушка на курьих ножках |

| Атрибуты | ступа, пест, помело |

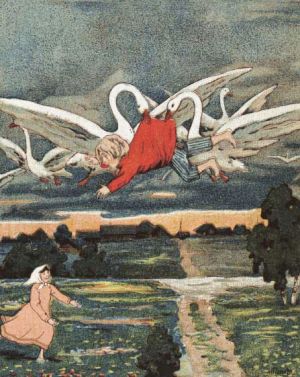

| Упоминания | сказки «Баба-Яга»; «Гуси-лебеди»; «Царевна-лягушка»; «Василиса Прекрасная»; «Марья Моревна»; «Иван-царевич и Серый волк»; «Летучий корабль»; «Пёрышко Финиста ясна сокола» |

Ба́ба-яга́ (рус. Яга, яга-баба, еги-баба, ягая, Ягишна, Ягабова, Егибоба; белор. Ба́ба-Яга́, Ба́ба-Юга́, Ягіня; болг. Ба́ба Я́га; укр. Баба-Язя, Язя, Язі-баба, Гадра; польск. jędza, babojędza; чеш. jezinka, Ježibaba «ведьма», «лесная баба»; в.-серб. Баба Јага; словен. jaga baba, ježi baba) — персонаж славянской мифологии и фольклора (особенно волшебной сказки) славянских народов[1].

Эта сказочная ведьма живёт в лесу в избушке на курьих ножках, летает в железной ступе (которую могут нести черти). Внешне напоминает полуистлевший труп (у неё костяная нога, а то и по всему телу выступают голые кости)[2]. Уродливая старуха, владеющая волшебными предметами и наделённая магической силой[3]. В ряде сказок уподобляется колдунье и чаще всего является отрицательным персонажем, но иногда выступает в качестве помощницы героя[4].

Образ Бабы-яги символизирует женскую мудрость, дикую и первобытную силу природы. В разных культурах можно видеть схожие символы, связанные с властью и тайными знаниями старых женщин. Например, кельтская Керидвен, ведьмы из скандинавских саг и японская Ямауба. В современном мире образ Бабы-яги претерпел изменения. Он сохраняется в фольклорных традициях, литературе и даже в современных художественных произведениях, включая театр и кино. Многие исследователи обращаются к нему, изучая архетипы ведьм и магических старух в контексте славянской мифологии[5].

Этимология и происхождение образа

Согласно «Этимологическому словарю» Макса Фасмера, слово «яга» восходит к славянским корням со значением «ужас», «гнев», «злость». Лингвист сближает это слово, кроме славянских языков, также с прибалтийскими, английским, исландским, отклоняя связь с тюркскими, индийским, албанским, латинским языками[6].

Этот корень нашёл отражение во многих современных славянских языках, где он приобрёл схожее значение. В сербохорватском языке слово jeзa означает «ужас», а в словенском языке jezа переводится как «гнев». В чешском языке существует слово jezinka, которое обозначает «лесную ведьму», тогда как в польском языке jędzа используется для обозначения «ведьмы». В русском языке также есть родственное этому корню слово — «язва», хотя его современное значение несколько отличается от первоначальных ассоциаций с ужасом и гневом[7].

По мнению историка Владимира Яковлевича Петрухина, слово «яга» связано с обозначением змей и прочих гадов. Другие исследователи также указывают на хтонические истоки этого образа. То есть получается, что «яга» — это не какое-то отдельное собственное имя, как кажется на первый взгляд, а всего лишь признак[8][9].

Первым известным письменным источником сведений о Бабе-яге стали записи Д. Флетчера «О государстве русском» 1591 года, точнее глава «О пермяках, самоедах и лопарях». Яга-баба там упоминается как кумир в виде ясновидящей старухи, дающей на вопросы жреца ответы о будущем[10].

Индоевропейские корни

Существует мнение, что образ Бабы-яги имеет глубокие корни, уходящие в далёкое прошлое, когда предки современных индоевропейцев ещё не были разделены на отдельные народы. Некоторые исследователи предполагают, что этот персонаж восходит к эпохе индоевропейской общности. Имя Бабы-яги созвучно со словом «йог», а её образ жизни, напоминающий отшельника, живущего вдали от людей и обладающего тайными знаниями, вызывает ассоциации с йогами, погружёнными в духовные практики[7].

Кроме того, существует гипотеза о связи имени Бабы-яги с именем древнего индийского бога смерти Ямы. Согласно этой версии, Баба-яга могла выполнять роль стража, охраняющего вход в загробный мир, подобно тому как Ямы управлял царством мёртвых в индийской мифологии[7].

Финно-угорские корни

Существует гипотеза, согласно которой образ Бабы-яги был заимствован из культуры финно-угорских народов. Эта теория предполагает, что древние обряды захоронения, характерные для данных народов, оказали значительное влияние на формирование данного фольклорного персонажа. В рамках этих обрядов кремированные останки умерших людей не просто предавались земле, но помещались в специальные небольшие деревянные домики, которые строились на возвышенностях и устанавливались на сваи. Эти так называемые «домики мёртвых» располагались глубоко в лесах, что со временем могло породить ассоциации с легендарной избушкой на курьих ножках, ставшей неотъемлемой частью русских народных сказок[7][11].

Помимо этого, существует мнение среди некоторых исследователей, что прототипом Бабы-яги могла стать женщина из народа саами, также известного под названием лопари. Саамские женщины славились своим искусством в области магии и колдовства, а их уединённый образ жизни вдали от больших населённых пунктов способствовал возникновению различных мифов и легенд, связанных с ними[7].

Тюркские корни

Некоторые исследователи считают, что образ Бабы-яги уходит своими корнями в тюркскую культуру. В частности, он может быть связан с выражением «Бабай-ага», что переводится как «великий господин» или «большой повелитель». Это слово появилось на Руси во времена монгольского нашествия и использовалось для обозначения ордынских баскаков — представителей власти Золотой Орды, которые собирали дань и захватывали пленников[7]. Александра Леонидовна Баркова, исследовательница фольклора и мифов, пишет[12]:

Аналогичная ситуация с самым ярким сказочным персонажем – Бабой-ягой. Имя она, вероятнее всего, получила от татарского «бабай ага» («великий господин») – им пугали детей, и в итоге «бабай» перешло в «бабу» и закрепилось за универсальным, общемировым образом лесной ведьмы.

Со временем этот устрашающий образ мог слиться с представлением о лесной ведьме, известной своими магическими способностями и связью с миром мёртвых. Возможно, черты Бабая-аги были перенесены на образ Бабы-яги, сделав её грозной фигурой, обладающей властью над живыми и мёртвыми[7].

В результате Баба-яга стала сложным и многогранным персонажем, сочетающим в себе различные культурные и мифологические традиции. Её образ до сих пор вызывает у людей одновременно интерес и страх, оставаясь одной из самых загадочных и значимых фигур русского фольклора[7][13].

Образы и внешний вид Бабы-яги

Баба-яга — повелитель и воительница

Дочь бога Вия и жена Велеса

В славянской мифологии неоязыческого толка Яга была дочерью могущественного правителя Срединного царства Нави — Вия. Данная точка зрения нашла широкое распространение в современной литературе и фольклоре, но в исторических источниках данный вопрос не нашёл своего подтверждения. В современных тестах указывается, что Яга обладала «пропуском» в верхнее царство и, несмотря на свой возраст, всегда выглядела молодо и ни в чём не уступала своей красоте сёстрам Ладе и Деване[14]. Яга считалась сильным воином, но принципиально избегала участия в войнах богов, считая их занятие недостойным для божеств. Её отец не мог устроить её свадьбу, так как одна из богинь Лунного пантеона наложила особое условие: она соглашалась выйти замуж лишь за того, кто сможет её победить[15].

Этот поединок выиграл мудрый бог-оборотень Велес, покровитель животных. Между Ягой и Велесом вспыхнули чувства, и вскоре они поженились. После этого Яга стала повелительницей Верхнего подземного царства, которое служило границей между мирами живых и мёртвых. По преданию, она была подругой богини смерти Марены[15].

Мать (жена, сестра) народа змеев

Некоторые исследователи выдвигают гипотезу о том, что имя «Яга» может быть связано с санскритским словом «ahi», что означает «змей». Это предположение указывает на возможную связь Бабы-яги с древними индоевропейскими мифами и символами. Змей в мифологии многих культур символизирует мудрость, перерождение и связь с потусторонним миром, что также характерно для образа Бабы-яги. В том, что Баба-яга изображена костеногой, исследователи видят её сходство со змеёй. В славянской мифологии, как и в мифологии других народов, прослеживается связь между хромоногостью сверхъестественных существ и змеёй. Например, в белорусском предании черти хромые, и имя главного чёрта «цмок» переводится как «змей»[16][17].

Воительница

В монографии «Исторические сведения о примечательных местах в Белоруссии с присовокуплением и других сведений к ней же относящихся», опубликованной в Санкт-Петербурге в 1855 году, Михаил Осипович Без-Корнилович исследует фигуру Бабы-яги в контексте древнеславянской мифологии. Автор обращает внимание на существование озера Волового, расположенного за рекой Полотой, где, согласно местным преданиям, находились святилища, посвящённые Перуну и Бабе-яге. Этот факт позволяет предположить, что Баба-яга занимала равнозначное положение с Перуном в религиозной системе славян и близких им народов, являясь объектом почитания наравне с главным божеством грозы и молний. Её роль как богини войны подчёркивает важность её культа, который сопоставим по значимости с культом Перуна — одного из центральных персонажей славянского пантеона[18].[19]

Баба-яга — богиня смерти

Смерть (богиня смерти)

Некоторые исследователи связывают происхождение образа Бабы-яги с древнеславянской богиней смерти, которая у ряда племён была тесно связана со змеями, символизирующими смерть[20]. Предполагается, что изначально Яга изображалась как существо с одной ногой, которая затем трансформировалась в костяную конечность. Этимология имени Яги восходит к общим арийским корням древних славян и происходит от древнеиндийского санскритского слова «ахи», что означает змею[21].

Исследование Натальи Романовны Гусевой «Арьи, славяне: соседство или родство» посвящено сравнению славянских и индоарийских религиозных и магических терминов. Результаты анализа показывают следующие параллели[21]:

- В восточнославянских языках термин «Яга» обозначает ведьму, жаждущую смерти своей жертвы и стремящуюся поглотить её. Она обитает в древнем погребальном сооружении, известном как домик на столбиках. В славянской традиции «Яга» представляет собой ведьму, часто стремящуюся к смерти своей жертвы, тогда как на санскрите этот термин означает просто «жертву».

- На санскрите слово «Яга» («Яджа») также означает жертву, а ступа является погребальным сооружением, гробницей. Эти данные подтверждают точку зрения В. Я. Проппа, согласно которой Яга олицетворяет мертвеца. Образ Яги похитительницы детей, путешествующей в ступе и похищающей детей, непосредственно связан с образом смерти. Яга символизирует саму смерть, забирающую души умерших в загробный мир. Если учесть ритуал инициации, можно сказать, что Яга выступает в роли духа-властелина иного мира, с которым сталкивается посвящённый (временно «мёртвый»): «В лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила Баба-яга; никого она к себе не подпускала и ела людей как цыплят» («Василиса Прекрасная»)[21].

Страж в мир мёртвых

В образе Бабы-яги, как считал Владимир Пропп, сочетаются черты распорядителя обряда и стража, охраняющего вход в царство мёртвых. В сказках Баба-яга обитает в избушке на курьих ножках, и происхождение этого необычного архитектурного решения имеет различные интерпретации. Некоторые исследователи полагают, что куриные ноги являются отголоском эпохи тотемизма, когда животным приписывались магические свойства. Другие же утверждают, что избушками на курьих ножках называли особые строения на сваях, где хоронили умерших финно-угорские народы[13].

Избушка Бабы-яги обычно расположена на опушке, то есть на границе двух миров. Её дверь обращена к лесу — миру мёртвых. Герой сказки не может самостоятельно пересечь невидимую границу, просто обойти избушку и войти с другой стороны, и должен произнести заклинание: «Избушка-избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!». Эта избушка выполняет функцию сторожевой заставы. Прежде чем герой сможет пройти за черту, он должен пройти через допрос и испытание, чтобы доказать свою пригодность к дальнейшему пути[13].

«Фу, фу, фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом не видано; нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится».

В некоторых сказках внешность Бабы-яги описывается в деталях: «Впереди голова, в одном углу нога, в другом другая», «На печке лежит Баба-яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос». Пропп пришёл к выводу, что Баба-яга напоминает собой труп, находящийся в тесном гробу или специальной клетушке, где хоронят или оставляют умирать. Отсюда в сказках появились и образ костяной ноги, и слепота старухи. А «русский дух в сказках» символизирует именно запах живого человека[13].

В мифологическом пространстве избушки Бабы-яги герой подвергается ряду обязательных ритуалов, которые необходимы для инициации перехода в сферу сверхъестественного. Процесс очищения через паровую баню символизирует подготовку к трансцендентному переходу, подобно омовению тела усопшего перед погребением. Питание и угощение, предлагаемые Бабой-Ягой, ассоциируются с обрядами поминовения, символизирующими окончательное расставание с прошлым состоянием бытия и начало нового этапа жизни. Ночная остановка в избе также имеет глубокий смысл, поскольку ночь традиционно воспринимается как время трансформации, сравнимое с процессом умирания и возрождения. Для обретения доступа к миру иррационального и сверхъестественной силы, необходимой для преодоления жизненных испытаний, герою необходимо пройти через ряд испытаний и трансформаций[22].

Баба-яга — берегиня

Соблазнительница

Образ Бабы-яги в русском фольклоре представляет собой многослойный и сложный феномен, и её роль в качестве соблазнительницы добавляет ещё один интересный аспект к этому персонажу. В сказках Баба-яга часто изображается как могущественная ведьма, использующая свою хитрость и обольщение, чтобы заманить «добрых молодцев» в свои сети. Этот сюжет может быть представлен как открыто, так и завуалированно, становясь испытанием для героев[16].

Баба-яга, соблазняя молодых мужчин, стремится «выпить» их молодость, тем самым продлевая свою бесконечную жизнь. Если молодец поддаётся её чарам, он остаётся у неё навсегда, быстро теряя силы и умирая. Этот мотив можно рассматривать как символический обряд инициации, где герой должен устоять перед соблазном для достижения своих целей. В некоторых историях Баба-яга похищает подростков, что также является отражением обряда перехода. Она может принимать облик красивой женщины, опаивать гостей зельями или устраивать сложные комбинации, например, похищая девушку и подстерегая её суженого[16].

Интересен также образ Яги-обольстительницы, живущей в деревне под видом «весёлой вдовы», принимающей у себя мужчин и окружённой мистикой и опасностью. К ней по ночам могут захаживать черти, добавляя ещё один уровень таинственности. Баба-яга как соблазнительница также выступает в роли сексуального коллекционера, превращая молодых людей в птиц, камни или лёд и украшая ими своё жилище. Это подчёркивает её богатый опыт и стремление сохранить его в форме рассказов и воспоминаний[16].

В славянских свадебных обрядах ступа и пест выступали в качестве символов, олицетворяющих женское и мужское начала. Ступа ассоциировалась с маткой, а пест — с пенисом. Эти образы часто использовались в ритуалах и обрядах. На русском лубке XVIII века можно увидеть изображение Бабы Яги, которая восседает на свинье и сражается с Крокодилом, символизирующим Петра Великого в представлении староверов. В одной руке она держит поводья, олицетворяющие мужское начало, а в другой — прялку, символизирующую женское начало[23][24].

Символ плодородия и благополучия

Образ Бабы-яги как символа плодородия и благополучия в северо-псковской традиции тесно связан с обрядами жатвы и свадебной символикой. Баба-яга, или Пожиналка, символизирует поле и урожай, являясь хозяйкой нивы. В этих обрядах коса из ржаной соломы играет важную роль, олицетворяя природную силу. Её плетение и завязывание символизирует сбор и концентрацию этой силы. Во время жатвенных обрядов жницы, завершив работу, совершают ритуальную круговую пляску посолонь, что означает движение вслед за солнцем, и поют песню, в которой сватают Пожиналку. В песне упоминается Дед, символизирующий покровителя человеческого рода и хозяина хлебной силы. Дед сватается к Бабе-яге, а жницы выступают в роли свах[25].

После завершения жатвы мифологическое существо, символизирующее поле и урожай, прогоняют в лес. Это действие символизирует окончание цикла и начало нового. Таким образом, Баба-яга, появившаяся на поле во время жатвы, после завершения обрядов покидает его, возвращаясь в свою лесную стихию. Трактовка сюжета песни, предложенная Галиной Владимировной Лобковой, подчеркивает связь Бабы-яги с природной и аграрной символикой. Она указывает на то, что образ хозяйки нивы генетически восходит к доземледельческим временам, когда лесные хозяйки играли важную роль в мифологии. Баба-яга появляется на поле в момент жатвы, символизируя плодородие и благополучие, и уходит после завершения обрядов, знаменуя окончание цикла и подготовку к новому урожаю[25].

Берегиня

Берегини — божества, которые охраняли границы между миром живых и миром мертвых, а также считались покровителем определённых местностей, таких как реки, озёра и леса. Берегиня в представлении древних славян была защитником и хранительницей природных пространств. Она следила за тем, чтобы порядок в природе сохранялся, помогая людям находить путь в сложных ситуациях и защищая их от различных бедствий. Берегиня могла выступать в роли наставницы, обладающей глубокими знаниями о мире и его законах. Также её могли считать прародительницей некоторых народов или племен, связывая с идеей плодородия и продолжения рода[26].

Самой древней и заботливой берегиней у славян-русичей считалась Баба-яга, или Яша. Её имя, произносимое мягко, со временем приобрело более грубое звучание под влиянием финского выговора и стало известно как «Яга». «Яша» ассоциировалось с Ящуром, прародителем всего живого, от которого происходит близкое нам слово «пращур». Баба-яга, или Яша, занимала важное место в славянской мифологии как добрая хранительница очага, рода и детей. Она защищала домашний очаг, символизировавший центр дома и источник уюта, заботилась о продолжении рода, поддерживая связь между поколениями, и оберегала детей, предоставляя им свою мудрость и защиту. В её образе также присутствовала роль наставницы, которая ставила перед героями испытания, способствующие их духовному и физическому росту. Через её имя и связь с Ящуром отражается трансформация и развитие, символизирующие глубокие корни и природную связь с предками. Таким образом, Баба-яга, или Яша, была берегиней, олицетворявшей защиту, мудрость и заботу о будущих поколениях[27].

Покровительница детей

В сказках Баба-яга предстаёт перед нами в образе старой и неприглядной женщины. Однако в древности она была представлена в совершенно ином свете — как Йогиня Матушка, покровительница не только сирот, но и всех детей. Йогиня Матушка летала по небу на своей небесной колеснице, отыскивая тех, кому требовалась помощь. Её узнавали по золотым сапожкам, она всегда улыбалась и была добра и приветлива. Её дом находился у подножия Алтайских гор, у истока реки Иртыш (Ирий Тишайший), где она проводила обряды с лопатой и печью. Спящих детей облачали в белые одежды и клали на расписную лопату, после чего отправляли в печь. Это был обряд Огня, который помогал детям в будущем[28].

С приходом христианства и запретом язычества образ Йогини Матушки претерпел изменения. Раньше её почитали и уважали, а теперь она превратилась в уродливую и злую старуху с дурным характером. Ей приписывали отрицательные черты: она была людоедкой, похитительницей детей и воительницей, безжалостно убивавшей своих жертв. Эти изменения произошли из-за перехода от матриархата к патриархату и стремления новой религии подавить древние языческие традиции[28].

Старейшина

В русском фольклоре Баба-яга, как старейшина, олицетворяет собой мудрость, опыт и глубокие познания, накопленные за долгие годы. Её образ служит напоминанием о значимости зрелого возраста и роли старших в традиционном обществе. Баба-яга выступает в роли наставника, обладающего не только обширными знаниями, но и способностью оценить готовность героя к испытаниям. Она предлагает ему сложные задачи, проверяя его решимость и готовность к преодолению трудностей. В процессе взаимодействия с Бабой-Ягой герой учится доверять себе, преодолевать препятствия и находить внутренние силы. Таким образом, она становится проводником, помогающим герою вырасти духовно и морально, указывая путь к развитию и достижению целей[29][30].

Однако с приходом христианства и постепенным вытеснением языческих верований, образы многих мифологических существ начали изменяться. То, что раньше было связано с природной силой и защитой, стало ассоциироваться с чем-то опасным и злым. Так произошло и с Бабой-ягой. Её изначальные положительные качества были забыты, а акцент сместился на её устрашающий внешний вид и зловещие поступки. Таким образом, переход от древнего образа берегини до современной Бабы-яги отражает изменение мировоззрения народа и культурную трансформацию, происходившую на протяжении веков. Этот процесс характерен для многих мифологий, где старые боги и духи постепенно теряют свои первоначальные значения и становятся символами зла и опасности[26].

При этом можно отметить, что в языковой культуре иногда проявляется изначальное значение Бабы-яги. Так Олеся Яжук обращает внимание читателя[31]:

Владимир Даль (1801–1872), хоть и пишет о Бабе-яге как о главной ведьме, при этом называет ее «большухой». Это слово было привычно деревенским людям. Большуха, старшая в семье женщина, вела домашнее хозяйство: готовила еду на всех, отвечала за хлеб и печь, пошив и починку одежды, учила девочек всей работе. Ей подчинялись все женщины, девочки и молодые неженатые мужчины семьи. Что еще важнее, именно она управляла духовной жизнью семьи. Большуха знала все связанные с этой сферой порядки и правила, соблюдала их сама и внедряла в быт. Она несла ответственность за подготовку к праздникам (общим или семейным) и за то, чтобы все в них шло правильно.

Баба-яга как жрица

Жрица Богини Великой Матери

В контексте фольклорно-мифологических представлений, отражённых в сказке «Василиса Прекрасная», образ Бабы-яги выступает в качестве ключевого элемента, играющего роль проводника и инициатора духовного развития главной героини. Она представляет собой пограничное существо, стоящее на границе между миром живых и царством мёртвых, и в то же время является жрицей Богини Великой Матери. Баба-яга организует серию испытаний, которые направлены на проверку готовности Василисы к принятию новой идентичности и достижению внутреннего роста. Через взаимодействие с Бабой-Ягой Василиса приобретает гностические навыки и эзотерические знания, необходимые для её превращения в могущественную колдунью. Жрица руководит Василисой на различных этапах трансформационного процесса, который включает освобождение от прежних эмоциональных связей, развитие внутренних ресурсов и осмысление новой роли[32].

В результате этих преобразований Василиса становится существом, гармонично существующим в обоих мирах реальности, способным управлять своей судьбой. Баба-яга выступает в роли архетипической верховной жрицы древнего матриархального культа, которая ведёт Василису через сакральные ритуалы и инициации, помогая ей интегрироваться в мистическое сообщество и стать его полноправным членом[32].

Жрица, инициирующая юношей

Инициация представляет собой процесс перехода от одного статуса к другому, часто от детства к взрослой жизни, и в этом ритуале ключевую роль играет Баба-яга. Она выступает в роли испытателя, проверяющего мужество и решимость юноши. Избушка Бабы-яги на курьих ножках, окружённая черепами и костями, символизирует вход в мир неизвестного и опасного. Юноша должен преодолеть свой страх и войти в это пространство, чтобы доказать свою готовность к взрослой жизни. Баба-яга часто даёт юноше различные задания, которые он должен выполнить. Эти задания могут быть физическими, интеллектуальными или магическими, и их выполнение символизирует приобретение новых навыков и знаний, необходимых для взрослой жизни[33]. Так описана идея инициации в книге историка и культуролога Олеси Яжук «Веретено Бабы Яги»[31]:

... в архаическом понимании только женщина способна давать жизнь, и без разницы, что под этим понимают: непосредственно роды или «рождение» взрослого человека в социальном плане. В старинные времена подростков любого пола в люди посвящала исключительно женщина. И ее «должность» называлась Баба Яга.

В некоторых версиях сказок Баба-яга может передать юноше важные знания или мудрость, которые помогут ему в будущем. Это может быть в виде магических предметов, советов или просто понимания важных жизненных уроков. В некоторых сказках юноша должен пройти через символическую смерть и возрождение, чтобы завершить инициацию. Это может включать в себя погружение в печь или другой опасный ритуал, после которого юноша возрождается обновлённым и готовым к новой жизни. После успешного выполнения всех испытаний и заданий юноша возвращается в свою общину, где его признают взрослым и полноправным членом общества. Этот момент символизирует завершение инициации и начало новой жизни[33].

Жрица дарительница

В древности жрицы были женщинами, обладавшими особыми знаниями и выполнявшими важные социальные функции. Одной из таких функций было проведение обрядов инициации — перехода юношей и девушек во взрослую жизнь. Это был значимый этап в жизни молодых людей, и жрицы играли ключевую роль в этом процессе[29][34].

Как дарительница, Баба-яга предоставляет героям необходимые средства для достижения их целей. Часто она даёт героям волшебные предметы или советы, которые помогают им преодолеть трудности и достичь успеха в своих приключениях. Этот аспект её роли показывает её благосклонное отношение к героям, несмотря на её пугающий внешний вид и мрачное жилище[29].

Баба-яга также выступает как жрица повелительница зверей. В сказках часто упоминается, что она владеет различными животными, такими как птицы и медведи, и может управлять ими по своему усмотрению. Эта способность делает её ещё более могущественной фигурой в мире сказок, поскольку она контролирует силы природы и использует их в своих целях[29].

По оценкам фольклористов, Баба-яга чаще встречается как положительный персонаж в русских сказках, который помогает и направляет главного героя, защищает его от бед и даже спасает[29].

Образ у других народов

Образ Бабы-яги представляет собой один из наиболее ярких и узнаваемых персонажей славянской мифологии. Этот образ уходит своими корнями в глубокую древность и занимает важное место в фольклоре и мифологических традициях славян. Исследователи отмечают удивительное количество параллелей между Бабой-ягой и аналогичными образами из других культур по всему миру. Так, в германской мифологии можно найти схожие фигуры, такие как Гольда, властительница подземного мира мёртвых, и Перхта, богиня плодородия и ткачества. Обе эти богини, как и Баба-яга, имеют одну ногу, которая является либо хромой, либо деформированной. Ещё одной интересной параллелью выступает богиня Штампа, чьё имя означает «топтать», «давить» или «сильно наступать». Это название вызывает ассоциации со словом «ступа», которое связано с образом Бабы-яги, живущей в избушке на курьих ножках[26].

Кроме того, существуют и другие персонажи, которые напоминают Бабу-ягу. В балтийском фольклоре есть ведьма Рагана, а в баскских легендах — богиня Мари, хранительница священной горы Амбото. Также стоит упомянуть кельтскую богиню Бригиту, покровительницу ремёсел и целительства[26].

Исследователи также замечают определённые сходства между Бабой-ягой и героями античных мифов. Подобно греческому Харону, который перевозит души умерших через реку Стикс, Баба-яга сторожит путь в загробный мир. Более того, она иногда похищает детей, что напоминает действия нимфы Калипсо из поэмы Гомера, которая держала Одиссея в плену на своём острове целых семь лет[26].

Эти многочисленные примеры демонстрируют, насколько универсальны некоторые архетипические образы в мировых мифологиях. Фигуры, похожие на Бабу-ягу, встречаются во многих культурах, отражая общие для всего человечества идеи о мире и его скрытых тайнах[26].

Трансформация образа Бабы-яги

Изменение мифологического архетипа

Образ Бабы-яги в русском фольклоре представляет собой многогранное и сложное явление, отражающее как древние мифологические представления, так и более поздние культурные и религиозные изменения. Рассмотрим, как этот образ развивался и воспринимался в различных культурных контекстах. Первозданный мифический облик Бабы-яги не воспринимается как нечто устрашающее или злое. Скорее, она предстаёт как справедливая и ревнивая хранительница сил природы. Образ лесной Яги-колдуньи восходит к древнейшим представлениям о Великой Матери мира — хозяйке зверей, прародительнице всего живого, ведающей судьбами людей и наделяющей шаманов их сверхъестественной силой. В этом контексте Баба-яга была могущественной богиней царства мёртвых, хранительницей ключей от солнца, повелительницей ветров, грома и молнии. Она символизировала связь с природными силами и предками, занимая важное место в древних религиозных и культурных традициях[35].

С приходом христианства и запрещением язычества, а также переходом от матриархата к патриархату, образ Бабы-яги претерпел значительные изменения. Из почитаемого существа она превратилась в уродливую и злобную старуху с «дурным» характером. Ей приписывались отрицательные черты людоедки, похитительницы детей, злой воительницы, беспощадной к своим жертвам[35].

Культурные и социальные изменения образа

Существует и иная точка зрения, согласно которой трансформация образа Бабы-яги в мифах и сказках связана с изменением социального строя. Этот образ отражает глубинные культурные и социальные трансформации, происходившие в древности. В доземледельческий период лес был основным источником пищи и материалов, и люди жили в гармонии с природой. В этих условиях Баба-яга могла восприниматься как мать-покровительница, хозяйка зверей и символ мудрости и магии. Однако с переходом к земледелию и изменением социальной структуры её образ начал трансформироваться[17].

С появлением земледелия люди стали осваивать открытые пространства, что привело к изменению их отношения к лесу и его обитателям. Лес перестал быть домом и источником средств существования, и все персонажи прежней лесной религии стали восприниматься как нечисть[36]. Великий маг и шаман племени превратился в злого колдуна, а мать-покровительница и хозяйка зверей — в зловредную ведьму, затаскивающую в своё логово детей с целью их съедения. Персонажи прежней лесной религии, такие как шаманы и маги, стали восприниматься как злые колдуны и ведьмы, поскольку их роль и функции в новом обществе изменились[17].

Трансформация образа Бабы-яги и других персонажей лесной религии отражает глубокие культурные и социальные изменения, происходившие в древности. Это свидетельствует о том, как мифы и сказки могут отражать реальные исторические процессы и изменения в сознании людей. Несмотря на эти изменения, Баба-яга сохранила за собой многие права и обязанности высшего божества, что определило её двойственную природу в русских народных сказках. Отныне «душевные метания» между добром и злом будут преследовать не только Бабу-ягу, но и её помощников: Гусей-Лебедей, Кота Баюна, Лешего и других[35].

Атрибуты

Костяная нога

Баба-яга традиционно воспринимается как стражница границы между мирами живых и мёртвых[16]. Её костяная нога символизирует связь с миром умерших, ведь кость считается частью, остающейся после ухода плоти. Таким образом, она олицетворяет собой переходный элемент между жизнью и смертью, принадлежащий одновременно обоим мирам[13][37].

Одноногость Бабы-яги могла быть связана с древними представлениями о змеях и драконах. Эти существа часто изображаются как хтонические силы, обитающие под землёй, в мире мёртвых. Их извивающаяся форма и отсутствие конечностей могли послужить основой для создания образа одноногих существ, таких как Баба-яга[16][37].

Избушка на курьих ножках

Избушка на куриных ножках — жилище (изба) Бабы-яги в русских волшебных сказках. Форма избы, поднятой над землёй, характерна для традиций погребения славян-язычников. Останки покойного сжигали и вместе с вещами, которые могли бы ему сослужить в загробной жизни, помещали в деревянное строение, так называемый «мёртвый дом». Их располагали в отдалении от жилых домов. В древнеславянском фольклоре такие избушки расценивали как границу между миром живых и миром мёртвых. Есть мнение, что образ Бабы-яги — собирательный: она олицетворяет одновременно усопшего предка и жрицу, которая занимается организацией погребального обряда[11].

Железные зубы

Одним из примечательных элементов образа Бабы-яги является использование в её описании такого материала, как железо. В некоторых сказаниях упоминаются её железные зубы. В древнеславянской мифологии железо имело особое значение и рассматривалось как мощный защитный и очищающий элемент. Этот металл служил главным оружием против нечисти наряду с серебром. Железо служило защитой от злых духов и нечистой силы[37].

Его прочность и устойчивость к разрушению делали его символом защиты и очищения. В контексте образа Бабы-яги железные зубы подчёркивают её особый статус и силу. Это указывает на то, что она не принадлежит к миру мёртвых или нечисти, а скорее, является могущественным существом, способным контролировать силы природы и судьбы и управлять ими[38].

Ступа и помело

Ступа и помело — традиционные атрибуты Бабы-яги, знакового персонажа славянской мифологии, известного своей мистической силой и связью с потусторонним миром. Баба-яга, летая в ступе и разгоняя ветер помелом, символизирует границу между миром живых и миром духов. В некоторых источниках говорится, что ступа передвигалась по земле, и поэтому заметание следов было вполне логичным. Например, в поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила».[39]:

Эти атрибуты Бабы-яги не только подчёркивают её магическую силу, но и выражают древние представления славян о переходе между жизнью и смертью, а также о женской власти и тайных знаниях[40].

Славянские погребальные обряды имеют богатую историю и разнообразие. Кроме уже упомянутых захоронений в деревянных срубах, с X века славяне начали заворачивать умерших в бересту. Этот обряд символизировал возвращение тела к природе и использование природных материалов для погребения. Примерно с XII века славяне стали хоронить покойников в долбленых дубовых колодах — ступах. Эти гробы-ступы просуществовали до начала XVIII века. В 1703 году Пётр I издал указ, запрещающий под страхом смертной казни рубить дубовый лес, что положило конец этой традиции. Выражение «дуба дать» или «дать дуба раньше срока», то есть умереть, сохранилось до наших дней и отражает эту древнюю практику[35].

Дубовые ступы, как и избушка Бабы-яги, символизируют защиту и укрытие. Дуб в славянской мифологии считается священным деревом, символизирующим силу, долговечность и связь с предками. Использование дуба для погребальных обрядов подчеркивает важность этого дерева в культурных и религиозных традициях славян[35]. Образ Бабы-яги и её связь с древними погребальными обрядами славян подчеркивают её роль как хранительницы тайн и знаний о мире за пределами человеческого понимания[41].

Помело, или метла, имело практическое значение, но в мифологии приобрело значение инструмента очищения или контроля за границей между мирами. Эта граница, по представлениям древних славян, символизировалась угощениями, оставляемыми для духов, чтобы они не вторгались в мир живых. Использование помела Бабой-ягой в сказках не только очищает путь, но и стирает её следы, делая её образ таинственным и недоступным для обычных людей[40].

Веретено

В различных культурных традициях важную роль играют мифологические образы, связанные с прядением и ткачеством. Они символизируют идею созидания и контроля над судьбой. Особенно ярко эта концепция раскрывается в образе Бабы-яги — архетипичной мифической пряхи[42]. Процесс прядения и ткачества традиционно ассоциируется с концепцией предопределенности и судьбы. Во многих культурах существует убеждение, что божественные силы или духи управляют человеческими жизнями, создавая нити, которые формируют судьбу каждого из нас. У славян этот мотив ярко выражен в образе богини Макоши, известной как «Мать жребия». Подобно древнегреческим мойрам или скандинавским норнам, Макошь плетёт нити человеческих судеб, предопределяя жизненные пути[43][44].

Прядение и ткачество в мифологическом контексте представляют собой не просто ремесленные практики, но акты магии и манипуляции реальностью. Баба-яга, как представитель Иного мира, обладает способностью одушевления тканого или вышитого полотна, обеспечивая гармонию между различными уровнями существования. Это подчёркивает её роль медиатора между мирами и её значительное влияние на земное бытие[43].

Волшебные помощники Бабы-яги

Питомцы Бабы-яги представляют собой существа, наделённые мистической сущностью и глубокой символикой в контексте славянского фольклора и мифологических традиций. Эти создания занимают центральное место в культурном наследии, воплощая архетипические образы, связанные с колдовскими практиками и взаимодействием с иными мирами[45].

Кот Баюн — персонаж славянских волшебных сказок, обладающий волшебным голосом. Основная функция Баюна заключается в помощи Бабе-яге в привлечении и усмирении потенциальных жертв. Помимо этого, он исполняет роль стража, оберегающего жилище хозяйки от нежелательных визитёров[46].

Гуси-лебеди в славянской мифологии олицетворяют переход между мирами живых и мёртвых. Они выступают в роли посредников, транспортирующих души умерших в иной мир. В некоторых сказаниях эти птицы похищают детей, перенося их в иные миры[45].

Чёрный пёс

Этот пёс, отличающийся небольшими размерами, развитой мускулатурой и плотной чёрной шерстью, является верным стражем Бабы-яги. Его глаза излучают красноватый свет, а зубы отличаются особой остротой. Он известен своей неусыпчивостью и постоянной бдительностью, обеспечивая охрану территории Бабы-яги. В древнеславянских представлениях чёрные собаки рассматривались как проводники душ умерших в загробный мир. Они обладали способностью видеть духов и сопровождать души до их конечного пункта назначения. Считалось, что такие собаки могут распознавать присутствие потусторонних сил и предупреждать о приближении опасности. Основной задачей пса является защита владений Бабы-яги. Он предотвращает проникновение посторонних лиц и готов сражаться до конца ради защиты своего хозяина[45].

Чёрный ворон

Ворон, выделяющийся своими блестящими чёрными перьями и острыми когтями, является одним из самых необычных питомцев Бабы-яги. Он обладает развитым интеллектом и способностью к речи, что делает его уникальным среди прочих животных. В германо-скандинавской мифологической традиции вороны Хугин и Мунин служили посланцами бога Одина, сообщая ему о событиях во всех уголках мира. В русском фольклоре ворон также ассоциировался с тьмой, смертью и магическими искусствами. Роль ворона состоит в предоставлении информации Бабе-яге. Он указывает ей местоположение необходимых артефактов, трав и других ресурсов, а также предупреждает о возможных угрозах. В отдельных случаях ворон может делиться своими знаниями с людьми, если сочтёт их достойными этой привилегии[45].

Филин (сова)

Филин, как ночное существо, часто сопровождает Бабу-ягу, подчёркивая её связь с потусторонним миром и тёмными силами. В контексте Бабы-яги филин символизирует мудрость и тайное знание. Благодаря своему ночному образу жизни и острым чувствам, филин воспринимается как существо, обладающее тайным знанием. В мифах и сказках филин часто выступает как советник или помощник Бабы-яги, предоставляя ей информацию, которая недоступна обычным людям[47].

Филин также ассоциируется с потусторонним миром. В славянской традиции считалось, что духи могут принимать облик филина, что делает его ещё более мистическим и загадочным. Баба-яга, как ведьма, имеет тесную связь с этим миром, и филин становится её верным спутником[47].

Светящиеся черепа

Светящиеся черепа — один из самых знаковых и мистических атрибутов, окружавших Бабу-ягу, загадочную колдунью славянских легенд и фольклора. Черепа, которые можно было увидеть у входа в избушку Бабы-яги, носили многослойный смысл и служили защитой её владений. Поставленные на высокие колья, они отпугивали любопытных гостей и освещали путь к избушке. В этих черепах, по преданиям, была заключена магическая сила, которая охраняла территорию и могла отражать злые намерения[48].

Светящиеся черепа, сопровождающие Бабу-ягу, символизируют одновременно и смерть, и скрытую мудрость. Черепа традиционно ассоциировались с потусторонним миром, а их свечение добавляло им мистический оттенок[45]. Считалось, что светящиеся черепа Бабы-яги способны открывать тайны, доступные лишь избранным, кто готов пройти испытания и постичь тайные знания древности. Эта символика выделяет Бабу-ягу как проводницу мудрости, скрытой от простых смертных[48].

Образ Бабы-яги и её светящихся черепов оказал огромное влияние на народные предания, изобразительное искусство и литературу. Этот зловещий символизм продолжает находить отражение в современной культуре, от картин до фильмов и компьютерных игр. Светящиеся черепа стали популярным атрибутом, олицетворяющим темные силы и древние тайны, что делает их узнаваемыми в самых разных жанрах[48].

Печь и лопата

Печь как неотъемлемый атрибут Бабы-яги в фольклоре и обрядах русского народа представляет собой многогранный и символичный элемент. Она выступает не только как бытовой предмет, но и как священный объект, тесно связанный с мифологическими представлениями о жизни, смерти и возрождении[49].

В русской культуре печь воспринималась как символ женского лона. В сказках часто встречается сюжет о рождении младенца из печи, который растёт не по дням, а по часам, символизируя переродившегося предка. Связь между смертью и рождением проходит через печь, где, согласно представлениям, жили мёртвые и откуда исходил запах свежего хлеба, символизирующий жизнь. Печь была моделью пещеры, а позднее — центром дома и мира, в центре которой горел огонь, объединяющий все уровни бытия. Выражение «плясать от печки» означало начинать ритуальный танец от центра мира. В архаичные времена под печью хоронили пепел (кости) умерших в урнах, замуровывая их в нижней части печи. До XIX века в некоторых губерниях под печью, в голбце, «хоронили» выкидыши и послед[49].

Антропоморфизация печи свидетельствует о её отождествлении со вселенной, где труба — это верхний мир, тело печи — средний мир людей, а голбец выступает как нижний мир и оформляется как могила. Печь в русских сказках и обрядах является центральным элементом, объединяющим жизнь, смерть и возрождение. Она выступает как основной фетиш, символизирующий плодородие, благополучие и связь с предками[49].

Сказки о Бабе-яге представляет собой сложное и многогранное произведение, в котором переплетаются элементы древних ритуалов и верований. Эти элементы могли быть искажены или переосмыслены под влиянием времени и новых религиозных и культурных течений. Одним из таких ритуалов является перепекание ребёнка. В древности, если младенец рождался недоношенным, его сажали на хлебную лопату и трижды всовывали в тёплую печь. Этот ритуал символизировал женское лоно и считался способом «допекания» ребёнка, чтобы он стал сильнее и жизнеспособнее[35].

Также этот ритуал применялся для лечения детей постарше: их сажали на лопату и подводили к горящей печи, чтобы болезни «сгорели» и вышли через трубу, а ребёнок стал здоровым. Этот ритуал выполняла деревенская знахарка, что подтверждает версию о Бабе-яге как о ведунье и знахарке[35].

Образ в искусстве

К образу Бабы-яги в своём творчестве неоднократно обращались русские писатели и поэты А. С. Пушкин, В. А. Жуковский («Сказка об Иване-царевиче и Сером Волке»), Н. А. Некрасов («Баба-яга, костяная нога»), А. Н. Толстой, В. И. Нарбут и др. Живописные интерпретации её образа получили широкое распространение среди художников Серебряного века: Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Александра Бенуа, Елены Поленовой, Ивана Малютина и др. Также переосмыслениями и авторскими интерпретациями образа занимались многие современные авторы, не только российские, но и зарубежные[50].

Памятники и праздник

В 2018 году памятники Бабе-яге был установлены в Челябинске (возле Театра кукол) и в Дубае. Также памятники установлены в Тюмени и Екатеринбурге[51]. В 2019 году был установлен памятник в Лондоне[52].

В 2004 году село Кукобой Ярославской области официально признали место рождения Бабы-яги. С тех пор каждую последнюю субботу июня здесь отмечают её день рождения[53][54].

В музыке

Образу Бабы-яги посвящена девятая пьеса «Избушка на курьих ножках (Баба-яга)» сюиты Модеста Мусоргского «Картинки с выставки — воспоминание о Викторе Гартмане» (1874 год), созданной в память о друге композитора, художнике и архитекторе. Широко известна также современная интерпретация этой сюиты — «Pictures at an Exhibition», созданная английской прогрессив-рок-группой Emerson, Lake & Palmer в 1971 году, где музыкальные пьесы Мусоргского чередуются с оригинальными композициями английских рок-музыкантов: «The Hut of Baba Yaga» (Мусоргский); «The Curse of Baba Yaga» (Эмерсон, Лейк, Палмер). Бабе-яге посвящена симфоническая поэма одноимённого названия композитора Анатолия Лядова, соч. 56, 1891—1904 года. В сборнике музыкальных пьес для фортепиано Петра Ильича Чайковского «Детский альбом» 1878 года также есть пьеса «Баба-яга»[41]. Песню «Baba Yaga» исполняет екатеринбургская дэткор-группа Slaughter to Prevail.

На экране

Яркий образ Бабы-яги в ряде советских фильмов создал актёр Георгий Милляр («Василиса Прекрасная» (1939), «Морозко» (1964), «Огонь, вода и… медные трубы» (1967), «Золотые рога» (1972). Получив от режиссёра Александра Роу предложение сыграть Бабу-ягу в «Золотых рогах», Георгий Милляр, отказавшись от предложения, устроил скандал, заявив, что более не в силах «изобретать» Бабу-ягу. Однако, когда ему предложили сыграть эту ведьму, представив её как женщину, переживающую двухсотлетний климакс, актёр с радостью согласился на эту идею[55].

Фильмы с Бабой-ягой

- «Василиса Прекрасная» (1939), режиссёр Александр Роу, в роли Георгий Милляр

- «Морозко» (1964), режиссёр Александр Роу, в роли Георгий Милляр

- «Огонь, вода и медные трубы»(1967), режиссёр Александр Роу, в роли Георгий Милляр

- «В тринадцатом часу ночи» (1969), режиссёр Лариса Шепитько, в роли Зиновий Гердт

- «Весёлое волшебство» (1969), режиссёр Борис Рыцарев, в роли Валентина Сперантова

- «Лада из страны берендеев» (1971), режиссёр Анатолий Буковский, в роли Майя Булгакова

- «Золотые рога» (1972), режиссёр Александр Роу, в роли Георгий Милляр

- «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975), режиссёры Игорь Усов и Геннадий Казанский, в роли Валентина Кособуцкая

- «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977), режиссёр Надежда Кошеверова, в роли Мария Барабанова

- «Там, на неведомых дорожках» (1982), режиссёр Михаил Юзовский, в роли Татьяна Пельтцер

- «После дождичка, в четверг» (1984), режиссёр Михаил Юзовский, в роли Татьяна Пельтцер

- «Маленькая Баба-Яга» (1986), режиссёры Анатолий Равикович и Анатолий Слясский, в роли Ирина Мазуркевич

- «Лиловый шар» (1987), режиссёр Павел Арсенов, в роли Светлана Харитонова, из цикла «Приключения Алисы» Кира Булычева

- «Остров Ржавого генерала» (1988), режиссёр Валентин Ховенко, в роли Александр Леньков, из цикла «Приключения Алисы» Кира Булычева

- «Сказ про Федота-стрельца» (2001), режиссёр Сергей Овчаров, в роли Ольга Волкова

- «За тридевять земель» (2003), режиссёр Юрий Попович, в роли Валентина Талызина, мини-сериал

- «Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого государства» (2004), режиссёр Валерий Ткачёв, в роли Мария Машкова

- «Новая старая сказка» (2007), режиссёр Наталья Калашникова, в роли Елена Санаева

- «Книга мастеров» (2009), режиссёр Вадим Соколовский, в роли Лия Ахеджакова

- «Реальная сказка» (2011), режиссёр Андрей Мармонтов, в роли Людмила Полякова

- «Солдатские сказки Саши Чёрного» (2011), режиссёр Дмитрий Фёдоров, в роли Наталья Платонова, сериал

- «Казачья сказка» (2013), режиссёр Ирена Грегор, в роли Игорь Касилов, по книге Андрея Белянина

- «Три богатыря. Новогодняя сказка» (2013), режиссёр Александр Игудин, в роли Андрей Данилко

- «Последний богатырь» (2017), режиссёр Дмитрий Дьяченко, в роли Елена Яковлева, Светлана Колпакова (омолодившая Баба-Яга)

- «Яга. Кошмар Тёмного леса» (2020), режиссёр Святослав Подгаевский, в роли Светлана Устинова, ужасы

- «Последний богатырь: Корень зла» (2021), режиссёр Дмитрий Дьяченко, в роли Елена Яковлева

- «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021), режиссёр Дмитрий Дьяченко, в роли Елена Яковлева

- «Волшебный участок» (2023), режиссёр Степан Гордеев, в роли Татьяна Догилева, сериал

- «Баба-Яга спасает мир» (2023), режиссёр Карен Захаров, в роли Людмила Артемьева

- «Сергий против нечисти. Яга» (2024), режиссёры Андрей Волгин и Максим Кондратенко, в роли Елена Подкаминская (Яга молодая), Марина Дианова (Яга старая), сериал

- «Летучий корабль» (2024), режиссёр Илья Учитель, в ролях Данила Козловский

- «Домовёнок Кузя» (2024), режиссёр Виктор Лакисов, в роли Алика Смехова

- «Последний богатырь. Наследие» (2024), режиссёр Антон Маслов, в ролях Елена Яковлева, Юлия Пересильд, сериал

- «Финист. Первый богатырь» (2024), режиссёр Дмитрий Дьяченко, в роли Юлия Пересильд

Мультфильмы с Бабой-ягой

- «Ивашко и Баба-Яга» (1938), режиссёры Зинаида и Валентина Брумберг, озвучил Осип Абдулов

- «Гуси-лебеди» (1949), режиссёры Иван Иванов-Вано и Александра Снежно-Блоцкая, озвучила Вера Орлова

- «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (1953), режиссёр Ольга Ходатаева, озвучил Сергей Розенблюм

- «Царевна-Лягушка» (1954), режиссёр Михаил Цехановский, озвучил Георгий Милляр

- «Конец Чёрной топи» (1960), режиссёр Владимир Дегтярёв, озвучила Ирина Мазинг

- «Про злую мачеху» (1966), режиссёры Зинаида и Валентина Брумберг, озвучила Елена Понсова

- «Самый главный» (1970), режиссёр Витольд Бордзиловский, озвучила Зинаида Нарышкина

- «Сказка сказывается» (1970), режиссёр Иван Аксенчук, озвучила Клара Румянова

- «Царевна-лягушка» (1971), режиссёр Юрий Елисеев, озвучила Зинаида Нарышкина, кукольный

- «Жихарка» (1977), режиссёр Наталия Голованова, озвучил Василий Ливанов

- «Василиса Прекрасная» (1977), режиссёр Владимир Пекарь, озвучила Анастасия Георгиевская

- «Два клёна» (1977), режиссёр Анатолий Солин, озвучил Гарри Бардин

- «Баба Яга против!» (1979), режиссёр Владимир Пекарь, озвучила Ольга Аросева

- «Летучий корабль» (1979), режиссёр Гарри Бардин, озвучила женская группа Московского Камерного хора

- «Ивашка из Дворца пионеров» (1981), режиссёр Геннадий Сокольский, озвучил Ефим Кациров

- «Всем чертям назло» (1981), режиссёр Леонид Кощеников, озвучила Гликерия Богданова-Чеснокова, кукольный

- «Горе — не беда» (1983), режиссёр Иван Аксенчук, озвучил Ефим Кациров

- «А в этой сказке было так…» (1984), режиссёр Лидия Сурикова, озвучила Елена Чернова, кукольный

- «Картинки с выставки» (1984), режиссёр Инесса Ковалевкая, музыка Модеста Мусоргского

- «Приключения домовёнка» (1985), режиссёр Аида Зябликова, озвучила Татьяна Пельтцер, из цикла про Домовёнка Кузю, кукольный

- «Сказка для Наташи» (1986), режиссёр Аида Зябликова, озвучила Татьяна Пельтцер, из цикла про Домовёнка Кузю, кукольный

- «Разноцветная история» (1986), режиссёр Тадеуш Павленко, музыка Петра Ильича Чайковского

- «Ну, погоди!» «В сказке» 16-й выпуск (1986), режиссёр Вячеслав Котеночкин, сериал

- «Возвращение домовёнка» (1987), режиссёр Аида Зябликова, озвучила Татьяна Пельтцер, из цикла про Домовёнка Кузю, кукольный

- «Уважаемый леший» (1988), режиссёр Сергей Олифириенко, озвучил Владимир Точилин, кукольный

- «Два богатыря» (1989), режиссёр Александр Давыдов, озвучила Мария Виноградова

- «Маленькая колдунья» (1991), режиссёр Геннадий Сокольский, озвучила Наталья Державина

- «Фантазёры из деревни Угоры» (1994), режиссёр Леонид Носырев, озвучила Кира Смирнова

- «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006), режиссёр Илья Максимов, озвучила Наталья Данилова, из цикла Три богатыря

- «Бабка Ёжка и другие» (2006), режиссёр Валерий Угаров, озвучила Татьяна Бондаренко

- «Новые приключения Бабки Ёжки» (2008), режиссёры Николай Титов и Октябрина Потапова, озвучила Татьяна Бондаренко

- «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (2008), режиссёр Людмила Стеблянко, озвучил Александр Ревва

- «Иван Царевич и Серый Волк» (2011), режиссёр Владимир Торопчин, озвучила Лия Ахеджакова

- «Три богатыря. На дальних берегах» (2012), режиссёр Константин Феоктистов, озвучила Елизавета Боярская, из цикла Три богатыря

- «Веники еловые» (2015), режиссёр Елена Хрусталёва, по книге Екатерины Матюшкиной

- «Веники еловые — 2» (2016), режиссёр Елена Хрусталёва, по книге Екатерины Матюшкиной

- «Приключения Пети и Волка» (2018—2023), режиссёр Алексей Лебедев, озвучил Владимир Маслаков, сериал

- «Баба Яга. Начало» (2018), режиссёр Владимир Саков, озвучила Ольга Шорохова

- «Царевны» (2018—2022), режиссёры Елена Галдобина, Константин Бронзит и Дарина Шмидт, озвучил Сергей Дьячков, сериал

- «Баба Яга и Малышка» (2020), режиссёр Евгения Голубева, озвучил Майлз Маклеод, призёр множества фестивалей

- «Три богатыря и Конь на троне» (2021), режиссёр Дарина Шмид и Константин Феоктистов, озвучила Елизавета Боярская, из цикла Три богатыря

- «Яга и книга заклинаний» (2023), режиссёр Владимир Саков, озвучила Юлия Хлынина

- «Три богатыря и пуп Земли» (2023), режиссёр Константин Феоктистов, озвучила Юлия Зоркина, из цикла Три богатыря

Литература

на русском языке

- Баба-Яга // Российский гуманитарный энциклопедический словарь. — М.: Владос: Филологический факультет СПбГУ, 2002. — Т. 1. А – Ж. — ISBN 5-8465-0037-4.

- Баба-Яга // Новая иллюстрированная энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. — Т. 2. Ар – Би. — С. 78. — 256 с. — ISBN 5-85270-192-0.

- Баба-яга // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Перхта / Валенцова М. М. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2009. — Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). — С. 18–20. — ISBN 5-7133-0703-4, 978-5-7133-1312-8.

- Яга / Петрухин В. Я. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 614. — ISBN 978-5-7133-1380-7.

- Пропп В. Я. Гл. III: Таинственный лес // Исторические корни волшебной сказки. Научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. — М.: Лабиринт, 2000. — С. 36—89. — 336 с. — ISBN 5-87604-008-8.

на других языках

- Валодзіна Т., Прохараў А. Баба Яга, Ягня, Юга // Беларуская міфалогія. Энцыклапедычны слоўнік / С. Санько, Т. Валодзіна, У. Васілевіч і інш. — Мн.: Беларусь, 2004. — С. 34–35. — ISBN 985-01-0473-2. (белор.)

- Ivanova E. V. The Problem of Mysteriousness of Baba Yaga Character in Religious Mythology = Проблема загадочности образа Бабы-яги в религиозной мифологии // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. — 2013. — Т. 12, № 6. — P. 1857—1866.

Примечания

- ↑ Баба-Яга//Российский гуманитарный энциклопедический словарь. — М.: Владос: Филологический факультет СПбГУ, 2002. — ISBN 5-8465-0037-4..

- ↑ Баба-яга: происхождение имени. О жизни слов. Этимология и история русского языка (11 июня 2019). Дата обращения: 9 апреля 2024. Архивировано 29 мая 2024 года.

- ↑ Петрухин В. Я. Яга. Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. — М.: Межд. отношения, 2012. — С. Т.5 (Сказка). — 614 с. — ISBN 978-5-7133-1380-7..

- ↑ Никитина А. В. Трансформация образа фольклорной сказки в сказке лубочной на примере Бабы-Яги // Ученые записки Петрозаводского государственного университета : журнал. — 2024. — С. 97—105. — ISSN 2542-1077.

- ↑ Петерсон Э. Эволюция Бабы-Яги в сказках и фильмах. dtf.ru (12 января 2023). Дата обращения: 30 ноября 2024.

- ↑ Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка [Текст] : в 4 т. / пер. с нем и доп. члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина. — М.: Прогресс, 1986—1987.. — 254 с.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 Баба Яга: какое происхождение было у этого персонажа русских сказок. Кириллица (13 ноября 2022). Дата обращения: 16 января 2025.

- ↑ Гулитавая И. Баба-яга или Баба-Яга?. Крымская газета (12 октября 2023). Дата обращения: 24 января 2025.

- ↑ «Баба Яга», «баба яга» или «Баба-яга»: как писать правильно и что вообще значит это имя. mel.fm. Дата обращения: 17 ноября 2024.

- ↑ Старостин В. Этнобиография Бабы Яги. Литературная Россия (26 января 2022). Дата обращения: 24 января 2025.

- ↑ 11,0 11,1 Молчанова Татьяна. Почему избушка Бабы-яги на курьих ножках? // Аргументы и Факты : газета. — 2024. — 22 января.

- ↑ Баркова А. Л. Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-00195-043-1.

- ↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 Гудкова Екатерина. Кто такая Баба-Яга?. Культура.РФ. Дата обращения: 9 апреля 2024.

- ↑ Баба-яга. Биограф. Дата обращения: 25 января 2025.

- ↑ 15,0 15,1 Буйнова Т. Ю. Дети Сварога (древнейшие мифы восточных славян) / Консультанты А..П. Цеханович, Е.В. Миронов.. — М.: Аквилегия-М, 2008. — 256 с. — ISBN 978-5-901942-61-1.

- ↑ 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Уласевич Т. В. Баба- Яга: в сказках и в жизни. b17 (25 июня 2012). Дата обращения: 16 января 2025.

- ↑ 17,0 17,1 17,2 Штемберг А. С. Герои русских народных сказок: кто они и почему ведут себя так, а не иначе? // Пространство и Время : журнал. — 2011. — Т. 4. — С. 218—229. — ISSN 2226-7271.

- ↑ Бычков А. А. Энциклопедия языческих богов : Мифы древ. славян. — М.: Вече, 2001. — 397 с. — ISBN 5-7838-0688-9.

- ↑ Кто такая Баба-Яга в славянской мифологии. Агентство деловой информации (12 ноября 2022). Дата обращения: 16 января 2025.

- ↑ Склипис Е. В. Проявления архаичных славянских мифологических представлений в фольклоре // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология : журнал. — 2015. — № 2. — С. 103—113. — ISSN 2413-1695.

- ↑ 21,0 21,1 21,2 Соляник О. Е. Баба-яга в русской народной волшебной сказке. Этимология слова «яга» // Гуманитарная парадигма : журнал. — 2018. — № 3(6). — С. 103—107. — ISSN 2523-4218.

- ↑ Бобрикова Ю. Все о Бабе-яге. Словесница Искусств. Дата обращения: 18 января 2025.

- ↑ Махлина С. Т. Образ Бабы Яги в межкультурной коммуникации // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры : журнал. — 2016. — № 1 (26). — С. 21—25. — ISSN 2619-0303.

- ↑ Елагин Д. Баба-Яга: путеводитель по миру героини славянского фольклора. RussoRosso (1 февраля 2024). Дата обращения: 18 января 2025.

- ↑ 25,0 25,1 Площук Г. И. Поверья о «Заломах» и «Пережинах» как источник реконструкции архаических черт купальского обряда // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки : журнал. — 2013. — № 3. — С. 59—72. — ISSN 2227-5185.

- ↑ 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 Баба-Яга: кто такая, значение в славянской мифологии. РИА новости (29 июня 2021). Дата обращения: 16 января 2025.

- ↑ Кокаревич М. Н., Кучерук Ю. А. Основные культурообразующие доминанты русской культуры // Вестник Томского государственного педагогического университета : журнал. — 2006. — № 7. — С. 79—83. — ISSN 1609-624X.

- ↑ 28,0 28,1 Корсакова Л. Баба-яга — языческая богиня. Женщины России (8 ноября 2023). Дата обращения: 16 января 2025.

- ↑ 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 Ковальчук Л. П. Концептуальная интеграция смешанного пространства «Баба-Яга» в сказочном дискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики : журнал. — 2011. — № 3. — С. 33—39. — ISSN 1812-3228.

- ↑ Васильев Ю. Ю. О медиационном потенциале русской традиционной культуры // Прикладная юридическая психология : журнал. — 2008. — № 4. — С. 77—86. — ISSN 2712-7745.

- ↑ 31,0 31,1 Яжук О. К. Веретено Бабы Яги. Большуха над ведьмами, святочные гадания, ритуальные побои и женская инициация в русских сказках. — Манн, Иванов и Фербер, 2024. — 224 с. — ISBN 978-5-00214-481-5.

- ↑ 32,0 32,1 Худзиньска-Паркосадзе А. Парадигма инициации в сказке «Василиса Прекрасная» // Вестник славянских культур : журнал. — 2019. — № 1. — С. 99—115. — ISSN 2073-9567.

- ↑ 33,0 33,1 Капишин А. Е. Незаконченная инициация как временная девиация в традиционном обществе // Наука и техника в Якутии : журнал. — 2017. — № 1. — С. 62—65. — ISSN 2072-7623.

- ↑ Свиридкина Е. В. Русская сказка в детском восприятии // Культурологический журнал : журнал. — 2017. — № 2. — С. 6. — ISSN 2222-2480.

- ↑ 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4 35,5 35,6 Смирнова С. Не такая уж и ведьма: кем на самом деле была Баба-Яга. Вокруг Света (июнь 2007). Дата обращения: 16 января 2025.

- ↑ GP. Кто отец Марьи Моревны, дочки Бабы-яги. Конт (31 августа 2020). Дата обращения: 19 октября 2025.

- ↑ 37,0 37,1 37,2 Снегирёв А.Н. Персонаж Баба-Яга – бессмертная или нет? Как выглядит? Её роль, какой это герой и что он символизирует?. Telegrah (25 ноября 2024). Дата обращения: 18 января 2025.

- ↑ «Железные зубы и забор из костей». Смотри, как выглядела настоящая Баба-Яга. В курсе.ру (19 октября 2020). Дата обращения: 19 января 2025.

- ↑ Пушкин А. С. Руслан и Людмила (Поэма). Культура.РФ. Дата обращения: 25 января 2025.

- ↑ 40,0 40,1 Афанасьев А. Мифы древних славян. — М.: Рипол Классик, 2014. — 260 с. — ISBN 978-5-386-07753-2.

- ↑ 41,0 41,1 Левкиевская Е. Е. Образ Бабы-яги в культуре и искусстве // БРЭ : сайт. — 2022. — 5 августа.

- ↑ Иванова Е. В. Архетипическое единство женских бинарных символов в Восточной и Западной мифологии // Вестник Челябинского государственного университета : журнал. — 2004. — № 1. — С. 161—164. — ISSN 1994-2796.

- ↑ 43,0 43,1 Снегирёв А. Н. «Персонаж Баба-яга – бессмертная или нет? Как выглядит? Её роль, какой это герой и что он символизирует?». Часть II. Telegrah (25 ноября 2024). Дата обращения: 18 января 2025.

- ↑ Рябчун Н. П. Мифологический мотив прядения и ткачества в свете теории струн // Миссия конфессий : журнал. — 2023. — № 70. — С. 44—49. — ISSN 2499-9423.

- ↑ 45,0 45,1 45,2 45,3 45,4 Баба-яга - персонаж сказок. Ну-ка дети. Дата обращения: 19 января 2025.

- ↑ Кот-баюн в славянсокй мифологии. Древние боги и герои (12 ноября 2017). Дата обращения: 19 января 2025.

- ↑ 47,0 47,1 Алёшина С. А. Помощники Бабы-яги в волшебных сказках. Старт в науке. Дата обращения: 19 января 2025.

- ↑ 48,0 48,1 48,2 Сказка - взгляд в языческое прошлое русского народа. Василиса Прекрасная.. Конт (20216-04-05). Дата обращения: 19 января 2025.

- ↑ 49,0 49,1 49,2 Проявления архаичных славянских мифологических представлений в фольклоре. Склипис Е. В. // Учёные записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология : журнал. — 2015. — № 1(67). — С. 103—113. — ISSN 2413-1695.

- ↑ День рождения Бабы Яги. ЦБС г. Ангарска. Дата обращения: 19 января 2025.

- ↑ Памятник Бабе-Яге установили возле Театра кукол. 1obl.ru. Дата обращения: 8 мая 2025.

- ↑ В центре Лондона появилась Баба-яга. spbvedomosti.ru. Дата обращения: 8 мая 2025.

- ↑ Кукобой. Родина бабы яги. Клуб путешественников (16 ноября 2016). Дата обращения: 16 января 2024.

- ↑ Боброва И. Баба-Яга, дьявольская нога. МК (19 июля 2005). Дата обращения: 16 января 2025.

- ↑ Золотые рога (Фильм 1973) смотреть онлайн бесплатно трейлеры и описание. Иви. Дата обращения: 19 января 2025.

Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Знание.Вики. |

Данная статья имеет статус «проверенной». Это говорит о том, что статья была проверена экспертом |

- Знание.Вики:Cite web (не указан язык)

- Страницы, использующие волшебные ссылки ISBN

- Персонажи по алфавиту

- Мифологические персонажи по алфавиту

- Избранные статьи о мифологии и фольклоре

- Знание.Вики:Избранные статьи по алфавиту

- Проверенная статья

- Персонажи русских народных сказок

- Мифические существа в славянской мифологии

- Болгарская мифология

- Волшебницы

- Ведьмы

- Кинозлодеи