Рерих, Николай Константинович

| Николай Константинович Рерих | |

|---|---|

| |

| Дата рождения | 27 сентября (9 октября) 1874 |

| Место рождения | Санкт-Петербург |

| Дата смерти | 13 декабря 1947 (73 года) |

| Место смерти | Наггар, Химачал-Прадеш, Индия |

| Жанр | горы, живопись |

| Учёба |

Санкт-Петербургский университет (1898), Высшее художественное училище (1897) |

| Звания | Академик |

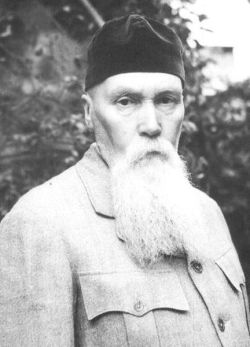

Никола́й Константи́нович Ре́рих (27 сентября (9 октября) 1874 года, Санкт-Петербург — 13 декабря 1947 года, Наггар, Химачал-Прадеш, Индия) относится к плеяде выдающихся деятелей русской и мировой культуры. Художник, учёный, путешественник, общественный деятель, писатель, мыслитель — его многогранное дарование сравнимо по своей величине разве что с титанами эпохи Возрождения. Творческое наследие Н. К. Рериха огромно: более семи тысяч картин, рассеянных по всему свету, бесчисленные литературные произведения — книги, очерки, статьи, дневники…

Биография

Начало пути

Николай Константинович Рерих родился 9 октября 1874 года в Санкт-Петербурге в семье нотариуса Санкт-Петербургского окружного суда Константина Фёдоровича Рериха. Константин Фёдорович был родом из города Газенпота Курляндской губернии (ныне Айзпут, Латвия). Мать — Мария Васильевна Калашникова — происходила из купеческого рода города Острова Псковской губернии. Её духовным отцом был о. Иоанн Кронштадтский[1].

В доме Рерихов часто бывали профессоры-востоковеды Константин Фёдорович Голстунский и Алексей Матвеевич Позднеев, историк и юрист Константин Дмитриевич Кавелин, художник Михаил Осипович Микешин. Юного Николая увлекали беседы взрослых об истории и литературе, рассказы о путешествиях на Восток, уносившие воображение в далёкие и загадочные страны[2].

Научившись читать очень рано, Николай особенно любил сказки с лубочными картинками. С большим удовольствием читал рассказы об исторических событиях и героях родной страны. С детских лет захватил Колю и театр. Дома была сделана самодельная сцена, на которой Николай был режиссёром. В 8 лет он поступил в известную частную гимназию Карла Ивановича Мая, который, окинув мальчика оценивающим взглядом, предрёк: «Будет профессором». В этой же гимназии одновременно с ним в старших классах учились Александр Бенуа, Дмитрий Философов, Константин Сомов — члены будущего объединения «Мир искусства»[3].

В годы учёбы (1883—1889) Николай выделялся среди других учеников трудолюбием и редкой одарённостью. Он принимал самое активное участие в любительских спектаклях в школе как актёр и художник. Первым учителем рисования стал друг отца Николая — художник Михаил Микешин. Николай много читал и записывал услышанные им старинные русские былины, древние предания, стихи, которые цитировал на память даже в преклонном возрасте. Уже с 1891 года его первые самостоятельные очерки — впечатления от природы и охоты — стали печататься в «Охотничьей газете», журналах «Русский охотник», «Звезда»[4].

Друг отца, археолог Лев Константинович Ивановский обратил внимание на интерес мальчика к археологии и истории. Он стал брать Николая на раскопки. Девятилетний Николай под руководством опытного археолога стал раскапывать древние курганы, проникаясь вживую «ощущением древнего мира» и его тайн. Увлечение постепенно переросло в профессиональный интерес. С 1892 года Николай Рерих начал проводить археологические раскопки уже самостоятельно. Ещё в студенческие годы он стал членом Русского археологического общества. С 1898 года началось сотрудничество с Петербургским Археологическим институтом. В этом учреждении с 1898 по 1903 годы он был лектором специального курса «Художественная техника в применении к археологии», организатором и одним из руководителей учебных археологических раскопок, а также редактором-составителем «Археологической карты Петербургской губернии». Николай Рерих проводил многочисленные раскопки в Петербургской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Смоленской губерниях. На основе этих регулярных археологических раскопок Рерихом была собрана богатейшая коллекция древностей, к 1916 году насчитывавшая более тридцати пяти тысяч предметов. Это была одна из крупнейших в Европе частных коллекций, после революции попавшая в Эрмитаж[5].

Отец Николая очень хотел, чтобы тот стал юристом, и в 1893 году Николай поступает на юридический факультет Петербургского университета. Одновременно с этим поступил вольнослушателем в Императорскую Академию художеств. В 1897 году он с отличием защитил дипломную работу в Академии. В 1898 году успешно окончил университет. В Академии художеств его учителями были известный педагог Павел Петрович Чистяков и знаменитый пейзажист Архип Иванович Куинджи. У Николая Рериха с Архипом Ивановичем установилось настоящее творческое взаимопонимание и сотрудничество. На всю жизнь Николай Рерих сохранил благодарную память об Архипе Куинджи не только как об учителе живописи, но и Учителе жизни[2].

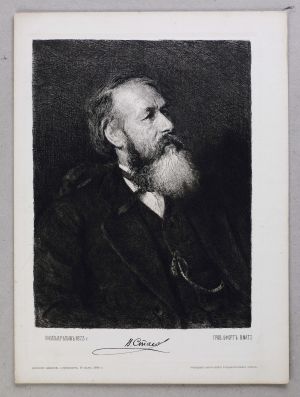

В формировании личности Николая Рериха значительную роль сыграли историк искусства, критик Владимир Васильевич Стасов и знаменитый художник Илья Ефимович Репин. С самыми заветными мыслями он шёл прежде всего к ним, им нёс на суд свои работы, внимал их советам и указаниям. Репин был первым, кто обратил внимание на Николая Рериха и горячо поддержал его робкие самостоятельные поиски. Владимира Стасова Николай Рерих заинтересовал своей тягой к древней русской истории, широтой творческих планов. И он охотно допустил его к богатейшим сокровищам Публичной библиотеки — древним летописям, грамотам, книгам. Изучение этих материалов сопровождалось подчас длительными беседами, в которых Владимир Васильевич охотно передавал юному Николаю свои знания[6].

Творческий путь

Николай Рерих гармонично соединил художественный талант с научными изысканиями историка и археолога. Он считал, что историческая точность деталей в живописи должна быть обязательно оживлена художественно-поэтическим видением, интуицией. Только так можно передать зрителю целостное представление об эпохе и определённое историческое настроение[7].

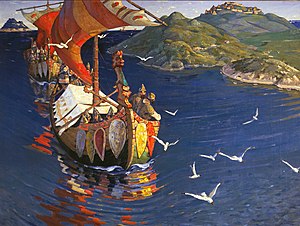

Первой большой серией картин Николая Константиновича стало «Начало Руси. Славяне», которую составили такие произведения, как «Гонец. Восстал род на род» (1897, Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Идолы» (1901, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), «Заморские гости» (1901, Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Город строят» (1902, Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Славяне на Днепре» (1905, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) и другие[8].

«Гонец. Восстал род на род» — дипломная работа живописца. В её название включена фраза из Начальной летописи о междоусобицах славянских племен. Произведение удивительно сочетает противоположные настроения: покой лунной ночи, спящего селения, леса и одновременно тревожность той вести, с которой спешит гонец[9].

Представленное на отчётной выставке Академии художеств полотно привлекло к себе всеобщее внимание. Его сразу приобрел Павел Михайлович Третьяков для своей коллекции. Лев Толстой при личной встрече с художником отметил[10]:

Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесёт. Так и в области нравственных требований надо всегда рулить выше — жизнь всё равно снесёт. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывёт!Лев Николаевич Толстой

Напутствие Толстого Рерих запомнил на всю жизнь[10].

В 1898 году Николай Константинович стал помощником директора Музея при Императорском обществе поощрения художеств и одновременно помощником редактора журнала «Искусство и художественная промышленность»[11].

В 1900 году Рерих был командирован в Париж для продолжения обучения в мастерской Фернана Кормона, бережно отнёсшегося к его самобытному таланту и очень многое давшего ему в области рисунка. Там же молодой художник познакомился с творчеством Пюви де Шаванна, которого впоследствии называл своим вторым после Архипа Куинджи учителем живописи[12].

В Париже Рерих продолжил работать над начатой ещё в России исторической серией, в частности, над картиной «Заморские гости». Сюжет произведения родился у художника во время путешествия в 1899 году в Новгород по пути «из варяг в греки». Поездка произвела на него неизгладимое впечатление. Живописец писал[13]:

Плывут полунощные гости. Светлой полосой тянется берег Финского залива. Вода точно напиталась синевой ясного, весеннего неба; ветер рябит по ней, сгоняя матово-лиловатые полосы и круги. Стайка чаек спустилась на волны, беспечно на них закачалась и лишь под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями… Новая струя пробивается по стоячей воде, бежит она в вековую славянскую жизнь, пройдет через леса и болота, перекатится широким полем, подымет роды славянские — увидят они редких, незнакомых гостей, подивуются они на строй боевой, на их заморский обычай. Длинным рядом идут ладьи; яркая раскраска горит на солнце. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким стройным носом-драконом…Николай Константинович Рерих

Литературный и живописный варианты «Заморских гостей» удивительно созвучны друг другу, что говорит о чёткости художественно-образного мышления Николая Рериха. Позже он часто сопровождал свои полотна литературным эссе. Этот выполненный маслом холст чарует свежестью красок, радостным и праздничным настроением. Цвет его предельно интенсивен. Благодаря убедительному красочному стилю и сохранению исторической достоверности, давно минувшее претворяется в постоянно существующее, вечное. Магию такого превращения художник черпал в красоте и яркой декоративности народного искусства. В статье «Радость искусства» Рерих писал «о декоративности как единственном пути и начале настоящего искусства» и «о назначении искусства — украшать»[14].

Глубокому изучению древнерусской истории и искусства было посвящено большое путешествие Рериха вместе с супругой Еленой Ивановной в 1903—1904 годах по более чем сорока русским городам, богатым памятниками старины: Ярославлю, Костроме, Владимиру, Суздалю, Ростову Великому, Изборску, Печорам, Юрьев Польскому, Нижнему Новгороду, Смоленску и многим другим. В поездках живописцем была создана внушительная серия архитектурных этюдов храмов и крепостей (около девяноста полотен), названных Сергеем Ростиславовичем Эрнстом «пантеоном нашей былой Славы»[15]. Елена Ивановна, талантливый фотограф, сделала около трёхсот снимков старинных памятников, многие из которых были использованы Игорем Эммануиловичем Грабарём в его «Истории русского искусства». Архитектурные этюды были продемонстрированы публике на выставке «Памятники художественной старины»[4].

Результатом путешествия явились и статьи Николая Константиновича, в которых он одним из первых поднял вопрос об огромной художественной ценности древнерусской иконописи и архитектуры. Его публицистика этих лет направлена на развитие национального самосознания, полна призыва к охране и бережной поддержке памятников старины. Неоднократные обращения к этим темам кристаллизуются в чеканные формулы[2]:

Не знающий прошлого не может думать о будущем. Народ должен знать свою историю, запечатлённую в памятниках старины. Народ должен владеть всеми лучшими достижениями прошлых эпох. Мы должны с великим попечением изыскивать ещё не тронутые варварскою рукою древности и дать им значение, давно заслуженное.Николай Константинович Рерих

С 1903 года художник серьёзно работал в области религиозной монументальной живописи (иконостас для церкви Казанской Божьей Матери в женском монастыре в Перми, панно для моленной виллы в Ницце)[16]. Среди этих работ особенно выделяется роспись церкви Святого Духа в селе Талашкино, в имении Марии Клавдиевны Тенишевой. Именно здесь Николай Рерих впервые создал величественный образ Богородицы, явно выходящий за границы строго канонического. Он стал прообразом будущих работ мастера, посвящённых Матери Мира[17].

Для оформления церквей Никлоай Константинович Рерих использовал и мозаику. По его эскизам мозаичные образы были выполнены известным мастером Владимиром Александровичем Фроловым. До наших дней они сохранились в храмах села Пархомовка (Украина) («Голова Спаса», «Покров Богородицы», 1906), усадьбы «Талашкино» (Смоленская область) («Голова Спаса», 1909, 1911—1912), в Почаевской лавре (1910, 1912). Рериховская мозаика украшает памятник А. И. Куинджи (1913) (Александро-Невская лавра, г. Санкт-Петербург)[10].

Европа и Америка (1918 - 1924)

В 1916 году из-за тяжёлой болезни лёгких Рерих по настоянию врачей вместе с семьёй переезжает в Великое княжество Финляндское под Сердоболь, на побережье Ладожского озера. Близость к Петрограду позволяла ему заниматься делами Школы Общества поощрения художеств[18].

В 1917–18 годах по состоянию здоровья почти безвыездно проживает с семьёй в Карелии. После революционных событий в России и отделения от неё Финляндии вся семья Рерихов оказалась отрезанной от родины. В 1918–19 годах, получив приглашение из Швеции, Н. К. Рерих совершает выставочное турне по городам Скандинавии, затем переезжает в Лондон для участия в постановках дягилевской антрепризы в театре Ковент-Гарден и проведения выставок своих картин[19].

В Лондоне в 1920 году произошла знаменательная встреча Рерихов с Учителями Востока, сотрудничество с которыми продолжалось в течение всей их жизни. Началась совместная работа по созданию мировой этической системы - Учение Живой Этики, в котором было дано синтетическое осмысление культурно-исторической и духовной эволюции человечества в масштабе эволюции космоса, определено назначение человека и ведущая роль культуры в этой эволюции. Сотрудничество с Учителями, влияние идей Живой Этики на творчество Н. К. Рериха прослеживается по всему его художественному и научному наследию, а также в международной культурной и общественной деятельности[20].

В октябре 1920 года он вместе с семьей прибывает в США, получив предложение от директора Чикагского института искусств Роберта Харше провести выставочное турне по 29 американским городам. Искусство художника покорило американцев, его лекции и статьи о русской культуре и искусстве, о преображающей роли красоты и знания в жизни человека привлекали внимание видных деятелей науки и культуры, благодаря чему у Рериха появилась возможность создать здесь крупные образовательные и культурно-просветительные учреждения. 17 ноября 1921 года в Нью-Йорке по его инициативе основывается Школа Объединенных Искусств, по примеру Рисовальной школы Общества поощрения художеств в Петрограде, которой он руководил. В апреле 1922 года в Чикаго по его инициативе создаётся объединение художников «Cor Ardens» («Пылающее Сердце»), главная цель которого — взаимное сближение служителей искусства всех стран на основе общего международного языка, каким являются искусство и культура. В сентябре того же года в Нью-Йорке — Международный художественный центр «Corona Mundi» («Венец Мира»), который должен был заниматься выставочной деятельностью, покупкой и продажей картин. По решению членов правления учреждений в ноябре 1923 года открывается Нью-Йоркский Музей Рериха, в который художник передал большую коллекцию своих картин в качестве дара американской нации. Главной целью всех проектов было ознакомление с искусством разных стран, развитие сотрудничества деятелей искусства, сближение народов через культуру[21].

Центрально-Азиатская экспедиция

При поддержке американских культурно-просветительных учреждений в 1923 году снаряжается экспедиция Рерихов в Индию. Эта экспедиция стала важной вехой в истории всех цeнтpaльнo-aзиaтcкиx иccлeдoвaний: впepвыe были пpoлoжены пpямыe пyти мeждy Poccиeй и Индиeй чepeз Цeнтpaльнyю Aзию. На первом этапе экспедиции Рерихи знакомятся с древнейшими памятниками (Элефанта, Джайпур, Агра, Сарнатх, Бенарес, Калькутта)[22].

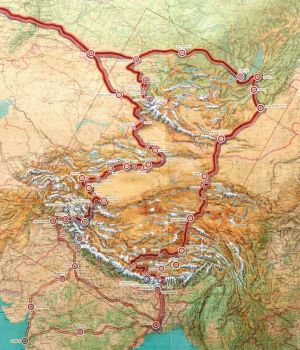

Первые исследования, проведённые в монастырях Сиккима (Восточные Гималаи), встречи с учёными и духовными лицами, изучение фольклора укрепили намерения Н. К. Рериха предпринять полномасштабную, комплексную научную экспедицию, охватывающую все области Центральной Азии. Она началась в марте 1925 года и продлилась по май 1928 года. Её участники прошли по маршруту: Кашмир – Ладак – Каракорум – Синьцзян, затем через Сибирь – поездка в Москву (июнь–июль 1926 года) и далее Алтай – Монголия – Цайдам – Тибетское нагорье – Сикким. На последнем этапе были пройдены неисследованные области Трансгималаев[19].

Художественные и научные зaдaчи экcпeдиции включaли в себя исследование древнейших культур Азии: археологических пaмятников, традиций и обычаев, эпосов и легенд, религиозных представлений и т.д. Рериха интересовали пути передвижения предков индоевропейских народов как фактор широкого культурного взаимодействия, механизм преемственности в формировании традиционных культур, процессы, повлиявшие на создание культурно-исторической общности человечества. И здесь коллективный опыт народов, их нравственные устои и эстетические предпочтения, как считал Рерих, были одной из важных движущих сил[19].

По уникальности маршрута и собранным материалам Центрально-Азиатская экспедиция Н. К. Рериха по праву может претендовать на особое место среди крупнейших экспедиций ХХ в. Весь путь Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха нашёл отражение в его живописном и литературном творчестве. На её маршруте было создано около 500 картин, сюжеты которых не только дополняли экспедиционный материал, но сами по себе являлись его важной частью, отражая в красках те культурно-исторические вехи, которые связывали народы в пространстве и времени и помогали более широко смотреть на историю планеты и человека (серии «Его Страна», «Знамёна Востока», «Майтрейя», «Святыни и Твердыни», «Гималаи», отдельные произведения «Меч Гесэра», «Субурганы», «Доринг. Тибетский менгир», «Тангла» и други)[23].

Поиски единого культурного источника, изучение древних миграций кочевых народов Азии, особенностей их искусства, в котором доминировал известный всему миру звериный стиль, помогли Н. К. Рериху раскрыть Восток во всём богатстве его древней мысли, как неотъемлемую часть мировой культуры и истории, показать его важную роль во взаимодействии с Западом[24].

На основе экспедиционного материала Рерихом были опубликованы книги «Сердце Азии» и «Алтай – Гималаи», множество статей и очерков. Изучение историко-культурного наследия Азии продолжилось после завершения экспедиции в Гималайском институте научных исследований «Урусвати», основанном Рерихами в Индии в июле 1928 года. Его деятельность протекала в долине Кулу (Западные Гималаи), где семья Рерихов остановилась на жительство. В задачи нового института входила обработка материалов экспедиции, научное осмысление её результатов, а также комплексное, всестороннее изучение величественной цепи Гималаев и прилегающих к ней областей. Деятельность института была связана с формированием нового космического мышления и новой системы познания. Методология его исследований опиралась на идеи Живой Этики, которые позволяли рассматривать человека в тесном единстве с космосом, их постоянном энергетическом взаимодействии, где важное место занимала творческая, преобразующая сила человека, его нравственный, духовный опыт. В структуре института была заложена идея синтеза знания, в соответствии с которой отделы естественных наук функционировали в тесном сотрудничестве с секциями гуманитарных исследований. К работе в институте «Урусвати» Рерихами привлекаются учёные Европы, Америки и Азии – археологи, этнографы, ботаники, географы, физики, ламы-лекари и т.д. Одним из главных методов, практиковавшихся в исследованиях института, был экспедиционный, поэтому в ближайшие горные районы и населенные пункты постоянно организуются локальные экспедиции, которые занимаются сбором археологического, этнографического, лингвистического материала, изучением космических лучей в высокогорных условиях, их влияния на здоровье человека и т.д[19].

Пакт Рериха

В 1929 году, предчувствуя угрозу новой мировой войны, художник разработал проект специального Пакта по охране культурных ценностей во время военных и гражданских конфликтов. Для идентификации объектов культуры, подлежащих охране, он предложил специальный флаг – Знамя Мира. Будучи тесно связанным с философскими идеями Живой Этики, оно символически утверждало единство культурных достижений человечества, несло в себе огромное воспитательное значение, особенно для подрастающих поколений, сознание которых должно приобщаться к пониманию непреходящей ценности сокровищ творчества[25].

Культурная инициатива Рериха была поддержана широкими кругами мировой общественности в лице Р. Роллана, Б. Шоу, Р. Тагора, А. Эйнштейна, Т. Манна и других. Подписание Пакта Рериха, которое последовало после трёх международных конференций, организованных в поддержку Пакта Рериха, состоялось 15 апреля 1935 года в Белом доме в Вашингтоне представителями США и 20 латиноамериканских государств. Идеи Пакта Рериха стали основой Международной конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, принятой в Гааге в 1954 году и действующей по настоящее время[26].

Маньчжурская экспедиция

Запрос Департамента земледелия США институту «Урусвати» организовать экспедицию для поиска засухоустойчивой растительности, предотвращающей эрозию почв, позволяет Н. К. Рериху и Ю. Н. Рериху провести исследования пустынных районов Маньчжурии и Внутренней Монголии в 1934–35 годах и тем дополнить маршрут Центрально-Азиатской экспедиции. Кроме проведения археологической разведки местности, экспедиция собирает уникальный лингвистический и фольклорный материал, обнаруживает старинные медицинские манускрипты. В экспедиции Рерих создаёт большую серию литературных очерков, вошедших в книги «Врата в Будущее» и «Нерушимое». Основными темами очерков становятся размышления о человеке, проблемах его земного бытия, которые, с точки зрения Н. К. Рериха, могут быть разрешены лишь в осознании единства человека и Вселенной. В очерках раскрывается взаимодействие культуры и цивилизации, освещаются научные открытия ХХ века, которые расширяют границы человеческого познания, затрагивается острейшая проблема опустынивания планеты, возникновение которой рассматривается в тесной связи с культурой человека[19].

Примечания

- ↑ Николай Константинович Рерих. Проект «Человек. Земля. Вселенная» (18 марта 2020). Дата обращения: 10 октября 2023.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Биография–альбом Николай Константинович Рерих. Этика во мне. Региональная общественная организация Тульский Рериховский исследовательский центр. Дата обращения: 10 октября 2023.

- ↑ Беликов П. Ф. I. Самое раннее. Рериховская библиотека. Дата обращения: 10 октября 2023.

- ↑ 4,0 4,1 Николай Константинович Рерих. Борис Николаевич Абрамов, духовный ученик Н. К. Рериха и Е. И. Рерих. Тульский Рериховский исследовательский центр. Дата обращения: 10 октября 2023.

- ↑ Н. К. Рерих (1874–1947). Музеи Мира. О художниках и картинах. Дата обращения: 10 октября 2023.

- ↑ Князева В. П. Николай Рерих. Рериховская библиотека. Дата обращения: 10 октября 2023.

- ↑ Культурно-просветительская работа. Международный Центр Рерихов (2 февраля 2024). Дата обращения: 27 мая 2024.

- ↑ Башкова Н. Николай Константинович Рерих. Музей Б. Н. Абрамова в г. Венёве. Дата обращения: 27 мая 2024.

- ↑ Гонец. "Восста(л) род на род" 1897. Дата обращения: 27 мая 2024.

- ↑ 10,0 10,1 10,2 Рерих Н. К. Зажигайте сердца / Сост. И. Богданова. — М.: Молодая гвардия, 1990. — ISBN 5-235-00719-0.

- ↑ Николай Константинович Рерих. Краткая биография и интересные факты из жизни художника. Николай Рерих, жизнь и творчество. Дата обращения: 29 мая 2024.

- ↑ Соболев Андрей. Пребывание Н. К. Рериха в Париже в 1900–1901 годах: период учёбы в мастерской Кормона, поиск творческого пути. Сибирское Рериховское Общество. Дата обращения: 29 мая 2024.

- ↑ Н. К. РОЕРИХ. Собрание сочинений. — МОСКВА: ИЗД-ВО И. Д. СЫТИНА, 1914.

- ↑ Заморские гости 1901. Каталог картин Н. К. и С. Н. Рерихов. Дата обращения: 30 мая 2024.

- ↑ Эрнст С. Р. Н. К. Рерих // Держава Рериха. — М.: Изобразительное искусство, 1994. — С. 21.

- ↑ Тавризян Ю. Б. Пермский иконостас Николая Рериха. Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская госудаоственная художественная галерея». Дата обращения: 3 июня 2024.

- ↑ Башкова Н. В. Н. К. Рерих как представитель русского модерна. Николай Рерих, жизнь и творчество (2016). Дата обращения: 3 июня 2024.

- ↑ Рерих Николай Константинович (1874–1947). Международный Центр Рерихов. Дата обращения: 11 января 2025.

- ↑ 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 Автор концепции Л. В. Шапошникова. Справочник по наследию Рерихов. Международный Центр Рерихов. Дата обращения: 9 января 2025.

- ↑ Ученый Новой Эпохи. К 120-летию Юрия Николаевича Рериха. Международной Центр Рерихов (15.08.2022). Дата обращения: 11 января 2025.

- ↑ Соболев Андрей. Н. К. Рерих — основатель Школы объединённых искусств в Америке. Сибирское Рериховское Общество (Октябрь, 2016). Дата обращения: 11 января 2025.

- ↑ З. Г. Фосдик. Музей имени Н. К. Рериха в Нью-Йорке. Дата обращения: 9 января 2025.

- ↑ Шапошникова Л. В. Путешествие Н. К. Рериха. Международный Центр Рерихов. Дата обращения: 9 января 2025.

- ↑ Е. П. Маточкин. Ю. Н. Рерих о зверином стиле у кочевников Алтая. Дата обращения: 9 января 2025.

- ↑ Вятский культурный центр Рерихов. Пакт Рериха об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Дата обращения: 7 января 2025.

- ↑ Пакт Рериха: история договора о защите культурных ценностей. Справка. РИА Новости (18:08 25.07.2008). Дата обращения: 7 января 2025.

Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело! |

Данная статья имеет статус «проверенной». Это говорит о том, что статья была проверена экспертом |

- Знание.Вики:Cite web (не указан язык)

- Страницы, использующие волшебные ссылки ISBN

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся 9 октября

- Родившиеся в 1874 году

- Родившиеся в Санкт-Петербург

- Умершие 13 декабря

- Умершие в 1947 году

- Умершие в Наггаре

- Художники по алфавиту

- Знание.Вики:Готовые статьи о людях

- Знание.Вики:Готовые статьи по литературе

- Знание.Вики:Готовые статьи о культуре

- Знание.Вики:Готовые статьи по алфавиту

- Николай Рерих

- Художники России XX века

- Путешественники России

- Археологи России

- Публицисты России

- Писатели России по алфавиту

- Русские поэты

- Авторы дневников

- Путешественники в Тибет

- Философы России

- Общественные деятели Российской империи

- Выпускники школы Карла Мая

- Участники выставок общества имени Куинджи

- Художники-педагоги

- Персоналии:Буддизм

- Художники объединения «Мир искусства»

- Русские эмигранты первой волны в Индии

- Русские эмигранты первой волны в США

- Проверенная статья