Конфликтология

| Наука | |

| Конфликтология | |

|---|---|

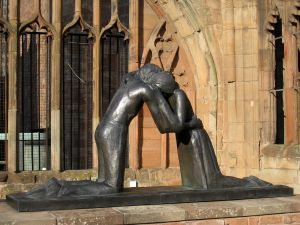

Примирение Амоса Супуни, скульптура в Вердене Примирение Амоса Супуни, скульптура в Вердене | |

| Тема | Гуманитарные науки |

| Предмет изучения | Конфликт |

| Период зарождения | Середина XX века |

| Основные направления |

Межличностные и семейные конфликты, Внутриличностный конфликт, Организационные и трудовые конфликты, Экономические конфликты, Политические конфликты, Юридические конфликты, Этнонациональные конфликты, Межгосударственные конфликты, Военные конфликты, Конфликты в духовной сфере общества |

Конфликтоло́гия (лат. conflictus — столкновение, столкновение интересов, серьёзное разногласие, острый спор; греч. λόγος — учение) — наука о конфликтах[1][2]; особая междисциплинарная область, объединяющая теоретические, методологические и методические подходы к описанию, изучению и развитию практики работы с конфликтными явлениями разного рода, возникающими в различных областях человеческого взаимодействия[3][4].

Конфликтология является одной из самых молодых отраслей научного знания, развившейся на стыке многих наук, и прежде всего — социологии и психологии. Конфликтологию также определяют как систему знаний о закономерностях и механизмах возникновения и развития конфликтов, принципах и технологиях управления ими[2]. В рамках конфликтологии конфликт рассматривается как двойственное, противоречивое явление, которое может оказывать как негативное, так и положительное влияние[5]. Конфликтология стремится к снятию одностороннего представления о конфликте, как чего-то заведомо негативного и аномального. Это стало возможным благодаря рассмотрению конфликта, как закономерной характеристики социальных систем, что и позволяет исследовать конфликты и ставить задачи по их управлению[3][4].

При формировании конфликтологии использовались знания о конфликте, накопленные в рамках множества научных дисциплин, которые рядом конфликтологов (Анатолий Анцупов, Анатолий Шипилов) даже рассматриваются в качестве отраслей конфликтологии. Сюда ими относятся военные науки, искусствоведение, исторические науки, математика, педагогика, политические науки, правоведение, психология, социобиология, социология и философия[6].

История развития и становления конфликтологии

Традиции накопления конфликтологических идей имеют многовековую историю. Лучшие умы человечества предлагали свое видение природы этого феномена, путей предотвращения и разрешения конфликтов. Идеи согласия и конфликта, мира и насилия отражены в различных религиозных учениях, в значительном числе произведений культуры и искусства, источником также является обыденное сознание как отражение отношения людей к действительности и в том числе конфликтам[7].

Конфликты появились с первыми человеческими сообществами, представляли собой повседневные явления и длительное время не являлись объектом научного исследования. Со временем менялись условия жизни, видоизменялись и конфликты. Иными становились их физические, экономические и социальные последствия, менялось отношение к ним и общественной мысли[7].

Древнее время

В этом периоде особое место занимают древнекитайские мыслители, особенно Конфуций, один из первых китайских философов. Его конфликтологические идеи развивались и другими китайскими мыслителями на протяжении многих веков. Источник конфликтов усматривался в делении людей на благородных и простолюдинов. Для благородных основа взаимоотношений — порядок, для простолюдинов — выгода[2][8]. Так же китайские мыслители полагали, что источник развития всего существующего — во взаимоотношениях присущих материи положительных и отрицательных (инь ян) сторон, находящихся в постоянном противоборстве и приводящих к конфронтации их носителей[7].

В предыстории развития конфликтологии существенное значение имеет и античная философия, в рамках которой впервые была предпринята попытка рационального постижения мира. Античные взгляды на конфликт строились на основе философского учения о противоположностях. Столкновение и единство противоположностей, согласно Гераклиту, является всеобщим и универсальным способом развития. Многие мыслители того периода соотносили военные конфликты с контекстом социальных явлений, не только выявляя причины различных столкновений (конфликтов), но и давая им оценку с точки зрения социальных последствий[7]. Платон осуждал войну, рассматривая её как величайшее зло. Аналогичной оценки войны, как самого острого социального конфликта, придерживался и другой великий мыслитель Древней Греции — Демокрит. Он считал, что война является бедствием для обеих враждующих сторон. Но не только война (как социальный конфликт) интересовала античных мыслителей. Конфликтологические идеи, связанные с государственным устройством, можно найти у Аристотеля, который утверждал, что государство является инструментом примирения людей. Человек вне государства, по его мнению, агрессивен и опасен[8]. У Демокрита отражены социально-этические и правовые идеи возникновения конфликта, он указывал, что законы не запрещали бы жить каждому по его вкусу, если бы люди не завидовали и не враждовали друг с другом[2].

Средние века и эпоха Возрождения

Особенностью конфликтологических идей, получивших свое развитие во взглядах средневековых мыслителей, явилось то, что в основном они носили религиозный характер. Примером тому являются взгляды Фомы Аквинского в его рассуждениях о царстве философского познания и богословия, о взаимоотношениях светской и духовной власти, о человеческом бытии и Боге и многих других[2].

Особенностью взглядов мыслителей эпохи Возрождения на проблему конфликта является то, что они сформировались в результате развития идей древнегреческой философии[8] о величии человеческого разума, о его роли в познании окружающего мира. Освобождая восприятие человеческих проблем от власти религиозного сознания, философы этой эпохи придавали подобным проблемам земной смысл. Взгляды Николая Коперника, Джордано Бруно, Никколо Макиавелли подвергались репрессиям со стороны церкви, находились с ней в состоянии острейшего конфликта. Вместе с тем они верили в силу человека, его разум и способность преодолеть социальные конфликты и достичь гармонии[2].

Новое время

Новое время — эпоха не только мощного экономического, но и исключительного культурного подъёма европейских стран. Все это создавало предпосылки к формированию научного подхода к познании явлений окружающего мира и в том числе в изучении конфликтов. Наиболее характерные для рассматриваемого периода взгляды на конфликт содержались в работах Фрэнсиса Бэкона, Томаса Гоббса, Жан Жака Руссо, Адама Смита. В частности, Фрэнсис Бэкон один из первых применил системный подход к анализу причин социальных конфликтов внутри страны. Интересна в этом смысле концепция Томаса Гоббса о естественном состоянии общества как «войне всех против всех», где государство полагает предел этой борьбе[2].

На развития конфликтологической мысли в первой половине XIX века особую ценность представляют взгляды представителей немецкой классической философии — Иммануила Канта, Георга Гегеля, Людвига Фейербаха о существовавших самых острых социальных проблемах, связанных с войной и миром[7]. Вторая половина XIX — первая четверть XX века занимает исключительное место в подготовке становления конфликтологической теории, что обусловлено достаточным накоплением большого объёма информации по проблеме конфликтов. Данный период характеризовался сильнейшими социальными потрясениями — войнами, экономическими кризисами, социальными революциями. Данные события требовали глубокого научного анализа, новых теоретических подходов к исследованию социальных проблем. Возникает целый ряд новых наук и концепций, коренным образом изменивших человеческие возможности социального познания. Среди них — марксистская философия, основы которой заложили Карл Маркс и Фридрих Энгельс; социология, ведущая свое начало с работ Огюста Конта; психология, у истоков которой стоял Вильгельм Вундт. Особо следует отметить работы Георга Зиммеля и Питирима Сорокина в области социологии[8], а также работы Зигмунда Фрейда и его учеников в области психологии[2].

Конфликтология в Новейшее время

Конфликтология, как область междисциплинарных исследований, появилась как благодаря исследованиям сущности конфликта социологами и психологами, так и в результате пересмотра представлений о «равновесности» общества. Конфликтология выделилась как относительно самостоятельное направление в середине ХХ века, объединяя исследования социологии и психологии конфликта. В социологии возникновение направления связывают с работами Георга Зиммеля, Ральфа Дарендорфа, Льюиса Козера[4]. В психологии Музафера Шерифа, Анатолия Рапопорта, Кеннета Томаса[2].

Классиками конфликтологии, как науки, считаются американский учёный Льюис Козер и немецкий социолог Ральф Дарендорф, которые являлись продолжателями идей Карла Маркса и Георга Зиммеля. С точки зрения классиков конфликтологии социальные противоречия являются неотъемлемым атрибутом социальной жизни. Поэтому конфликт, являющийся проявлением социального противоречия, был и будет присущ любому обществу в силу неизбежного различия интересов. При этом признание конфликта в качестве неотъемлемой характеристики общества не противоречит задаче обеспечения стабильности и устойчивости существующей социальной системы. Ральфу Дарендорфу и Льюису Козеру принадлежит заслуга выдвижения идеи о позитивной функции конфликта, которая выступала против дискриминации явлений конфликта и их трактовки как чего-то абсолютно вредного, опасного и даже «патологичного» для социального организма[3][4].

Учитывая огромное влияние идей Карла Маркса на становление советского общества, можно было бы предполагать то, что конфликтология должна была появиться в СССР. Так, первые научные публикации, посвящённые проблеме конфликта, появились уже в начале 1920-х годов и были посвящены трудовым конфликтам и способам их разрешения[9]. Но судьба изучения конфликта в СССР оказалась тесно связанной с политической идеей о том, что при социализме в отдельно взятой стране были разрешены все социальные противоречия. Ведь, социальные конфликты возникают в результате развития и обострения антагонистических противоречий, а поскольку в условиях социалистического общества они отсутствуют, то и появление социальных конфликтов просто невозможно. Конфликт стал «жертвой» представлений о полной ликвидации самих условий его возникновения при социализме[10].

Иллюзия бесконфликтности, распространённая на официальном уровне в общественных науках, привела к тому, что проблематика конфликта оказалась неразработанной. К началу 1980-х годов научных работ по данной теме практически не было[3]. Одной из знаковых работ, посвящённых проблеме конфликта в социально-психологической сфере, стала статья Ларисы Андреевны Петровской «О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта», опубликованная в 1977 году[11]. Но официальной датой возврата советской психологии к конфликтной проблематике можно считать 1990 год, когда в Красноярске состоялась первая психологическая конференция, специально посвящённая проблеме конфликтов. В том же году социологи провели «Круглый стол по социальным конфликтам», ставший началом работ в области конфликтологии[3].

Конфликтология в первой четверти XXI века стала источником для изменения социальных взаимоотношений в многих сферах жизнедеятельности. Практика переговоров, использующаяся как между партнёрами по бизнесу, так и между членами семьи, входит в жизнь современных людей в качестве основной формы урегулирования конфликтов. Медиация, как одна из разновидностей «согласительных» процедур, является нормативно-регулируемым способом преодоления конфликтных ситуаций[3][4].

Объект, предмет и методы конфликтологии

Объект и предмет конфликтологии

Объект конфликтологии — социальные противоречия и социальные конфликты в самых разнообразных своих проявлениях во всех сферах жизнедеятельности общества, то есть конфликты в целом, всё разнообразие реальных конфликтов: от семейных ссор и до мировых войн, которыми наполнена общественная жизнь прошлого и настоящего[12][13].

Предметом конфликтологии являются общие закономерности возникновения, развития и завершения конфликтов[2][14]. В предметное поле конфликтологии входит изучение природы, причин, механизмов действия конфликтов в обществе, а также разработка технологий их выявления, отслеживания и урегулирования, разрешения. Это могут быть: конфликты как стороны общественных противоречий, конфликтные ситуации, социальные напряжённости, социальные депривации; прогнозирование, предупреждение, разрешение конфликтов; причины, условия, поводы конфликтов; стороны конфликтов (чувства, идеи, ценности, индивиды с разными интересами, социальные институты); основные типы субъектных конфликтов в обществе (институциональные, формационные); основные типы предметных конфликтов в обществе (экономические, политические); конфликты как процессы, имеющие определённую структуру и условия протекания (становление, развитие)[13].

В науке нет пока единого мнения по поводу понятия «конфликт» и систематизации конфликтов, но однозначно можно сказать, что проблема конфликта носит выраженный междисциплинарный характер[6][15].

А ведь если говорить о конфликтах, то это мощный фактор, который снижает качество человеческой жизни, а иногда приводит к болезням душевным и телесным, к нарушению покоя, к помешательству в полном смысле этого слова. Конфликты разрушают целостность человеческой жизни, отвлекают ресурсы — и материальные, и интеллектуальные, обессиливая человека, истощая его возможности.Патриарх Кирилл, из обращения к верующим в кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда 23 декабря 2012 года

Конфликт — активные взаимонаправленные действия сторон, направленные на реализацию собственных целей; столкновение двух и более сторон, причинами которого являются несовместимые потребности, интересы и ценности. Конфликты возникают как на индивидуальном и межличностном уровнях, так и на уровне больших социальных групп, что позволяет говорить о наиболее общих разновидностях конфликта. Выделяют психологический и социальный виды конфликтов, где внутри последнего выделяются такие подвиды, как социально-психологический (межличностный и личностно-групповой) и социальный (межгосударственный) конфликты[15][12]. Помимо этих разновидностей конфликтов исследователями также выделяются зооконфликты[16].

Социальный конфликт, отличающийся от психологического конфликта, представляет собой случай обострения социальных противоречий, выражающийся в столкновении общностей и их представителей[17]. Социальные конфликты являются как следствием, так и непременным условием развития общества. На определённых этапах его развития возникает необходимость в конфликтологии, которая позволяет управлять либо минимизировать негативные и усиливать позитивные аспекты конфликтов. Конфликтология также помогает в анализе социальных процессов в условиях динамической нестабильности и обеспечивает условия для личностной и групповой, региональной и национальной безопасности[3][12].

Причины конфликта

Причины конфликта — это явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и, при определённых условиях, вызывают его. Среди огромного множества причин конфликтов есть так называемые общие причины, которые проявляются так или иначе практически во всех возникающих конфликтах. К ним можно отнести[18]:

- Социально-политические и экономические причины — связаны с политической и экономической ситуацией в стране.

- Социально-демографические причины отражают различия в установках и мотивах людей, обусловленные их полом, возрастом, принадлежностью к этническим группам и другое.

- Социально-психологические причины отражают явления в социальных группах: взаимоотношения, лидерство, групповые мотивы, коллективные мнения, настроения и так далее.

- Индивидуально психологические причины отражают индивидуальные особенности личности (способности, темперамент, характер, мотивы).

Частные причины непосредственно связаны с конкретным видом конфликта и могут быть вызваны неудовлетворённостью условиями деятельности, нарушениями служебной этики, нарушением трудового законодательства, ограниченностью ресурсов, различиями в целях, ценностях, средствах достижения целей и неудовлетворительной коммуникацией. Причины конфликтов обнаруживают себя в конкретных конфликтных ситуациях, устранение которых является необходимым условием разрешения конфликтов[18].

Методы конфликтологии

Традиционным для конфликтологии являются методы экспериментального воссоздания изучаемых явлений либо наблюдения и описания их «естественного» существования. Экспериментальное исследование может осуществляться как в лабораторных, так и в естественных условиях человеческого существования. Наибольшее числе методических процедур экспериментального изучения конфликтов было предложено необихевиористами, среди которых выделяются переговорные, коалиционные и прочие моделирующие социальное взаимодействие игры. Особо стоит выделить матричную игру, известную как «дилемма заключённого». Схема дилеммы заключённого ставит участников эксперимента перед выбором между сотрудничеством и конкуренцией, что позволяет выявить личностные характеристики, оказывающие влияние на выбор типичных ответов в игре[19].

Проблематичным в данном случае является факт того, что конфликтная ситуация, создаваемая искусственно, не воспринимается в качестве действительной конфликтной ситуации участниками эксперимента. Поэтому лабораторные методы исследования конфликтов были подвергнуты критике за то, в какой мере результаты эксперимента описывают реальное взаимодействие людей. Например, «дилемма заключённого» содержит в себе образ человека, как сверхрационального существа, просчитывающего все возможные исходы и варианты некой ситуации, где критерием выбора является личная выгода. Исходя из этого, лабораторные «изучения незнакомых друг с другом студентов, симулирующих кооперацию и конкуренцию» не являются популярными методами исследования конфликта в начале XXI века[19].

Эксперименты с провоцированием конфликтов в естественных условиях, где сам факт участия в экспериментальной ситуация скрывается экспериментаторами, начали проводить ещё в середине XX века. Эксперимент Музафера Шерифа, в котором подростков делили на две группы, создавали сильную групповую сплочённость и вводили их в объективную конкурентную ситуацию, показал повышение количества и степени напряжённости конфликтных ситуаций, возникавших между подростками. Но проведение таких экспериментов сложно не столько из-за процедуры и организации эксперимента, сколько связано с этическими нормами, обязывающими предупреждать участника эксперимента и не создавать опасные для его жизни и здоровья ситуации[19].

Основными методами конфликтологии принято считать не только эксперимент, в процессе которого воссоздаются реальные ситуации из жизни, но и опрос или анкетирование, исследование документов, комплексное исследование и наблюдение[20]. В современной конфликтологии всё многообразие методов условно подразделяется на[2][20]:

- методы анализа и оценки личности (тестирование, наблюдение, опрос);

- методы изучения и оценивания социально-психологических феноменов в общностях (социометрический метод, наблюдение, опрос);

- методы диагностики и разбора противоречия (анализ результатов деятельности, наблюдение, опрос, метод экспертного интервью);

- методы управления конфронтациями (метод картографии, структурные методы).

На базе выявления личностных характеристик, предрасполагающих к конфликту, в конфликтологии начали применяться опросные методы, диагностирующие, например, внутриличностные конфликты. Для изучения конфлкиктов используют не только личностные опросники, но и социометрию, а также ретроспективный анализ конфликтов[19]. Социометрический метод позволяет получить информации о неформальных отношениях в малых социальных группах и их структуре, что позволяет управлять взаимоотношениями с группой через неформального лидера[21]. Картографический метод помогает понять причины возникновения конфликтного поведения и ситуаций через анализ ситуации. Картография способствует выявлению представлений о причине конфликта, вовлечённых сторонах и потребностях, которые побуждают людей к действиям в конфликтной ситуации[22][23].

Общей же ориентацией в конфликтологии является не столько направленность на получение эмпирического материала для описания феноменологии конфликта либо научно-теоретического осмысления его сущности, сколько тенденция к практическому разрешению конфликтов и созданию «работающих» технологий[19][24].

Классификация конфликтов

Традиционная классификация конфликтов основывается на критерии различения конфликтующих сторон: личностный конфликт, конфликты между индивидами, между индивидом и группой или организацией, между группой и организацией и между различными типами групп и организаций. Обычно выделяются пять стратегий разрешения конфликтов: приспособление, избегание конфликта, компромисс, соперничество и сотрудничество[25].

Внутриличностный конфликт

Понятие «личностного конфликта» объединяет в себе столкновение различных личностных образований (мотивов, потребностей, интересов, ценностей, целей, идеалов), представленные в сознании индивида соответствующими переживаниями. Наиболее известным личностным конфликтом является необходимость выбора между велениями разума и влечениями сердца[26]. Внутриличностному конфликту присущи такие особенности[27]:

- отсутствие конкретных субъектов конфликтного взаимодействия;

- специфичность форм протекания и проявления конфликта, выражающийся подчас в форме тяжёлых переживаний либо сопровождающийся: тревогой или депрессией:

- латентность, скрытность личностного конфликта, который не всегда осознаётся человеком и может скрываться под приступами эйфории или усилением активности индивида.

Межличностные и семейные конфликты

Межличностный конфликт — это ситуации противостояния, разногласий, столкновений между людьми. Данное противостояние воспринимается и переживается сторонам как проблема, требующая разрешения и вызывающая их активность, направленную на разрешение конфликтной ситуации в интересах обеих или одной сторон[28]. Межличностные конфликты имеют свои отличительные особенности, которые сводятся к следующему[29]:

- противоборство людей происходит непосредственно, здесь и теперь, на основе столкновения их личных мотивов;

- в конфликтной ситуации действует весь спектр причин: общих и частных, объективных и субъективных;

- для субъектов конфликтного взаимодействия ситуация являются своеобразным «полигоном» проверки и проявления характеров, способностей, интеллекта, воли и других индивидуально-психологических особенностей;

- данная ситуация характеризуется высокой эмоциональной заряженностью и охватом практически всех сторон отношений между конфликтующими субъектами;

- возможность вовлечения в конфликт тех, с кем стороны непосредственно связаны отношениями.

Межличностные конфликты могут реализовывать как в служебном коллективе и в общественном пространстве, так и в семье. Семейный конфликт может возникать как между супругами (горизонтальный конфликт), так и между родителями и детьми, внуками и старшим поколением (вертикальный конфликт). При всём при этом создание коалиций внутри семьи позволяет отнести данный вид конфликта к категории внутригрупповых конфликтов[25].

Внутригрупповые конфликты

Внутригрупповые конфликты могут возникать как в рамках формальных, так и неформальных групп. К этой конфликтов можно отнести конфликты, возникающие между различными отделами организации или различными группировками в обществе[30].

Организационные и трудовые конфликты возникают между субъектами социального взаимодействия внутри организации и имеют юридический аспект[31]. Данные конфликты могут вызываться внутриорганизационными причинами (непропорциональное распределение обязанностей между отделами) либо внешними для организации причинами (изменение налоговой политики государства), которые могут как способствовать сплочению коллектива, так и размывать коллективное единство. Одной из важнейших особенностей управления организационными конфликтами является то, что их регулирование и разрешение основывается на прочной правовой базе (от основополагающих документов государства до отдельных приказов и распоряжений руководства организации). Одним из основных правовых документов, регламентирующих отношения в системе «работник — работодатель» в Российской Федерации, является Закон «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», а для отдельных организаций — коллективный договор, в котором, как правило, оговариваются возможные варианты урегулирования трудовых споров и конфликтов. Для регулирования и разрешения локальных конфликтов правовой базой могут служить устав организации и другие правовые акты, определяющие систему прав и обязанностей всех её членов, а также нормы и правила взаимодействия между ними[32]. Вместе с этим внутриорганизационный конфликт можно рассматривать не только как вызов установившемуся порядку и стабильности, но и в качестве источника развития и модернизации организации[33].

В качестве внутригрупповых конфликтов можно рассматривать экономические и политические конфликты, где сторонами могут выступать такие субъекты социального взаимодействия, как классы, государства, нации на основе противоположных экономических интересов, обусловленных положением и ролью в системе отношений. При всём при этом борьба между различными группировками, например, народностями одного государства имеет тенденцию превращаться в межгрупповой конфликт. Понятие экономического конфликта означает не что иное, как борьбу различных сил за влияние в сфере экономики: борьбу за ресурсы, рынки сбыта, приоритет в производстве товаров и прочее. Данные конфликты могут проявляться на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях и вовлекать множество людей, политические партии и государства и выражаться как в форме конкуренции, так и в экономической блокаде, эмбарго и забастовках[34].

Политика есть концентрированное выражение экономики.Владимир Ульянов-Ленин, Ещё раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина

Понятие «политический конфликт» означает не что иное, как борьбу различных общественных сил за влияние в институтах государственной власти (правительстве, парламенте, местных и региональных органах управления). Основным предметом выступает государственная власть, так как она позволяет реализовать различные интересы тех или иных общественных сил не только в политике, но и во других сферах социальной жизни. Одной из существенных особенностей политических конфликтов является то, что в них сплетаются практически все общественные интересы — экономические, личностные, духовно-идеологические. В силу этого политические конфликты являются одними из самых острых и всеобъемлющих. Интенсивность и острота политических конфликтов обусловлена тем, что они идеологически мотивируются и институционально организуются[35].

Межгрупповые конфликты

Межгрупповые конфликты есть ситуации столкновения как между группами и общностями людей, так и между их отдельными представителями, где восприятие индивида другой группы преломляется через оппозицию «Мы — Они». К подобным конфликтам могут быть отнесены этнонациональные и межгосударственные конфликты, а также конфликты в духовной сфере[36].

Война есть продолжение политики, только иными средствами.Карл фон Клаузевиц, О войне

Межгосударственные конфликты в наибольшей степени находят выражение в военных конфликтах. Военный конфликт является формой разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением военной силы и представляет собой применение вооружённого насилия противоборствующими сторонами в интересах достижения определённых целей. Основными типами военных конфликтов являются войны и вооруженные конфликты[37][38]. Под войной следует понимать высшую форму разрешения коренных противоречий между государствами, коалициями государств, социальными группами населения одного государства путём применения интенсивного вооружённого насилия, сопровождающегося другими видами противоборства (политического, экономического, информационного, психологического, сил специальных операций), в интересах достижения ограниченных, важных или радикальных военно-политических целей. Под вооружённым конфликтом же понимаются столкновения ограниченного масштаба, которые могут провоцироваться и создаваться незаконными вооружёнными формированиями[37][38].

В универсальном смысле этнос (греч. ἔθνος — группа, племя, народ) есть исторически возникшая устойчивая социальная группа людей, представленная племенем, народностью, нацией. Основным условием возникновения этноса является общность: самосознания — сознания своего единства и отличия от всех других подобных образований; территории; языка; и культуры (обычаев и традиций). Дополнительными условиями могут быть общность религии и близость этнического происхождения. Этнонациональный конфликт начинается с этнической напряжённости, особого психического состояния этнической общности, которое формируется в процессе отражения групповым этническим сознанием совокупности неблагоприятных внешних условий, ущемляющих интересы этноса. Степень этнической напряжённости зависит от структуры и содержания межэтнических коммуникаций, особенностей этнической культуры взаимодействующих общностей и исторического характера отношений между ними. К этнонациональным конфликтам относятся не любые социальные и экономические столкновения между различными этническими группами, а только те, которые происходят под влиянием этнического национализма и возглавляются его политическими руководителями[39].

Конфликты в духовной сфере общества или духовные конфликты возникают на основе противоречий в мировоззренческих взглядах или интересах, складывающихся в процессе производства, распределения и потребления духовных ценностей. Подобные конфликты охватывают не только формы общественного сознания, которые чаще всего связываются с религией либо с социальными институтами, организующими идеологию, но и общности людей, ценностно-ориентационное единство которых направляется ценностями и идеалами. Конфликты в духовной сфере могут выражаться в как в дискуссиях и полемике противоборствующих сторон, так и остракизме и преследование инакомыслящих[40][41].

Отражение конфликта в искусстве, средствах массовой информации

Конфликт как явление, играющее ключевую роль в жизни человека и общества, во все времена находил свое место в художественно-образных формах отражения действительности. Литература, живопись, скульптура, музыка, танец, кино, театр, другие виды искусства всегда художественно отражали конфликты, влияли на формирование отношения к ним у зрителей, читателей, слушателей. С момента появления наскальной живописи и устно передаваемых легенд искусство служило мощным фактором духовно-практического освоения людьми конфликтов, влияло на их определение своего поведения. Исследование факторов, влияющих на выбор человеком тех или иных способов поведения в конфликтных ситуациях выступает важнейшей задачей конфликтологии. Очевидно, что использование искусства и СМИ с целью изменения отношения к конфликтам и развитию способности их конструктивного разрешения — одно из весьма перспективных направлений повышения культуры человечества. Включение данной проблематики в сферу интересов конфликтологии повышает практические возможности науки по изучению и регулированию прежде всего социальных конфликтов. Любая область искусства оказывает влияние на понимание людьми сущности и роли конфликтов в их жизни, а также на формирование стереотипов поведения в проблемных ситуациях взаимодействия с окружающими[42].

Литература

- Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. — М.: Юнити, 2000. — 551 с. — ISBN ISBN 5-238-00062-6.

- Гришина Н. В. Психология конфликта. — СПб.: Питер, 2008. — 544 с. — ISBN 978-5-91180-895-2.

- Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. — СПб.: Питер, 2009. — 384 с. — ISBN 978-5-388-00684-4.

- Зеленков М. Ю. Социальная конфликтология (базовый курс). — М.: Юридический институт МИИТа, 2011. — 272 с.

- Леонов Н. И. Конфликтология. — М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2006. — 232 с. — ISBN 5-89502-511-0.

- Соколов С. В. Социальная конфликтология. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 327 с. — ISBN 5-238-00242-4.

Примечания

- ↑ Соколов, 2001, с. 3.

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 Емельянов, 2009, с. 10–15.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Гришина, 2008, с. 39–54.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Гришина Н. В. Конфликтология. Большая российская энциклопедия (24 мая 2022). Дата обращения: 28 сентября 2023.

- ↑ Анцупов, Шипилов, 2000, с. 251–262.

- ↑ 6,0 6,1 Анцупов, Шипилов, 2000, с. 192–197.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Анцупов, Шипилов, 2000, с. 10–15.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 История становления конфликтологии. StudFiles. Дата обращения: 28 сентября 2023.

- ↑ Анцупов, Шипилов, 2000, с. 26–38.

- ↑ Дмитриев Ю. А. О развитии конфликтологии в России // Учёные записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. — 2011. — № 2 (39). — С. 96—102.

- ↑ Петровская Л. А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта // Теоретические и методологические проблемы социальной психологии / Под ред. Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой. — М.: Издательство Московского университета, 1977. — С. 126—143. — 205 с.

- ↑ 12,0 12,1 12,2 Конфликтология: учебное пособие / Составители С. Ю. Иванова, С. В. Попова. — Ставрополь: ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 2015. — С. 16—17. — 176 с. — ISBN 978-5-9296-0776-9.

- ↑ 13,0 13,1 Зеленков, 2011, с. 15–16.

- ↑ Анцупов, Шипилов, 2000, с. 78–88.

- ↑ 15,0 15,1 Леонов, 2009, с. 34–43.

- ↑ Анцупов, Шипилов, 2000, с. 205–213.

- ↑ Соколов, 2001, с. 25.

- ↑ 18,0 18,1 Емельянов, 2009, с. 28.

- ↑ 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 Гришина, 2008, с. 148–175.

- ↑ 20,0 20,1 Ведмеш Н. А. Конфликтология как наука - предмет, методы, основы конфликтологии. Психология и психиатрия. Дата обращения: 21 ноября 2023.

- ↑ Городилин С. К. Социометрический метод. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Дата обращения: 2 октября 2023.

- ↑ Картография конфликта. StudFiles. Дата обращения: 2 октября 2023.

- ↑ Картография конфликта как способ достижения победы.. Московский бизнес портал. Дата обращения: 2 октября 2023.

- ↑ Структурные методы разрешения конфликтов. StudFiles. Дата обращения: 2 октября 2023.

- ↑ 25,0 25,1 Зеленков, 2011, с. 66–83.

- ↑ Гришина, 2008, с. 95–107.

- ↑ Емельянов, 2009, с. 184.

- ↑ Гришина, 2008, с. 107–120.

- ↑ Емельянов, 2009, с. 220.

- ↑ Гришина, 2008, с. 133–141.

- ↑ Зеленков, 2011, с. 260.

- ↑ Емельянов, 2009, с. 275.

- ↑ Зеленков, 2011, с. 120.

- ↑ Емельянов, 2009, с. 261.

- ↑ Емельянов, 2009, с. 262.

- ↑ Гришина, 2008, с. 120–133.

- ↑ 37,0 37,1 Зеленков, 2011, с. 195, 197.

- ↑ 38,0 38,1 Редакция военных наук. Военный конфликт. Большая российская энциклопедия (15 сентября 2022). Дата обращения: 2 октября 2023.

- ↑ Зеленков, 2011, с. 135, 139.

- ↑ Емельянов, 2009, с. 264.

- ↑ Зеленков, 2011, с. 177, 181.

- ↑ Анцупов, Шипилов, 2000, с. 19.

Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Знание.Вики. |