Спиноза, Бенедикт

| Бенедикт Спиноза | |

|---|---|

| лат. Benedictus de Spinoza | |

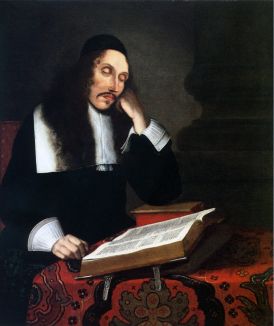

Портрет голландского философа Бенедикта де Спинозы, написанный в 1664 году Францем Вульфхагеном Портрет голландского философа Бенедикта де Спинозы, написанный в 1664 году Францем Вульфхагеном | |

| Имя при рождении | Барух Спиноза (порт. Baruj Espinosa) |

| Дата рождения | 24 ноября 1632 |

| Место рождения | Амстердам, Республика Соединённых провинций |

| Дата смерти | 21 февраля 1677 (44 года) |

| Место смерти | Гаага, Республика Соединённых провинций |

| Страна |

|

| Язык(и) произведений | |

| Направление | |

| Основные интересы | |

| Значительные идеи | |

| Оказавшие влияние | |

| Испытавшие влияние | |

Бенеди́кт (Бару́х) Спино́за (порт. Baruj Espinosa; лат. Benedictus de Spinoza) (24 ноября 1632, Амстердам — 21 февраля 1677, Гаага) — голландский философ-рационалист еврейского происхождения, один из видных представителей философии Нового времени, который внёс огромный вклад в философию, этику и социальную философию. Спиноза, отказавшись от большей части отцовского наследства в пользу сестёр, добывал средства на жизнь шлифовкой оптических стёкол.

Нарастающее отчуждение от еврейской общины закончилось его отлучением в 1656 году. Философское мировоззрение Спинозы формировалось в противостоянии и тесном взаимодействии с картезианством (философия Рене Декарта) и является строго монистическим. При жизни Спиноза опубликовал «Принципы философии Декарта» и «Богословско-политический трактат», который стал образцом историко-филологической критики Библии. Спиноза считается одним из основателей библейской критики, а его философия в онтологическом плане рассматривается как философия пантеизма из-за отождествления Природы и Бога. В XVII — XVIII веках слово «атеист» было синонимом слов «спинозист» и «последователь Спинозы»[1][2][3][4].

Биография

Детство благословенного

Барух Эспиноза, предки которого были в числе марранов, покинувших Португалию и нашедших приют в Голландии, родился на окраине Амстердама, в еврейском квартале. Михоэл Эспиноза — его отец — был богатым торговцем, который ведал финансовыми делами еврейской общины. Его семья жила в большом доме на улице Бургвал, где и родился его сын, получивший имя «Барух» (ивр. בָּרוּךְ — благословенный). Незадолго до своего шестого дня рождения Барух лишился матери, а его отец уже тогда хотел увидеть своего сына в роли духовного пастыря. Впоследствии Барух поступил в религиозное семиклассное училище «Эц-хаим» (ивр. עץ חיים — Древо жизни), обучение в котором начиналось Торой и заканчивалось Талмудом[1].

В изучении Танах, то есть Торы («Закона» или «Моисеева Пятикнижия»), Невиим (книг «Пророков»), Хетубим («Писаний») и Талмуда Барух просиживал часами, увлёкшись чтением и разгадыванием криптограмм Бога. В училище, которое де Эспиноза исправно посещал, Баруха считали илуем (ивр. עִילּוּי — гений, вундеркинд), что вызывало восхищение семьи и особенно его сестёр — Ревекки и Мириам. Однажды Барух возвращался из училища «Эц-хаим» и стал свидетелем сцены на одной из улиц еврейского квартала, где группа детей, наученных клерикалами, гонялась с камнями в руках за человеком «с бледным, измученным лицом, с седой головой и крепко сжатыми губами»[5]. Это в общем-то заурядное событие для иудейской общины в целом было грандиозным потрясением для Баруха Эспинозы, впоследствии он узнает имя этого старика — Уриель да Коста[1].

Религиозное совершеннолетие и выход за пределы еврейской общины

24 ноября 1645 года Барух стал «Бар-Мицва» (ивр. בַּר מִצְוָה — сын заповеди), то есть достиг религиозного совершеннолетия и с этих пор самостоятельно нёс ответственность за свои поступки и деяния перед Богом. После торжества Барух получил от отца разрешение на приглашение учителя латыни — языка, который откроет для него путь к философским знаниям. Исправно посещая религиозное училище, Барух стал также навещать недалеко жившего от них родственника отца — Даниеля (Хуана) де Прадо. Вероятно, в одну из таких встреч доктор Хуан де Прадо рассказал Баруху о жизни Уриеля да Косты и о том, что тот полагал душу человеческую смертной[1][5].

Именно дядя Баруха Эспинозы порекомендовал ему обучение в школе Франциска ван ден Эндена, где изучали голландский язык, математику, механику и прочие науки. Но против обучения у Франциска ван ден Эндена выступал отец Баруха, который считал, что, прежде чем сын получит сан духовного пастыря, он ничем другим заниматься не должен. Барух продолжал обучение в училище «Эц-хаим» до 1652 года. Но однажды в частной беседе с другими учениками «Эц-хаима» Барух высказался против божественного происхождения Танах и Талмуда, бессмертия души и загробной жизни. Ученики донесли на Баруха о его «ереси», поэтому Баруха Эспинозу вызвали в судилище, где он, ссылаясь на священное писание, стремился доказать необоснованность доктрины о бессмертии души[1][5].

Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что всё — суета.

Екклесиаст, глава 3, стих 19

Кто находится между живыми, тому есть ещё надежда, так как и псу живому лучше, нежели мёртвому льву. Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чём, что делается под солнцем.

Екклесиаст, глава 9, стихи 4-6

Баруха Эспинозу предали «малому отлучению», то есть никто из иудеев не должен был вступать в контакт с ним . В этом же году отец Баруха заболел тяжёлым недугом, мачеха умерла от туберкулёза, сёстры вышли замуж, поэтому участие в жизни Баруха стал активно принимать его дядя — доктор Хуан де Прадо. Уже осенью 1652 года Барух Эспиноза вышел за пределы еврейской общины и стал учеником школы Франциска ван ден Эндена. Именно в этой школе Барух Эспиноза познакомился с философией Рене Декарта, а также изучал достижения современной ему математики и естественных наук. Помимо этого Барух Эспиноза изучал латынь, а также греческий и итальянский языки, благодаря чему вскоре прочёл книгу Джордано Бруно «Изгнание торжествующего зверя»[1][5].

30 марта 1654 года Михоэл де Эспиноза скончался и между сёстрами и Барухом начались судебные тяжбы за наследство отца. Барух выиграл суд, но после добровольно уступил имущество своим сёстрам. После чего Барух стал искать заработка и нашёл его в оптическом деле, он стал шлифовальщиком линз, и этой деятельностью, как и философствованием, он занимался до самого конца жизни[1][5].

Начало пути Бенедикта Спинозы и отлучение Баруха Эспинозы

В середине XVII века в политической сфере Голландии доминировало две партии: коллегианты и партия штатгальтера — принца Оранского[6]. Коллегианты или «государственная» партия состояла из представителей высших слоёв буржуазии, придерживавшихся республиканских идей, в то время как в партию штатгальтера входили монархисты, искавшие опору с помощью духовенства в простонародье. Коллегианты были защитниками своеобразного свободомыслия, то есть они защищали гуманизм, апеллируя к Библии. Коллегианты полагали, что священнослужители искажают божественные истины ради того, чтобы удержать свои привилегии, поэтому объявляют еретиком каждого, кто пытается понять Библию своим собственным умом. Барух Эспиноза познакомился в 1655 году с коллегиантами, которые собирались по воскресеньям в доме Корнелиуса Мормана на улице Линденграхт[1][5].

Франциск ван ден Энден ввёл в круг коллегиантов Баруха Эспинозу, который уже в начале февраля 1656 года прочитал коллегиантам лекцию, посвящённую проблеме пророчеств и откровения, подтверждая свои выводы ссылками на священные тексты. Вывод, который делал Барух Эспиноза, состоял в том, что Бог Библии, Бог откровения — это вымысел жрецов и пророков, описывавших Бога, как человека, и наделивших его человеческими чертами и вера в такого бога есть суеверие. В конце лекции Баруха де Эспинозы Симон Иостен пригласил друзей-коллегиантов на ужин к себе домой, куда Барух Эспиноза шёл вместе со своей учительницей латыни и дочерью Франциска ван ден Эндена — Кларой-Марией, которая сказала, что слово «спиноза» переводится с латинского, как роза. Поэтому для гармонии она подобрала ему латинское же имя и назвала его Бенедиктом (с лат. — «благословенный»). Так, Барух, предки которого были родом из города Эспиноза, стал Бенедиктом Спинозой[1][5]. Хотя существует альтернативная гипотеза о том, что Спиноза сменил своё имя только в 1660 году[4].

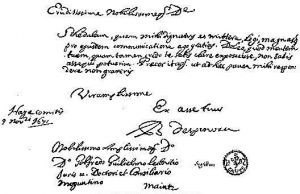

Шлифуя целыми днями линзы, а вечера и ночи посвящая философии, Бенедикт Спиноза вскоре написал свой первый труд — «Краткий трактат о боге, человеке и его счастье». В этом неоконченном трактате Спиноза обозначил своё отношение к Богу и Природе, к богослужению и предопределению, к человеку и его назначению. В заключении своей работы, видимо, передававшейся в списках, Спиноза просит соблюдения осторожности при передаче этих мыслей другим людям. «Краткий трактат» сделал Спинозу в среде радикально настроенной буржуазной интеллигенции республиканской Голландии, что не было не замечено еврейскими раввинами, которые продолжали следить за поведением Спинозы после «малого отлучения». Убедившись, что автором «богохульного» сочинения является Барух Эспиноза, его вызвали в судилище общины 25 июля 1656 года, результатом чего стало наложение херема от 27 июля 1656 года[1][5].

Господа Маамада доводят до вашего сведения, что, узнав с некоторых пор о дурном образе мысли и действий Баруха де Эспинозы, они старались совлечь его с дурных путей различными средствами и обещаниями. Но так как всё это ни к чему не повело, а напротив того с каждым днём получались всё новые и новые сведения об ужасной ереси, исповедуемой и проповедуемой им, и об ужасных поступках, им совершаемых, и так как всё это было удостоверено показаниями свидетелей, которые изложили и подтвердили всё обвинение в присутствии означенного Эспинозы, достаточно изобличив его при этом, то по обсуждении всего сказанного в присутствии Господ Хахамов решено было, с согласия последних, что означенный Эспиноза должен быть отлучён и отделён от народа Израилева — почему на него и налагается Херем в нижеследующей форме. По произволению Ангелов и приговору Святых мы отлучаем, отделяем и предаём осуждению и проклятию Баруха д`Эспинозу, с согласия Синагогального трибунала и всей этой Святой Общины, перед священными книгами Торы с шестьюстами тринадцатью предписаниями, в них написанными, тому проклятию, которым Иисус Навин проклял Иерихон, которое Элиса изрёк над отроками и всем тем проклятиям, которые написаны в Книге Законов. Да будет проклят он и днём и ночью; да будет проклят и при выходе и при входе. Да не простит ему Адонай, да разразится Его гнев и его мщение над человеком сим, и да тяготят над ним все проклятия, написанные в книге Законов. Да сотрёт Адонай имя его под небом и да предаст его злу, отделив от всех колен Израилевых со всеми небесными проклятиями, написанными в книге Законов. Вы же, твёрдо держащиеся Адоная, вашего Бога, все вы ныне да здравствуете! Предупреждаем вас, что никто не должен говорить с ним ни устно, ни письменно, ни оказывать ему какую-либо услугу, ни проживать с ним под одной кровлей, ни стоять от него ближе, чем на четыре локтя, ни читать ничего, им составленного или написанного.Текст херема, обнародованного Тебой шестого числа месяца Аб против Баруха де Эспинозы.

После суда и до обнародования отлучения Спиноза написал руководителям общины: «То, что вы со мной намерены сделать, вполне совпадает с моими устремлениями. Я хотел уйти по возможности без огласки. Вы решили иначе, и я с радостью вступаю на открывшийся передо мной путь». Бенедикт Спиноза не присутствовал на объявлении херема, так как примиряться он не собирался и покинул навсегда еврейский квартал, в котором вырос[1][5].

Политика, религия и философия Спинозы в контексте эпохи Нового времени

Для Нового времени были свойственны два устремления, одно из которых выражалось в обоснования права на выделение философии и науки из-под «крыла» теологии и признание их автономности. Второе устремление выражалось в ликвидации приоритета богословского воззрения на мир и человека и замене этого взгляда позитивно-научным миропониманием. Ради утверждения этих идей Бенедикт Спиноза порвал с еврейской общиной. Хотя власть раввинов не распространялась на тех, кто ушёл из еврейского квартала, но раввин Саул Мортейро, бывший учителем Спинозы, обратился к городским властям, подключив к борьбе против непокорного Спинозы кальвинистский консисториат Амстердама. Магистрат, рассмотрев «преступные деяния» Спинозы, предписал ему покинуть Амстердам, в результате чего Спиноза поселился в Оуверкерке. Прожив в этом городке около трёх месяцев, Спиноза в 1657 году вернулся в Амстердам и поселился у друзей-коллегиантов, занимаясь самообразованием, шлифовкой алмазов и линз и оттачиванием своих философских идей. В 1658 году Спиноза неоднократно встречался со своим дядей — Хуаном де Прадо[4]. В 1659 году, когда в Амстердаме уже сложился кружок спинозистов, религиозный фанатик по имени Рефоэл напал на Спинозу, возвращавшегося с друзьями из театра. Спинозе удалось избежать смертельного удара, но вскоре Саул Мортейро просил бургомистра вторично выдворить Спинозу из Амстердама[1][5].

С 1660 года по 1663 год Спиноза жил в Рейнсбурге, в котором до сих пор сохранился дом, в котором жил голландский мыслитель. Здесь он написал «Трактат о радуге» и дописывал «Краткий трактат о боге, человеке и его счастье». В Рейнсбурге Спинозу навещали друзья, в том числе и Генрих Ольденбург, в беседах и в переписке с которым рождался «Трактат об усовершенствовании разума». В этом трактате Спиноза утверждал тезис о том, что человек способен проникать в тайны природы и раскрывать её сокровенные законы. В целом, этот неоконченный трактат должен рассматриваться, как гимн всесилию разума[5].

По просьбе друзей Спиноза в 1663 году написал «учебное пособие» для студентов по философии, так как правительство Голландии запретило чтение «Первоначал философии» Рене Декарта. За две недели Спиноза популярно изложил основы картезианства в трактате «Принципы философии Декарта, изложенные в геометрическом порядке, с приложением метафизических мыслей», который был опубликован в 1663 году. Эта работа, в которой не только излагались, но и подвергались критике основные положения философии Рене Декарта с указанием расхождений по ряду вопросов между Картезием и Спинозой, создала последнему славу европейского философа[5].

20 апреля 1663 года Спиноза переехал в Ворбург, расположенный недалеко от Гааги, где он познакомился с Христианом Гюйгенсом. Спиноза, арендовав комнату у художника-коллегианта, зарабатывал на жизнь шлифовкой линз, а вечерами и ночами работал над своей главной философской работой — «Этикой». В конце лета 1665 года Спинозу впервые посетил глава нидерландского правительства Ян де Витт и обсуждал с ним вопрос о положении церкви в государстве. Эта беседа стала предпосылкой для написания «Богословско-политического трактата», в котором Спиноза будет продвигать идею свободы совести и мысли. Впоследствии Ян де Витт — глава республиканцев и противник монархистов приезжал к Спинозе иногда один, а иногда в компании. В период с 1665 по 1670 годы Спиноза переводит на голландский язык Ветхий завет[5].

Спиноза в 1669 году[3] или в 1670 году[4][5] перебрался в Гаагу — резиденцию нидерландского правительства республиканцев. «Богословско-политический трактат», завершённый Спинозой в 1668 году и опубликованный в 1670 году, был издан анонимно. Но ни для кого не было секретом, кто является автором этого трактата. В течение двух лет этот трактат выдержал четыре издания, его перевели на латынь и другие европейские языки, его читали и в Париже, и в Лондоне, и в других европейских столицах. Публикация трактата вызвала бурю негодования среди иудейских раввинов и кальвинистских проповедников Голландии, хотя, ожидая такой реакции, Спиноза отказался от публикации трактата на голландском языке[4]. Ян де Витт «клал под сукно» все прошения об искоренении «душегубительной книги». Вероятно, именно поэтому Ян де Витт вместе с братом Корнелием был убит и растерзан толпой, подстрекаемой духовенством и монархистами 29 июня 1672 года[1][5]. Сам Спиноза, назвавший в своём воззвании жителей Гааги «самыми низким варварами», спасся от разъярённой толпы только благодаря тому, что хозяин дома запер мыслителя в комнате[4].

После смерти Яна де Витта к власти в Голландии «божьей милостью» пришёл принц Оранский и Нассауский Вильгельм III Генрих, который запретил «Богословско-политический трактат» в 1674 году. В этом трактате последовательно проводилась критика религиозных постулатов и отрицалась антропоморфность Бога, утверждалась необходимость отделения религиозной веры от философии. Спиноза подверг сомнению авторство многих книг Библии, полагая, что они написаны скрывшими свои имена священниками по материалам хроник, легенд и летописей. Спиноза также выдвинул положение, связанное с требованием отделения церкви от государства, ведь, только государство должно являться авторитетом во всех делах человеческих, гарантируя людям свободу мысли и совести. Именно поэтому в XVII — XVIII веках слово «атеист» было синонимом слов «спинозист» и «последователь Спинозы»[1][5].

Европейская слава и конец жизни Спинозы

В 1673 году курфюрст Пфальцский Карл I Людвиг через профессора теологии Гейдельбергского университета Иоганна-Людвига Фабрициуса предложил Спинозе занять место профессора в университете. Спинозе была обещана «широчайшая свобода философствования», с условием не «злоупотреблять ею для потрясения основ публично установленной религии». Спиноза в учтивой форме отказался, потому что, как писал он в письме, ему не понятно, какими пределами должна ограничиваться свобода философствования, чтобы не вызывать подозрений в посягательстве на основы религии. В том же году Спинозе через принца Конде Людовика II Бурбона была предложена пожизненная пенсия от «его величества короля Франции», если голландский мыслитель посвятит последнему какое-либо своё сочинение. Спиноза в письме ответил, что все свои произведения посвящает «только истине». Год спустя, в 1674 году во Франции был казнён учитель Спинозы — Франциск ван ден Энден за участие в заговоре против французского «короля-солнца» — Людовика XIV[5].

В 1674 году[4] или в 1675 году[5] Спиноза завершил работу над «Этикой» и попытался опубликовать её. Его попытки не нашли успеха, потому что протестантские теологи, доказывали, что Спиноза в своих работах отрицает бытие Божье[4]. Поэтому философ и его друзья начали распространять «Этику» в списках. В «Этике» Спиноза стремится показать суть философии, заключающуюся в активном поиске истины и смысла жизни человека. В этом трактате утверждалось, что людям необходимо совершенствовать свой разум, своё тело и делать более гуманными отношения с другими людьми. Поздней осенью 1676 года Готфрид Вильгельм Лейбниц посетил Спинозу, и они долго беседовали. Но о чём говорили приверженец субстанционального монизма, рассматривавший природу, как единую целостность и первоначало, и сторонник церкви, религии и Бога, утверждавший возможность их плюралистического сосуществования с государством, неизвестно[5].

21 февраля 1677 года Спиноза умер от туберкулёза. «Политический трактат», как дополнение «Богословско-политического трактата», который голландский мыслитель писал в последние годы жизни, остался неоконченным. В декабре этого же года друзья Спинозы издали «Посмертные сочинения» (лат. Opera posthuma), в которые вошли «Этика», «Трактат об усовершенствовании интеллекта», «Краткая древнееврейская грамматика» и переписка Спинозы. Но в скором времени «Посмертные сочинения» были запрещены декретом от 28 июля 1678 года, как книга, содержащая «кощунственные и безбожные учения»[5]. В 1687 году был опубликован естественнонаучный трактат Спинозы — «Трактат о радуге»[4].

Философия Спинозы

В XVII веке в философии существовали и боролись друг с другом два гносеологических направления: рационализм и эмпиризм. Спиноза, как и Рене Декарт, несомненно относится к сторонникам рационализма. Хотя Спиноза и признавал жизненную необходимость опыта, тем не менее он не придавал ему в познании ведущего значения. Благодаря опыту возможно лишь установление внешних связей, абстрактных особенностей «единичных вещей». Способность познания действительности осуществляется благодаря общим понятиям, которые должны иметь строгое значение как в современной Спинозе математике. Поэтому голландский мыслитель высоко оценивал математику и полагал необходимым для философии использование «геометрического метода» с целью изложения проблем метафизики[3].

Рене Декарт, стремившийся решить основной вопрос философии, то есть проблему отношению мышления к бытию, своей теорией хотел объяснить принцип познания человеком действительности. Вопрос познания мира человеком идейный оппонент Спинозы решал посредством допущения существования у человека наряду с «протяжённым» (ограниченным, определённым в пространстве) телом бестелесной субстанции — души[7]. Душа и тело рассматривались Картезием, как изолированные и абсолютно противоположные друг другу субстанции, причём свобода и детерминизм являлись атрибутами духа и материи соответственно. Атрибутами души, обладающей свободой воли, полагались мышление и речь, а вопрос связи души и тела получил название психофизической проблемы[8].

Спинозу дуалистическое решение проблемы бытия и мышления не устраивало, ведь концепция Рене Декарта содержала в себе идею раздвоенности мира на мир естественный и сверхъестественный. Спиноза начинал строить свою философию, освобождающую пространство для новоевропейской науки, исходя из религии, критикуя религию и уходя от религии. Разрушая представления об антропоморфном Боге, Спиноза становился «отрицающим Бога». Поэтому Спинозе было необходимо всесторонне и последовательно утвердить новую дефиницию Бога, то есть переопределить понятие «Бог» в соответствии с его философской концепцией. Единую субстанцию или мир в самом общем смысле Спиноза как раз и называл Богом или Природой[2][3][8].

Онтология и гносеология в философии Спинозы

Спиноза в своём анализе сущности познания исходил из единой и бесконечной субстанции, являющейся основой всех вещей и обладающей бесконечным количеством атрибутов (законы и принципы природы), что указывает на его приверженность идеям монизма. Из бесконечного количества атрибутов этой субстанции человеку, по Спинозе, известны лишь два: протяжение (пространственная определённость) и мышление (функциональная связь)[4][8][9]. Картезианская дихотомия инертной материи и творящего духа, пассивного тела и активной души были сняты спинозовской субстанцией, то есть две картезианские субстанции превратились в атрибуты одной-единственной субстанции. Субстанция, развивающаяся сама по себе, является причиной самой себя (лат. causa sui), полагает многообразие бесконечного числа вещей различными модусами (лат. modus — способ) этой субстанции. При всём при этом модусом протяжённости является пространственно-определённое тело, представляющее собой определённую пропорцию движения-покоя, а модусом мышления — идея[2][8][10].

Субстанция в единстве своих атрибутов и модусов, выделяющая из себя множество вещей, выступает в качестве порождающей природы (лат. natura naturans), а мир вещей является природой порождённой (лат. natura naturata)[3]. Вещи или конечные тела, являющиеся лишь определённой пропорцией движения и покоя, преходящи и представляют собой лишь «моменты» породившей их субстанции, свободно полагающей порядок и связь тел. Именно поэтому Спиноза не нуждался в картезианской идее Бога или трансцендентном Боге теологии и теистической философии, ведь для бесконечной субстанции, являющейся причиной самой себя, достаточно взаимодействия её атрибутов и порождённых ей модусов[2][3][8].

Познание у Спинозы имеет три ступени, где первой является чувственное познание («мнение», «воображение»), осуществляемое либо через «беспорядочный опыт» или путём «проб и ошибок», либо «из знаков», то есть благодаря прочитанному или услышанному. Вторая ступень познания есть рассудок, при помощи которого человек образует адекватные идеи об отдельных вещах и их свойствах. Третий уровень познания называется «интеллектуальная интуиция», которая ведёт человека от адекватной идеи вещи или атрибута субстанции к пониманию сущности вещей[2][3][8]. Так как в основе познания мира и самой возможности познания лежит субстанция, то не должно быть различий между выражением субстанции через тот или иной атрибут. Из чего выводится формулировка сущности познания, зафиксированная Спинозой в своей «Этике»[11]:

Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей (лат. Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum).

Сущность человека и его назначение

Мир, в котором живёт человек, пронизан причинно-следственными отношениям, поэтому богословская свобода воли есть иллюзия, форма самообмана, вытекающая из незнания причин того или иного события. В основе антропологии и этики Спинозы лежит принцип детерминизма. то есть причинность, сцепка и взаимная обусловленность вещей[4]. В своём анализе жизни людей Спиноза всегда руководствовался правилом[2]:

И для того, чтобы относящееся к этой науке [политике] исследовать с тою же свободой духа, с какой мы относимся обыкновенно к предметам математики, я постоянно старался не осмеивать человеческих поступков, не огорчаться ими и не клясть их, а понимать.Политический трактат

Сущность человека Спиноза видит во влечениях или желаниях, побуждающих людей действовать. Влечение (лат. appetitus) проявляется двояко — в телесных и душевных аффектах. Аффекты — это состояния, которые увеличивают или уменьшают способность к действию, благоприятствуя или ограничивая эту способность. В основе всего многообразия эмоций и чувств лежат три аффекта: радость, печаль и желание[11]. Именно влечения человека являются подлинной действующей причиной бытия человека и определяют его поведение. Даже в основе познания лежит влечение, побуждающее человека стремиться к знаниям, обретение которых доставляют человеку блаженство и позволяет приобщиться к вечности[2][3][8].

Управление человеком своими влечениями делает его господином собственной жизни, рабство же вызвано одержимостью желаниями и следованием за ними. Высшей добродетелью у Спинозы является осознание того, что человек является частью Природы и подчинён её порядку. Осознание такой подчинённости Природе делает человека свободным и наделяет душевным спокойствием, что находит своё максимальное выражение в «интеллектуальной любви к Богу» (лат. amor Dei intellectualis). Такое наивысшее удовлетворение возникает вследствие познания сущности Бога или Природы, или единой субстанции[2][3][8].

Социально-политические взгляды Спинозы лаконично могут быть выражены анекдотом, который упоминал Анатолий Васильевич Луначарский[6]:

Спиноза часто играл в шахматы со своим домохозяином ван-Спииком. Однажды Спиик обратился к нему с вопросом:

«Почему, когда я проигрываю, я волнуюсь, а вы нет, разве вы так равнодушны к игре?»

«Нисколько, — отвечал Спиноза, — но кто бы из нас ни проиграл, какой-то король получает мат, и это радует моё республиканское сердце».

В «Этике» Спиноза писал, что религиозная вера должна быть сведена к малому количеству простых догматов, не претендующих на абсолютную истину. Религия должна была быть использована в государстве только для поддержания морали и должного общественного порядка, а представители церкви должны отказаться от философствования[11]. В «Богословско-политическом трактате» Спиноза утверждал идею о том, что государство, а не религия и церковь, должно быть авторитетом во всех делах граждан, гарантируя им вместе с этим свободу мысли и совести[2].

Спиноза вслед за Гуго Гроцием и Томасом Гоббсом стоял на позициях теории естественного права и общественного договора и полагал, что государство устанавливается соглашением людей. При этом государство ни в коем случае не должно покушаться на естественное право индивида свободно судить о тех или иных вещах, то есть определённым запретам должны быть подчинены действия людей, но не их мнения. Цель государства, по Спинозе, в избавлении людей от страха и предоставлении им условий для достижения свободы. Поэтому в наибольшей мере такому положению вещей соответствует демократическая форма правления[2].

Память о Спинозе

В Нидерландах престижная премия в области науки была названа в честь мыслителя из Амстердама — Премия Спинозы. Эта премия является наивысшей академической наградой для исследователей, работающих в Нидерландах. Премия вручается с 1995 года и составляет 1,5 млн евро, помимо которых номинанты получают бронзовую статую Спинозы[12].

История Нидерландов, преподаваемая в голландских школах содержит список из 50 основных тем, которые должен знать каждый культурный голландец. Одной из тем является биография Бенедикта Спинозы с сопутствующей пометкой «В поисках истины»[13].

В средней школе в Южном Амстердаме, названной в честь Бенедикта Спинозы — Лицей Спинозы на территории школы в период между 1953 и 1957 годами была установлен первый памятник Спинозе в Амстердаме — трёхметровая мраморная статуя[14]. В 1972 году портрет Спинозы был размещён на 1000-гульденовой банкноте, которая была в обращении в Нидерландах до введения евро[15].

В 1977 году в Иерусалиме состоялся международный философский конгресс, посвящённый 300-летию со дня смерти Спинозы. При Еврейском университете в Иерусалиме был создан научный центр по изучению философии Спинозы[4].

24 ноября 2008 года перед мэрией Амстердама был открыт второй в Амстердаме памятник Бенедикту Спинозе. Статуя включает в себя изображение самого Спинозы, рядом с которым располагается икосаэдр, символизирующий Вселенную как модель, созданную человеческим разумом. Экзотические птицы на статуе символизируют то, что Амстердам был и остаётся городом иммигрантов. Розы на мантии Спинозы отсылают к его имени, а надпись на статуе гласит: «Цель государства — свобода» (нидерл. Het doel van de staat is de vrijheid)[16][17].

Сочинения

- «Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье» (нидерл. Korte verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand) не окончен, написан около 1656 года.

- «Трактат о радуге» написан в 1660 году, опубликован в 1687 году (переиздан в 1862 г. вместе с неизвестным до того трудом философа «Краткий трактат о Боге, человеке и его блаженстве»)[4].

- «Трактат об усовершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей» (лат. Tractatus de intellectus emendatione, et de via qua optime in veram rerum cognitionem dirigitur), не окончен, написан около 1662 года, опубликован в 1677 году.

- «Принципы философии Декарта, изложенные в геометрическом порядке, с приложением метафизических мыслей» (лат. Renati Descartes principia philosophiae, more geometrico demonstrata), написаны и опубликованы в 1663 году.

- «Богословско-политический трактат» (лат. Tractatus theologico-politicus) опубликован анонимно в 1670 году.

- «Краткая древнееврейская грамматика» (лат. Compendium grammatices linguae hebraeae), её составление завершено в 1671 году, опубликована в 1677 году.

- «Политический трактат» (лат. Tractatus politicus) не окончен, посмертно опубликован в 1677 году.

- «Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделённая на пять частей» (лат. Ethica ordine geometrico demonstrata et in quinque partes distincta, in quibus agitur), дописана в 1675 году, опубликована в 1677 году.

Литература

- Беленький М. С. Спиноза. — Москва: Молодая гвардия, 1964. — 238 с.

- Васильев И., Науменко Л. Три века бессмертия (к 300-летию со дня смерти Б. Спинозы) // Коммунист. — 1977. — Вып. 5. — С. 63—73.

- Кечекьян С. Ф. Этическое миросозерцание Спинозы. — Москва: Путь, 1914. — 337 с.

- Конников И. А. Материализм Спинозы. — Москва: Наука, 1971. — 268 с.

- Лейст О. Э. Учение Бенедикта Спинозы о государстве и праве. — Москва: Госюриздат, 1960. — 56 с.

- Луначарский А. В. Барух Спиноза и буржуазия. — Москва: Журнально-газетное объединение, 1933. — 40 с.

- Майданский А. Д. Читая Спинозу. — Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. — 311 с. — ISBN 978-3-847-37886-0.

- Маньковский Л. А. Спиноза и материализм. — Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1930. — 205 с.

- Мудрый и вечно молодой Б. Спиноза : Сборник статей / Ответственный редактор Чесноков Г. Д.. — Москва: Издательство РАГС, 1999. — 162 с.

- Робинсон Л. М. Метафизика Спинозы. — Санкт-Петербург: Шиповник, 1913. — 421 с.

- Соколов В. В. Спиноза. — Москва: ЛИБРОКОМ, 2009. — 221 с. — ISBN 978-5-397-00629-3.

- Старейшее жизнеописание Спинозы : Б. Спиноза «Трактат об очищении интеллекта» / Автор-составитель А. Д. Майданский. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 525 с. — ISBN 978-5-222-12481-9.

- Фишер К. История новой философии: Бенедикт Спиноза. — Москва: АСТ, 2005. — 557 с. — ISBN 5-17-026924-2.

- Челпанов Г. И. Спинозизм и материализм : Итоги полемики о марксизме в психологии. — Москва: Типография МОНО при 1-м Московском институте глухонемых, 1927. — 47 с.

- Wolfson H. A. The philosophy of Spinoza: Unfolding the latent processes of his reasoning. — Cambridge: Harvard University Press, 1983. — 896 с. — ISBN 978-0-674-66595-8.

Примечания

- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 Беленький М. С. Спиноза о религии, боге и Библии. — М.: Мысль, 1977. — 120 с.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 Кротов А. А. Спиноза Бенедикт. БРЭ (3 августа 2022). Дата обращения: 5 января 2024.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Соколов В. В. Спиноза // Новая философская энциклопедия / Под ред. В.С. Стёпина. — М.: Мысль, 2001.

- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 Спиноза Барух. Электронная еврейская энциклопедия. Дата обращения: 5 января 2023.

- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 Беленький М. С. Спиноза. — М.: Молодая гвардия, 1964. — 238 с.

- ↑ 6,0 6,1 Луначарский А. В. Барух Спиноза и буржуазия. — М.: Журнально-газетное объединение, 1933. — С. 18. — 40 с.

- ↑ Мироненко И. А. Российская психология в пространстве мировой науки. — СПб.: Нестор-История, 2015. — С. 58—65. — 304 с. — ISBN 978-5-4469-0721-2.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 Ильенков Э. В. Мышление как атрибут субстанции // Диалектическая логика. Очерки истории и теории. — М.: Политиздат, 1974. — 271 с.

- ↑ Майданский А. Д. Читая Спинозу. — Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. — 311 с. — ISBN 978-3-847-37886-0.

- ↑ Науменко Л. К. «Наше» и «моё» : диалектика гуманистического материализма. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — С. 166. — 464 с. — ISBN 978-5-397-02388-7.

- ↑ 11,0 11,1 11,2 Спиноза Б. Этика. — Минск: Харвест, 2001. — 336 с. — ISBN 985-13-0268-6.

- ↑ Spinoza Prize. NWO. Дата обращения: 7 января 2023.

- ↑ Canon van Nederland. Canon van Nederland. Дата обращения: 7 января 2024.

- ↑ Mo 50 – Standbeeld Spinoza – Amsterdam. Hildo Krop. Дата обращения: 7 января 2024.

- ↑ Нидерланды 1000 Gulden 1972 Спиноза. David Coin. Дата обращения: 2024-007.

- ↑ Statue of Spinoza unveiled in Amsterdam centre (25 ноября 2008). Дата обращения: 7 января 2024.

- ↑ Who Stands Proud on a Pedestal in Amsterdam. UnClogged in Amsterdam (22 августа 2020). Дата обращения: 7 января 2024.

Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Знание.Вики. |

Данная статья имеет статус «проверенной». Это говорит о том, что статья была проверена экспертом |

- Знание.Вики:Cite web (не указан язык)

- Страницы, использующие волшебные ссылки ISBN

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся 24 ноября

- Родившиеся в 1632 году

- Родившиеся в Амстердаме

- Умершие 21 февраля

- Умершие в 1677 году

- Умершие в Гааге

- Философы по алфавиту

- Знание.Вики:Хорошие статьи

- Знание.Вики:Хорошие статьи по философии

- Знание.Вики:Хорошие статьи по алфавиту

- Умершие от туберкулёза

- Философы XVII века

- Философы Нидерландов

- Еврейские философы

- Ересь в иудаизме

- Пантеисты

- Персоналии:Атеизм

- Проверенная статья