Духовное производство

Духо́вное произво́дство (нем. die geistige Produktion) — деятельность, обеспечивающая формирование сознания; производство общественной формы сознания человека на конкретно-историческом этапе развития общества[1][2]; производство сознания в особой общественной форме, осуществляемое специально выделенными и внутри себя организованными группами людей — идеологическими слоями общества[3]. На ранних этапах развития человечества духовное производство было непосредственно вплетено в материальное производство; оно возникает и начинает развиваться благодаря общественному разделению труда. Выделение умственного труда происходит в рамках более общего процесса становления и развития общественного труда. Духовное производство есть специфически-историческое производство отчуждённых форм общественного сознания, примерами которого являются массовая культура или идеология, выступающая носительницей неких вечных и «естественных» духовных ценностей, интегрирующих индивидов в общество[4][5].

В капиталистической формации духовное производство сводится к интеллектуальной деятельности либо рассматривается в качестве основы познания действительности посредством искусства, религии, философии или науки. Подобная трактовка духовного производства обусловлена подчинением последнего классовым интересам и превращением оного в социально-отчуждённую форму общественного сознания. Если материальное производство создаёт вещи, то духовное производство — идеальные формы общественных связей и отношений — идеи, объединяющие людей[6][7].

Происхождение термина «духовное производство»

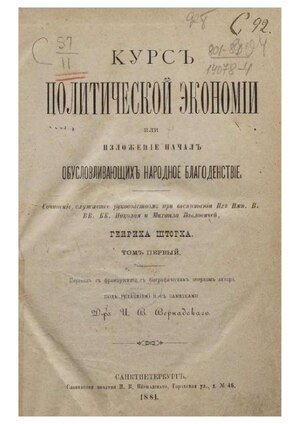

Термин «духовное производство» был введён русским экономистом и историком Андреем Карловичем Шторхом в 1815 году при чтении курса лекции будущему императору Николаю I по политической экономии. Лекции Андрея Карловича Шторха были опубликованы в 1815 и 1823 годах в Париже, на русском языке труд русского экономиста был опубликован только в 1881 году и вновь переиздан лишь в 2008 году. Андрей Карлович Шторх выделял сферу духовного производства, как особое подразделение общественного производства, и различал материальные блага и так называемые «внутренние блага, или элементы цивилизации»[1][2][3].

С трудами Андрея Шторха, опубликованными на немецком языке ознакомился Карл Маркс, в работах которого термин «духовное производство» получил дальнейшую разработку. В заслугу русскому экономисту Карл Маркс ставил то, что он не отождествлял производство только с материальным производством и смог преодолеть традицию, идущую от английского философа и экономиста Адама Смита, отнесения духовной деятельности к «непроизводственной сфере». Вместе с этим немецкий философ критиковал русского экономиста за непонимание связи этих двух видов производства и жёсткое их противопоставление[1][2].

Сущность духовного производства

Появление и выделение духовного производства в особую сферу общественного производства в марксизме объясняется исторически возникшим разделением труда. Выделение духовного производства и его противопоставление физическому труду происходит при переходе к цивилизации, когда высокий уровень общественного богатства позволяет одной части общества заниматься не материальным производством, а духовным. Разделение труда на материальный (физический) и духовный (умственный) закрепляется и впоследствии эти виды труда выпадают на долю разных индивидов, то есть появляются люди, занятые исключительно в сфере духовного производства[5]. Исторически первой формой идеологии, подчинившей себе духовное производство, в раннеклассовом обществе стала государственная религия, унаследовавшая магические элементы мифа и сделавшая их частью своей системы. Здесь складывается и первая социально оформленная группа идеологов — жреческая каста, главным занятием которой выступает не только производство всеобщего содержания сознания, но и контроль за его функционированием[8].

Класс, имеющий в своём распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производства, и в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются в общем подчинёнными господствующему классу.Карл Маркс, Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений

Духовное производство не осуществляется всем господствующим классом в целом. С этой целью в недрах господствующего класса возникают его особые «идеологические составные части», превращающие производство общественного сознания в свою особую социальную функцию. Возникновение идеологической, относительно самостоятельной сферы общественного развития обусловлено, таким образом, разделением материального и духовного труда внутри господствующего класса. Цель идеологии — формирование особого рода духовных ценностей, которые могли бы служить средством ориентации в условиях исторически-определённого классово-дифференцированного социума. Занимая центральное положение в структуре производства общественного сознания, она способна оказывать огромное влияние на волю, мысли и чувства людей[8].

Разделение духовного труда означает, что между различными группами людей, втянутыми в эту сферу, устанавливаются определённые общественные отношения, которые имеют весьма важное значение для понимания социальной структуры духовного производства. Примером таких взаимоотношений являются взаимоотношения между «физиками» и «лириками», то есть между научно-технической и художественно-гуманитарной интеллигенцией[3]. Уровень развития духовного производства общества зависит от уровня развития его материального производства, но духовное производство обладает относительной самостоятельностью. Ценность духовных произведений зависит не столько от уровня духовного производства, сколько от таланта их создателей, индивидуальности, ценностного отношения к миру и мотивации. Духовное производство охватывает всё, что связано с духовной жизнью людей: традиции, нравственные нормы и принципы, литературу, кино, историю, социологию, культурологию, юриспруденцию, психологию и прочее[5].

Понятие «духовное производство» фиксирует социально-отчуждённый характер деятельности по созданию и распространению знаний, становящихся частью совместного знания (со-знания) посредством образования, средств массовой информации, научных исследований и разработок и информационных сетей. Духовное производство в общем понимается либо как производство духовных ценностей, то есть идей, представлений, научных знаний и идеалов, либо как производство общественного сознания в его исторически конкретных формах (политики, права, морали, науки, религии и искусства)[1][4][7].

Характерной чертой продукта духовного производства — духовных ценностей — является возможность их многократного потребления, то есть в духовном потреблении «вещь» не исчезает. Но духовная жизнь во многом зависит от социального статуса людей, то есть здесь особенно проявляется принадлежность человека к тому или иному классу. Например, представители имущих классов, несомненно, имеют гораздо больше возможностей для удовлетворения своих духовных потребностей. Финансовое положение позволяет им приобретать в огромном количестве духовные произведения, получать престижное высшее образование и в конце концов самим создавать произведения искусства и литературы[5].

Литература

- Гобозов И. А. Духовное производство // Социальная философия: Учебник для вузов. — Москва: Академический Проект, 2020. — С. 296—300. — 352 с. — ISBN 978-5-8291-3252-1.

- Духовное производство : Социально-философский аспект проблемы духовной деятельности / Ответственный редактор В. И. Толстых. — Москва: Наука, 1981. — 352 с.

- Маркс К., Энгельс Ф. Анри Шторх [Антиисторический подход к проблеме взаимоотношения между материальным и духовным производством. Концепция «нематериального труда», выполняемого господствующим классом] // Сочинения : в 30 томах. Том 26, часть I. Капитал. IV том. Теории прибавочной стоимости. — Москва: Госполитиздат, 1954. — 476 с.

- Шторх А. К. Курс политической экономии, или Изложение начал обусловливающих народное благоденствие ; Размышления о природе национального дохода. — Москва: Экономическая газета, 2008. — 1116 с. — ISBN 978-5-900792-37-8.

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Толстых В. И. Духовное производство // Новая философская энциклопедия / Под редакцией В. С. Стёпина. — Москва: Мысль, 2001.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Мухина В. С. Духовное производство - важнейшее условие развития сознания и духовности человечества // Развитие личности. — 2018. — № 3. — С. 10—16.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Духовное производство : Социально-философский аспект проблемы духовной деятельности / Ответственный редактор В. И. Толстых. — Москва: Наука, 1981. — 352 с.

- ↑ 4,0 4,1 Бузгалин А. В., Колганов А. И. Глобальный капитал : в 2-х томах. Том 1: Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). — Москва: Ленанд, 2015. — 640 с. — ISBN 978-5-9710-1632-8.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Гобозов И. А. Духовное производство // Социальная философия: Учебник для вузов. — Москва: Академический Проект, 2020. — С. 296—300. — 352 с. — ISBN 978-5-8291-3252-1.

- ↑ Бузгалин А. В., Колганов А. И. Барашкова О. В. Классические политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. — Москва: ЛЕНАНД, 2018. — 552 с. — ISBN 978-5-9710-5382-8.

- ↑ 7,0 7,1 Бузгалин А. В., Колганов А. И. Глобальный капитал : в 2-х томах. Том 2: Теория : глобальная гегемония капитала и её пределы. «Капитал» re-loaded. — Москва: Ленанд, 2015. — 904 с. — ISBN 978-5-9710-1634-2.

- ↑ 8,0 8,1 Кукушкина Е. И., Логунова Л. Б. Мировоззрение, познание, практика. — Москва: Политиздат, 1989. — С. 39. — 303 с.

Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело! |