Тагарская культура

| Тагарская культура Эпоха бронзы и железа | ||||

|---|---|---|---|---|

| ||||

| Локализация | Минусинская котловина, бассейн Среднего Енисея | |||

| Датировка | X / IX — III вв. до н. э. | |||

| Носители | преобладает европеоидный физический тип, фиксируются монголоидные и смешанные особи. Предполагается преобладание сакского (ираноязычного) этнического компонента | |||

| Исследователи | С. А. Теплоухов, С. В. Киселёв, М. П. Грязнов | |||

| Преемственность | ||||

|

||||

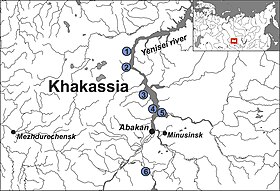

Тага́рская культу́ра — археологическая культура позднего бронзового — раннего железного века конца VIII — начала III века до н. э. Ареал — Минусинская и Кузнецкая котловины, то есть степная и лесостепная зона бассейна среднего Енисея и частично Обь-Енисейское междуречье. Тагарская культура входит в состав скифо-сибирской культурно-исторической области[1].

История открытия

Первые находки происходят из грабительских раскопок и случайных находок. В XVIII веке началось их научное изучение Д. Г. Мессершмидтом, Г. Ф. Миллером и И. Г. Гмелином. В XIX веке наиболее значительные исследования проводил А. В. Адрианов. В 1920—1930-х годах раскопки были продолжены С. А. Теплоуховым, С. В. Киселёвым, В. П. Левашевой. Культура была выделена С. А. Теплоуховым, современное название получила от кургана раскопанного близ Тагарского острова на Енисее и Тагарского озера недалеко от Минусинска, раскопанного А. В. Адриановым. В 1950-х годах начинаются наиболее активные исследования А. Н. Липского, С. В. Киселёва, М. П. Грязнова (Красноярская экспедиция)[1].

Локализация и хронология

Существует несколько периодизаций тагарской культуры. Семь столетий тагарской культуры принято делить на четыре этапа: баиновский (VII—VI века до н. э.); подгорновский (VI—V века до н. э.); сарагашенский (IV—II века до н. э.); тесинский (II—I века до н. э.)[2][3].

Материальная культура

Керамика

Керамику изготавливали без использования гончарного круга. Наиболее стандартные формы — баночные сосуды и плошки, изготовленные из нижней части разбитых баночных сосудов. Значительно меньшую часть составляют кубковидные и округлые плоскодонные сосуды, а также другие формы, которые исчезают на раннем этапе культуры. Известна находка керамического сосуда, имитирующего бронзовый котёл. Орнаментация скудная, это может быть один или несколько широких горизонтальных желобков в верхней части сосуда, нанесённых пальцем или палочкой. Изредка ниже желобков орнамент дополнен группами из каплевидных ямок, образующих треугольник; мелким треугольным штампом; насечками, образующими горизонтальный зигзаг. Ближе к лесной зоне преобладает «жемчужный» орнамент, ряды оттисков гребенчатого штампа[1].

Орудия труда

Металлургия

В ареале тагарской культуры бронзовые изделия превалируют над железными. До V века до н. э. предметов из железа известно мало. Это связано с обилием местного бронзового сырья и продолжением бронзолитейной традиции предшествующей карасукской культуры. Литьё производилось на поселениях. С поселений происходят находки фрагментов глиняных литейных форм, известны также медные двустворчатые формы, практиковалось и литьё по восковой модели. Вдали от поселений также известны литейные мастерские.

Одна из основных форм орудий — бронзовые топоры-«кельты», в основном служившие орудиями труда, встречаются повсеместно в могилах, кладах, чаще в качестве случайных находок. Предполагается, что они могли использоваться и для земляных работ. Наиболее частой находкой являются ножи с выделенной ручкой или без неё. Навершие ручки часто украшено в зверином стиле. В VII—VI вв. до н. э. бытовали вкладышевые ножи с полой ручкой, в которую вставлялось плоское шило с навершием. Также часто встречаются отдельные шилья. Ножи без ручки завершались одним или несколькими отверстиями. Важной находкой являются бронзовые котлы скифского типа на высоком поддоне с двумя поднятыми кольцевидными ручками[1].

- Тагарская культура

Вооружение, конское снаряжение, звериный стиль

Наиболее известны находки бронзовых цельнолитых кинжалов с прямым или бабочковидным перекрестьем. Для VI в. до н. э. характерны кинжалы той же конструкции, но и ножи с полой ручкой, куда вставлялось шило. К поздним этапам появляются кинжалы из железа, но, очевидно, не местного производства. Также распространённым видом оружия являются бронзовые топоры-клевцы. Реже встречаются секиры и боевые проушные топоры. Находок наконечников стрел известно очень мало — от 1-го до 16-ти в одном погребении по сравнению со скифской или савроматской культурой, где их может насчитываться до 200. Большинство наконечников скифского и савроматского типов: черешковые или втульчатые, двух- или трёхлопастные, иногда с шипами. Все они бронзовые или костяные. Известны также тагарские бронзовые напалечники, предохранявшие большой палец от ранения тетивой при стрельбе из лука.

Предметы конского снаряжения чаще происходят из случайных находок. Из курганов такие находки единичны. Чаще всего встречаются кольчатые и стремечковидные бронзовые удила. Псалии — стержневые и пластинчатые, трёх- и двудырчатые. Последние часто украшены головками грифонов. Известны также своеобразные для культуры «строгие» псалии с шипами на внутренней стороне, которые кололи подбородок коня. Они также могли завершаться головками грифонов.

Предметы вооружения и конского снаряжения, как и другие бронзовые и костяные предметы часто украшены или орнаментированы в скифо-сибирском зверином стиле. Стоящие животные — кабан, кошачий хищник, лошадь, козёл, баран, лось, а также кошачий хищник, свернувшийся в кольцо и лежащие животные[1].

Жилища и поселения

Тагарские дома — это практически прямые предшественники среднерусских изб, отапливаемых по-чёрному. Юрты тагаров аналогичны соответствующим шатрам скифов Северного Причерноморья или сарматов. Исходя из этого, следует предположить, что тагарские дома были круглогодичным стационарным жилищем земледельцев и зимним — для той части населения, которая занималась скотоводством. Летним же жилищем скотоводов были юрты[2].

Несмотря на то, что к середине 1980-х годов было раскопано небольшое количество тагарских жилищ, существенные конструктивные различия позволили предложить их классификацию.

В результате были выделены 3 типа построек:

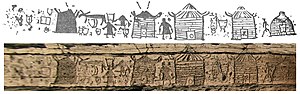

1. Четырёхугольное срубное жилище. Предполагается, что это наиболее устойчивый и типичный для тагарцев тип жилища. Глубина котлована этих жилищ от уровня древней дневной поверхности — около 0,4-0,6 м, длина стен около 3,5 м, углы ориентированы по сторонам света, небольшой коридорный вход расположен возле одного из углов или в середине юго-восточной стороны. Был сделан вывод, что этот же тип постройки передают изображения срубных жилищ на Боярском хребте, выбитые в переходное тагаро-таштыкское время.

Наряду с остатками реальных сооружений другой ключевой источник сведений о жилищах — наскальные изображения. Изображения жилищ — редкая тема в наскальном искусстве Минусинской котловины[4].

2. Коническое жилище типа шалаша. Считается, что это второй основной тип тагарских жилищ. На памятниках Минусинской котловины и в Ачинско-Мариинской лесостепи раскопано около 30 таких сооружений (Шестаковское городище, Устинкино II и др.). Диаметр основания таких жилищ около 3 м (сохраняются остатки наклонных ямок от соединявшихся наверху жердей). По сопровождающим находкам такие жилища отнесены к концу тагарской культуры или к переходному тагаро-таштыкскому периоду. Высказано предположение, что первоначально тагарцы могли использовать их на временных поселениях, связанных с выпасом скота и добычей руды, но около III в. до н. э. происходит широкое распространение этого типа построек. Возможно, это было связано с изменением этнического состава населения, возрастанием его подвижности, и фактически этот тип жилища характеризует уже новую эпоху — эпоху хунну[3].

3. Четырёхугольное каменное жилище. Оценивается как наиболее редкий и наименее изученный тип. Раскопано 4 жилища в Минусинской котловине (Гришкин Лог VI и VII, раскопки М. Н. Комаровой в 1958 году; Лобик, раскопки С. Рахимова в 1963 году) и 6 — в Ачинско-Мариинской лесостепи (поселение на берегу озеро Утинка, раскопки А. И. Мартынова, А. М. Кулемзина, Ю. М. Бородкина, А. В. Циркина в 1970—1975 годы). Оба жилища на памятнике Гришкин Лог VI имели прямоугольную форму, углублённую в землю на 0,9 м, а по бортам котлована сверху — стены, сложенные из плитняка на высоту до 0,5 м. Котлован жилища на памятнике Гришкин Лог VII имел размеры 6 х 5-4,5 м и глубину 0,3-0,6 м и по стенам был обставлен вертикальными плитами. Жилище на поселении Лобик (2 км к северо-западу от села Батени на второй надпойменной террасе, у подножия горы коренного берега реки Енисей) состояло из трёх помещений (пристроенных друг к другу или построенных одновременно, каждое размером 10 х 6,5-9,5 м), соединённых проходами. Стены жилища сложены из мелких плит, выровнены как с внешней, так и с внутренней стороны. Они сохранились на высоту 0,5 м при ширине 1,2-1,5 м. По материалам, полученным в результате раскопок, жилища памятника Гришкин Лог VI отнесены к подгорновскому, а Гришкин Лог VII и Лобик — к сарагашенскому этапам тагарской археологической культуры[1].

Хозяйство

Основу хозяйства тагарской культуры составляло не только кочевое скотоводство, но и земледелие. Это является важной особенностью в сравнении с другими культурами скифо-сибирского мира. О наличии земледелия свидетельствуют многочисленные находки крупных бронзовых серпов с отверстием для привязывания ремня. Зафиксированы оросительные каналы тагарского времени, иногда прорубленные в скальной породе. Оседлые земледельцы практиковали пастушеское или отгонное скотоводство с преобладанием крупного рогатого скота в стаде[1].

Минусинские скифы активно занимались земледелием. Участки с недостаточным увлажнением почвы орошались с помощью системы ирригационных каналов. Например, в бассейнах рек Ерба и Теса имелись рвы и валы небольших древних крепостей, построенных в тагарскую эпоху около начала главных каналов ирригационной сети. Этим и объясняется высокая плотность населения в Минусинской котловине в рассматриваемый период[2].

Погребальный обряд

Раскопано более тысячи курганов тагарской культуры. Курганные могильники располагались, как правило, на надпойменных террасах рек или у подножия сопок. Обычно они состоят из большого числа курганов — от 10-ти до 20-ти. Земляные курганы небольшого размера окружались характерными для культуры прямоугольными оградками из врытых на ребро массивных плит с вертикально установленными камнями по углам. Захоронения под курганом располагались, чаще всего, в ряд. Погребение осуществлялось в ямах прямоугольной формы с земляным дном, вдоль стенок которых зарывались каменные плиты, поставленные на ребро и образующие каменный ящик. Позднее такой тип погребального сооружения сохраняется только для детских захоронений. Более распространённой становится деревянная срубная конструкция, сверху яма перекрывается бревенчатым накатом.

На раннем этапе захоронения, как правило, индивидуальные, реже парные (для взрослого и ребёнка). Позднее такая традиция сохраняется только для знатных лиц. В случае с рядовым населением, количество захоронённых постепенно увеличивается от 10 до 50-100-200 человек в одном погребении. Ориентировка головы на запад или юго-запад с незначительными отклонениями, позднее встречается северо-восточная ориентировка. Положение тела — вытянутое на спине, руки вдоль туловища.

У головы помещали характерные крупные керамические сосуды баночной формы, в них, вероятно, была жидкая пища. В ногах — части крупного рогатого скота, реже овцы или лошади. Всё это служило напутственной пищей. В мужских погребениях в качестве погребального инвентаря распространены предметы вооружения — чеканы со втоками, кинжалы, боевые топоры, секиры, наконечники стрел. В женских погребениях обычно встречаются украшения, реже — зеркала. И в мужских, и в женских погребениях находят характерные бронзовые ножи. На позднем этапе развития культуры в погребение помещали уменьшенные (вотивные) копии предметов[1].

В VI—V веках меняется форма тагарских погребений, изменяется и резко возрастает их количество. Согласно Г. Е. Грумм-Гржимайло, именно к концу V века до н. э. китайцы практически полностью вытеснили динлинов с территории современной провинции Хэбэй (Чжили) и Шаньси. Европеоидные народы были вынуждены массово переселяться на север — к озеру Байкал, в степи Маньчжурии, на Алтай и Саяны[2][5].

- Тагарская культура

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Галимзянова Е. Тагарская культура // Энциклопедия «Всемирная история» : сайт. — 2021.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Гумелев, В. Ю. Тагарская культура как предшественница культуры среднерусских славян и её влияние на последнюю // Новые технологии в науке, образовании, производстве : материалы международной научно-практической конференции. — 2017. — С. 55—63.

- ↑ 3,0 3,1 Кузьмин, Н. Ю. О достоверности радиоуглеродного датирования погребальных памятников тагарской культуры // Camera Praehistorica. — 2020. — № 2. — С. 100—121.

- ↑ Ю. Н. Есин, П. Хоммель, П. Б. Амзараков. Современные проблемы изучения жилищ тагарской культуры Минусинской котловины // Научное обозрение Саяно-Алтая. — 2020. — № 1. — С. 72—84.

- ↑ Ковзунова П. В. История палеоантропологического изучения населения тагарской культуры // Археология Евразийских степей. — 2024. — № 1. — С. 159—168.

Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело! |

Данная статья имеет статус «проверенной». Это говорит о том, что статья была проверена экспертом |