Шаблон:Текущая избранная статья

Автожи́р (др.-греч. autos, αὐτός — «сам» и др.-греч. gyros, γῦρος -«круг») (от англ. autogyro — «самовращающийся») — винтокрылый летательный аппарат с несущим ротором, вращающимся за счёт встречного потока воздуха, возникающего при поступательном движении. В отличие от вертолёта, автожир не имеет механического привода ротора — подъёмная сила создаётся за счёт авторотации, а поступательное движение обеспечивается винтом и двигателем.

Изобретён испанским авиаконструктором Хуаном де ла Сиервой в 1919—1920 годах. Первый успешный запуск модели произведён в Мадриде 9 января 1923 года. Первый советский автожир КАСКР-1 «Красный инженер» построен в 1929 году авиаконструкторами Николаем Ильичём Камовым и Николаем Кирилловичем Скржинским. Первое успешное испытание автожира КАСКР-1 совершил лётчик-испытатель Иван Васильевич Михеев 25 сентября 1929 года.

К основным достоинствам автожира относятся: высокий уровень безопасности, широкий диапазон скоростей полёта (40—210 км/ч), малые взлётно-посадочные дистанции, простота конструкции и управления. В России и за рубежом выпускают одно- и двухместные автожиры.

Другие названия автожира: гирокоптер, гироплан, автогир, жиролёт, вертоплан и другие.

Выше — статья, отображаемая в блоке «Избранная статья» на заглавной странице. Ниже — четыре предыдущих статьи, отображаемых на странице Знание.Вики:Избранные статьи. При обновлении шаблона нужно заменить каждый блок предыдущим и обновить верхний.

|

Статья: Холодная, Вера Васильевна Заголовок на заглавной: Вера Васильевна Холодная Ве́ра Васи́льевна Холо́дная (урождённая — Ле́вченко; 28 июля (9 августа) 1893, Оржица, Полтавская губерния, Российская империя — 3 (16) февраля 1919, Одесса, Юг России, Херсонская губерния) — русская киноактриса, звезда немого кинематографа и популяризатор экрана. За короткий период творческой деятельности, длившийся около четырёх лет, она сыграла более чем в сорока фильмах, став одним из символов эпохи и первой медийной звездой дореволюционной России. Свои главные роли Вера Холодная сыграла на киностудиях Александра Ханжонкова и Дмитрия Харитонова, сотрудничая с ведущими режиссёрами русского кинематографа. Её творчество отражало культурные и социальные настроения довоенного периода. Снималась в салонных мелодрамах, где её партнёрами выступали известные актёры начала XX-го века: Осип Рунич, Витольд Полонский, Иван Худолеев, Владимир Максимов, Иван Перестиани. Веру Холодную современники называли «королевой экрана». Она умерла в 25 лет от скоротечного гриппа-испанки в феврале 1919 года в Одессе, что придало её образу трагическую значимость и укрепило статус легенды в истории отечественного кино. |

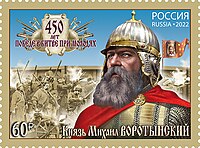

Статья: Битва при Молодях Заголовок на заглавной: Битва при Молодях Би́тва при Молодя́х или Молодинская битва — сражение, произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 года между русскими и татарскими войсками во время набега крымского хана Девлет-Гирея I на Русское государство в окрестностях села Молоди, расположенного в 15 км к северу от крепости Лопасня (ныне город Чехов Московской области), на реке Рожае. Битве предшествовал успех Девлет-Гирея в 1571 году, приведший к пожару, повлёкшему многочисленные жертвы, а также уводу пленными порядка 50—60 тысяч человек. Осенью того же года крымский хан озвучил условия, настаивая на восстановлении его статуса как преемника Золотой Орды и немедленной передаче ему контроля над Казанью и Астраханью. Отказ Ивана IV Грозного удовлетворить эти притязания спровоцировал Девлет-Гирея I на организацию повторного вторжения в 1572 году, в котором было задействовано значительное количество воинов. Весной этого года для подготовки к сражению в Коломне был проведён смотр войск во главе с князем Михаилом Ивановичем Воротынским, коих насчитывалось по предварительным спискам не менее 20 тыс. воинов. Тогда же было организовано несение караульной службы войсками вдоль реки Оки. Основой, заложившей предпосылки победы в этой битве, была грамотно организованная разведка. Учитывая превосходство крымского войска необходимо было заставить Девлет-Гирея вступать в бесполезные атаки до появления удобной возможности контратаки. Благодаря военной хитрости опричники князя Дмитрия Хворостинина вынудили хана напасть на «крепость-пустышку» Гуляй-город, а в нужный момент русская кавалерия ударила по ослабленным войскам противника. Победа русской армии в Молодинской битве имела большое геополитическое значение. Российское государство сохранило независимость, а Москва была спасена от полного уничтожения. Эта битва ставится рядом историков в один ряд с Куликовской битвой, поскольку в обоих случаях речь шла о сохранении государственности.

|

|

Гондура́с (исп. Honduras [onˈduɾas], Онду́рас), официальное название — Респу́блика Гондура́с (исп. República de Honduras [reˈpuβlika ðe onˈduɾas]) — государство в Центральной Америке, расположенное на пересечении Карибского моря и Тихого океана. С севера страна омывается водами Карибского моря, с юга выходит к заливу Фонсека, являющемуся частью Тихого океана. Граничит с Гватемалой на западе, Сальвадором на юго-западе и Никарагуа на юго-востоке. Площадь государства составляет 112 100 км², что делает его четвёртой по величине страной в Центральной Америке после Никарагуа, Гватемалы и Коста-Рики. По численности населения — около 10,28 млн человек (2024) — Гондурас занимает третье место в регионе. Столица и крупнейший административный центр — город Тегусигальпа, объединённый с соседним Комаягуэлой в единую агломерацию, где проживает более 1,5 млн человек. До 1880 года столицей страны был город Комаягуа, исторический и культурный центр колониального периода. На севере страны расположен второй по величине город — Сан-Педро-Сула, являющийся главным промышленным, транспортным и коммерческим узлом страны. Гондурас традиционно классифицируется как страна с формирующейся рыночной экономикой. По объёму ВВП (ППС) в 2023 году — 104,3 млрд долларов США — страна занимает 93-е место в мире. Основу экономики составляют сельское хозяйство, текстильная промышленность и услуги. Ключевыми экспортными товарами являются бананы, кофе, одежда и пальмовое масло.

|

Сча́стье, блаже́нство, удовлетворённость, субъекти́вное или психологи́ческое благополу́чие — категория этики, определяющая ощущение полноты и осмысленности жизни и выполнения своего жизненного предназначения в процессе самореализации; понятие морального сознания, обозначающее высшее благо как завершённое, самоценное, самодостаточное состояние жизни; переживание единения человека с миром, в котором отражается полнота его бытия и осмысленности жизни; психоэмоциональное состояние человека, характеризующееся переживанием гармонии с условиями существования. Наиболее распространены в обыденном сознании четыре значения понятия «счастье», к которым его иногда сводят: удача или успешное стечение обстоятельств; состояние интенсивной радости либо совокупности положительных эмоций; удовольствие от обладания благами или достижения цели, а также удовлетворение потребностей; общая удовлетворённость работой, супружеской жизнью или жизнью в целом. Представление людей о счастье зависит от понимания и трактовки ими назначения и смысла человеческой жизни, то есть представления о счастье у людей различны, что обусловлено культурными, историческими и социальными причинами, а также их индивидуальными особенностями. Описанием и изучением феномена счастья занимаются как различные научные дисциплины, например, философия, социология, экономическая теория (в частности, экономика счастья), так и религиозные учения. В психологии под счастьем чаще всего понимается удовлетворённость работой, супружеской жизнью, принадлежностью к группе или жизнью в целом.

|