Онтогенез

Онтогене́з (от греч. ὄντος — сущее и γένεσις — зарождение) — индивидуальное развитие организма, процесс реализации генетической информации, полученной от родителей, в определённых условиях среды, начиная от зарождения организма, то есть от оплодотворения, и заканчивая остановкой всех жизненных процессов, то есть смертью. Данное определение ввёл в научный обиход немецкий учёный естествоиспытатель Эрнест Геккель в 1866 году[1].

Онтогенез — это процесс роста и развития организмов, который включает в себя все изменения, происходящие с организмом от момента его зарождения до естественной смерти. Этот процесс можно наблюдать как у растений, так и у животных, включая человека[2].

Рост и развитие тесно связаны, но это разные процессы. Рост является внешним проявлением развития, тогда как развитие — это внутренние изменения, которые происходят в организме. Темп роста и темп развития могут различаться у разных индивидуумов одного и того же вида[2].

История изучения онтогенеза

История изучения онтогенеза животных

Исследования онтогенеза берут начало в трудах древнегреческих учёных[3]:

- Гиппократ (V—IV веков до н.э.) изучал развитие эмбрионов.

- Аристотель (IV век до н.э.) описал стадии развития куриного яйца и ввёл понятие эпигенеза — постепенного формирования органов из недифференцированной материи.

В XVII—XVIII веков с развитием микроскопии началось детальное изучение эмбриогенеза[3]:

- Марчелло Мальпиги (1628—1694) исследовал развитие цыплёнка, заложив основы эмбриологии.

- Каспар Фридрих Вольф (1734—1794) опроверг теорию преформации, доказав, что органы формируются постепенно.

В XIX веке эмбриология стала самостоятельной наукой благодаря работам[3]:

- Христиана Пандера (1794—1865), открывшего зародышевые листки.

- Карла Эрнста фон Бэра (1792—1876), сформулировавшего закон зародышевого сходства и описавшего стадии развития позвоночных.

- Ильи Ильича Мечникова (1845—1916) и Александра Онуфриевича Ковалевского (1840—1901), основателей сравнительной эмбриологии.

В XX веке ключевой вклад внесли[3]:

- Ханс Шпеман (1869—1941), открывший явление эмбриональной индукции (Нобелевская премия, 1935).

- Конрад Лоренц (1903—1989) и Николас Тинберген (1907—1988), изучавшие поведенческие аспекты онтогенеза.

История изучения онтогенеза растений

Первые наблюдения за развитием растений принадлежат античным учёным[4]:

- Теофраст (IV—III века до н.э.) описал прорастание семян.

- Плиний Старший (I век) изучал вегетативное размножение.

В XVIII—XIX века исследования активизировались[4]:

- Жан Сенебье (1742—1809) и Жозеф Гертнер (1732–1791) заложили основы эмбриологии растений.

- Иоганн Вольфганг Гёте (1749—1832) разработал теорию метаморфоза растений.

- Вильгельм Гофмейстер (1824—1877) открыл чередование поколений у высших растений.

В XX веке значимые открытия связаны с именами[4]:

- Иван Владимирович Мичурин (1855—1935), разработавший методы управления развитием плодовых культур.

- Михаил Христофорович Чайлахян (1902—1991), создавший гормональную теорию цветения.

- Фриц Вент (1903—1984), открывший роль ауксинов в росте растений.

Связь онтогенеза и филогенеза

Проблему соотношения индивидуального и исторического развития впервые поднял Иоганн Фридрих Меккель (1781—1833). Чарльз Дарвин (1809—1882) в труде «Происхождение видов» (1859) связал онтогенез с эволюцией. Фриц Мюллер (1821—1897) и Эрнст Геккель (1834—1919) разработали биогенетический закон, утверждающий, что эмбрионы повторяют этапы эволюции предков[4].

Вторая половина XX начало XXI веков

С середины XX века онтогенез изучается в рамках биологии развития — междисциплинарной науки, объединяющей генетику, молекулярную биологию и эмбриологию[4]:

- Сидни Бреннер (1927—2019) и Кристиана Нюсляйн-Фольхард (р. 1942) исследовали генетический контроль развития у нематод и дрозофил (Нобелевская премия, 1995, 2002)[5].

- Джон Гердон (р. 1933) и Синъя Яманака (р. 1962) доказали, что дифференцированные клетки сохраняют в себе полный геном и могут быть трансформированы в плюрипотентное состояние, из которого они способны развиваться в любом направлении. (Нобелевская премия, 2012)[6].

Общее представление об онтогенезе

Онтогенез — это процесс индивидуального развития организма от момента его зарождения до завершения жизненного цикла. Онтогенез охватывает полный цикл развития живого организма, включая стадии зарождения, роста, созревания и старения. Для различных типов организмов этот процесс может иметь свои особенности[7]:

- Для неклеточных форм жизни, таких как вирусы, онтогенез представляет собой промежуток времени между двумя последовательными репликациями их генетического материала.

- Для одноклеточных организмов, таких как бактерии или протисты, онтогенез эквивалентен клеточному циклу.

- Для многоклеточных организмов онтогенез начинается с момента оплодотворения яйцеклетки или начала независимого существования органа вегетативного размножения и заканчивается смертью организма.

Все живые организмы представляют собой сложные системы, состоящие из множества взаимосвязанных компонентов. Основой всех известных форм жизни является клетка, которая служит базовой единицей структуры и функции организма. Размножение — это процесс увеличения численности популяции вида посредством образования новых особей. Хотя в биологии термины «размножение» и «воспроизводство» часто используются взаимозаменяемо, строго говоря, они обозначают разные процессы. Размножение связано с увеличением количества особей, тогда как воспроизводство подразумевает создание новой копии генетической информации. Таким образом, репродукция может сопровождаться размножением, но не обязательно[7].

Атрибуты онтогенеза

Признаки онтогенеза[8]:

- Исходная запрограммированность процессов. Генетическая программа, заложенная в ДНК, определяет основные характеристики и потенциал развития организма. Эта программа уникальна для каждого организма и закладывается в момент оплодотворения.

- Необратимость онтогенеза. Развитие организма идёт только вперёд, от простых структур к более сложным. Этот процесс необратим, и организм не может вернуться к предыдущим стадиям развития.

- Углубление специализации. Клетки и ткани становятся всё более специализированными по мере развития, выполняя конкретные функции. Специализированные клетки не могут изменить свою функцию.

- Адаптивный характер. Организмы способны адаптироваться к изменениям окружающей среды благодаря гибкости своих биологических программ. Это помогает им выживать в различных условиях.

- Неравномерность темпов. Скорость роста и развития организма варьируется на разных стадиях жизни. Некоторые этапы характеризуются быстрым ростом, другие — более медленным.

- Целостность и преемственность отдельных этапов. Каждый новый этап развития строится на основе предыдущего, формируясь постепенно и последовательно. Это обеспечивает целостность и преемственность развития.

- Наличие цикличности. В жизненном цикле существуют повторяющиеся фазы, такие как старение и обновление. У некоторых видов это проявляется через смену поколений.

- Критические периоды. В развитии организма существуют критические моменты, когда внешние или внутренние факторы могут значительно повлиять на дальнейшее развитие. Эти моменты могут определить здоровье, поведение и продолжительность жизни организма.

Эти аспекты подчёркивают сложность и многогранность процесса онтогенеза, который включает в себя как генетически запрограммированные, так и адаптивные компоненты[8].

Типы онтогенеза

Эти типы онтогенеза представляют собой различные стратегии и пути развития организмов, включающие в себя разнообразные стадии и процессы[8]:

- Онтогенез организмов с бесполым размножением и/или при зиготном мейозе. Этот тип характерен для прокариотов (эубактерий и архей), а также некоторых эукариотов. Размножение происходит без полового процесса, а мейоз, если он происходит, случается на стадии зиготы.

- Онтогенез с чередованием ядерных фаз при споровом мейозе. Этот тип характерен для большинства растений и грибов. В их жизненном цикле чередуются гаплоидная и диплоидная фазы, что связано с процессом спорообразования и мейоза.

- Онтогенез с чередованием полового и бесполого размножения. Метагенез: чередование поколений у кишечнополостных, где бесполое поколение (полип) чередуется с половым (медуза). Гетерогония: чередование партеногенетического (размножение без оплодотворения) и амфимиктического (половое размножение) поколений у некоторых червей, членистоногих и низших хордовых.

- Онтогенез с личиночными и промежуточными стадиями. Этот тип включает различные формы метаморфоза: от первично-личиночного анаморфоза до полного метаморфоза. Личиночные стадии позволяют организму завершить морфогенез и обеспечивают расселение, особенно в условиях недостатка питательных веществ в яйце.

- Онтогенез с выпадением отдельных стадий. Утрата личиночных стадий: наблюдается у некоторых организмов, таких как пресноводные гидры, олигохеты и большинство брюхоногих моллюсков. Неотения: утрата конечных стадий развития, когда организм размножается на ранних этапах онтогенеза, сохраняя ювенильные признаки.

Эти типы онтогенеза демонстрируют разнообразие стратегий адаптации и выживания, которые развивались у различных групп организмов в процессе эволюции[8].

Регуляция онтогенеза

Индивидуальное развитие организма представляет собой сложный и многогранный процесс, регулируемый как генетическими, так и эпигенетическими факторами[1].

Генетическая информация, закодированная в ДНК, определяет основные черты и специфику вида. Существуют специфические группы генов, которые контролируют различные этапы онтогенеза и обеспечивают общий план строения организма. Например, такие гены могут определять сегментацию тела, что особенно важно для организмов с сегментированной структурой, таких как членистоногие[1].

Эпигенетические факторы играют ключевую роль в регуляции онтогенеза, определяя, когда и где будет экспрессироваться (реализует наследственную информацию) определённый ген. Эти факторы можно условно разделить на химические и физические[1].

Химические факторы включают в себя[1]:

- Эмбриональные индукторы — вещества, которые стимулируют развитие определённых структур в эмбрионе.

- Гормоны — химические сигналы, которые регулируют различные процессы в организме, включая рост и дифференцировку клеток.

Физические факторы включают в себя[1]:

- Механические силы — влияют на форму и структуру тканей.

- Геометрия окружения — влияние соседних клеток и тканей на развитие данной клетки.

Эти факторы обычно действуют совместно, обеспечивая координацию и интеграцию различных процессов в развивающемся организме[1].

Эпигеномная наследственность представляет собой процесс передачи информации, не связанный с изменением нуклеотидной последовательности ДНК. Этот механизм включает в себя различные модификации генома, такие как метилирование ДНК, которое может блокировать определённые участки генома и предотвращать их экспрессию. Эпигеномные изменения могут сохраняться в течение длительного времени в процессе онтогенеза и передаваться через несколько поколений. Онтогенез представляет собой результат сложного взаимодействия генетических и эпигенетических факторов, которые определяют правильное развитие организма от зачатия до взрослого состояния[1].

Закон зародышева сходства

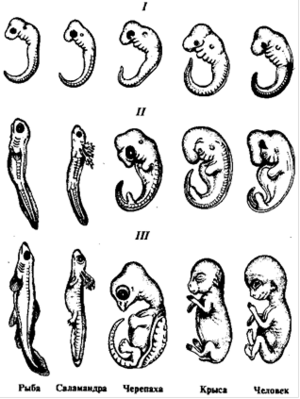

Закон зародышевого сходства, сформулированный Карлом Эрнстом фон Бэром в 1828 году, представляет собой значимое достижение в области изучения индивидуального развития (онтогенеза) животных. Этот закон стал результатом научного спора между сторонниками преформации и эпигенеза — двух конкурирующих концепций развития организмов[9].

Основные положения закона зародышевого сходства[9]:

- Общие признаки: у зародышей любой крупной группы животных сначала появляются общие признаки, характерные для всей группы, а затем уже частные признаки.

- Частные признаки: после установления общих признаков начинают формироваться частные, которые характерны для более узких групп, вплоть до индивидуальных особенностей.

- Уменьшение сходства: по мере развития зародыш становится всё менее похожим на зародыши других видов и не проходит через их поздние стадии развития.

- Сходство с примитивными формами: зародыши высокоорганизованных видов могут быть похожи на зародыши более примитивных видов, но никогда не бывают похожи на их взрослые формы.

Интерпретация закона[9]:

- Сходство и эволюция: закон утверждает, что определённые стадии развития высокоорганизованных форм сходны с некоторыми стадиями развития более примитивных форм. Это сходство объясняется общим происхождением от предков.

- Роль среды: в процессе эволюции среда играла ключевую роль в отборе зародышей и взрослых организмов, наиболее приспособленных к выживанию. Условия среды, такие как температура, влажность и доступность кислорода, ограничивали разнообразие форм, приводя к относительному сходству на зародышевых стадиях.

- Современные интерпретации: закон Бэра подчёркивает, что в процессе онтогенеза проявляются особенности, соответствующие условиям и способам размножения данного вида. Это сходство на ранних стадиях развития указывает на общие эволюционные корни различных групп животных.

Закон зародышевого сходства помогает понять, как эволюционные процессы формировали разнообразие жизни на Земле, сохраняя при этом общие черты на определённых стадиях развития[9].

Биогенетический закон

Онтогенез, или онтогения, представляет собой процесс индивидуального развития особи, охватывающий все преобразования от момента зарождения до завершения жизненного цикла. Этот термин был введён Эрнстом Геккелем в 1866 году в рамках формулировки биогенетического закона Геккеля—Мюллера, который гласит, что онтогенез представляет собой краткое и сокращённое повторение филогенеза, то есть исторического развития вида[10].

Онтогенез не только воспроизводит эволюционные этапы, но и служит источником новых направлений филогенеза, формируя обратную связь между индивидуальным и групповым развитием. Основными процессами онтогенеза являются рост, дифференцировка и интеграция. Рост представляет собой увеличение размеров и массы организма, дифференцировка — специализацию клеток, тканей и органов, а интеграция — согласованное взаимодействие частей развивающегося организма[9].

Ключевым явлением в онтогенезе является рекапитуляция, то есть повторение структурных, биохимических и функциональных признаков предковых форм на эмбриональных стадиях. Это обусловлено сохранением общих генетических механизмов регуляции развития, унаследованных от общих предков. Программа развития заложена в зиготе в виде наследственной информации. Её реализация происходит через взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетках, межклеточные коммуникации и влияние внешних условий в пределах нормы реакции, то есть наследственно закреплённого диапазона изменчивости[9].

Преформированный эпигенез объединяет две концепции: преформацию, то есть наличие предопределённой программы развития, и эпигенез, то есть постепенное формирование органов в ходе онтогенеза. Онтогенез предваряет филогенез, так как мутации, возникающие в половых клетках до оплодотворения, закладывают основу эволюционных изменений. Модификации эмбриональных стадий часто становятся источником трансформаций взрослых форм, имеющих эволюционное значение. Степень жёсткости генетической программы варьирует у разных групп организмов: у одних развитие строго детерминировано, у других — пластично и зависит от внешних факторов[9].

Онтогенез как процесс самоорганизации: термодинамические аспекты

Онтогенез — это процесс индивидуального развития организма, который представляет собой пример самоорганизации. В этом процессе сложные структуры формируются без внешнего управления, за счёт внутренних взаимодействий и рассеивания энергии. Онтогенез связан с нарушением симметрии, снижением энтропии локальных участков системы и удалённостью от термодинамического равновесия[1].

Термодинамические условия самоорганизации

Для того чтобы онтогенез мог происходить, система должна быть открытой и обмениваться энергией и веществом с окружающей средой. Это позволяет преодолевать второе начало термодинамики за счёт внешних энергетических потоков. Кроме того, система должна быть неравновесной. Развитие организма происходит в условиях сильной неравновесности, где малые флуктуации (генетические или эпигенетические изменения) могут запускать масштабные перестройки, такие как дифференцировка клеток или формирование органов. Ещё одним важным условием является наличие диссипативных (неравновесных) структур. По Илье Пригожину, живые системы поддерживают порядок за счёт энергии, превращая её в организацию. Это характерно для всех этапов онтогенеза — от эмбриогенеза до старения[11].

Вклад российских учёных

В 1935 году Эрвин Бауэр предложил термодинамическую модель живых систем, утверждая, что жизнь — это «неравновесное состояние материи, постоянно воспроизводящее себя за счёт внешней энергии». Его идеи стали основой для понимания онтогенеза как процесса, противостоящего энтропии. Александр Зотин в работах 1970–1980-х годов развил концепцию термодинамики биологических процессов, связав онтогенез с экстремальными принципами[12]. Он показал, что рост и дифференцировка регулируются законами минимизации энергетических затрат и максимизации эффективности[1]. Георгий Гладышев разработал иерархическую термодинамическую модель старения, где накопление стабильных супрамолекулярных структур приводит к снижению метаболической гибкости и завершению онтогенеза[12].

Механизмы самоорганизации в онтогенезе

На клеточном уровне дифференцировка и морфогенез возникают благодаря синхронизации поведения элементов (экспрессии генов или сигнальных путей). В критических точках развития система выбирает один из возможных путей, что объясняется теорией катастроф и нелинейной динамикой. Повышенная влажность замедляет старение, поддерживая метаболическую активность и гидратацию тканей. Формирование зародышевых листков и органов происходит через самоорганизацию клеток, управляемую градиентами морфогенов и механохимическими взаимодействиями. Переход от личинки к имаго сопровождается радикальной перестройкой тканей, где ключевую роль играют гормональные флуктуации и энергетические затраты. Накопление стабильных, но метаболически инертных структур снижает адаптивность организма, что соответствует термодинамическому стремлению к завершению онтогенеза[13].

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Белоусов Л. В. Онтогенез. БРЭ (27 июня 2023). Дата обращения: 31 января 2025.

- ↑ 2,0 2,1 Определение развития растений. Типы и этапы онтогенеза.. Пермский Государственный аграрно-технологический университет им. Д.Н. Прянишникова. Дата обращения: 1 февраля 2025.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Хрущов Г. К., Хрущов Н. Г. Онтогенез животных. БСЭ. Дата обращения: 8 февраля 2025.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Скрипчинский В. В. Онтогенез растений. БСЭ. Дата обращения: 8 февраля 2025.

- ↑ Малишевская Е. Бренер, Сидни. Энциклопедия Кругосвет. Дата обращения: 8 февраля 2025.

- ↑ Башмакова В., Паевский А. Нобелевская премия по физиологии и медицине — 2012. Элементы (10 октября 2012). Дата обращения: 8 февраля 2025.

- ↑ 7,0 7,1 Жук В. В. Биология размножения и развития учебное пособие. — Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2020. — 232 с. — ISBN 978-5-7944-3381-4.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Онтогенез и филогенез. Определение. Этапы формирования. Vuzlit.ru. Дата обращения: 8 февраля 2025.

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Винокурова Н. В. Закономерности ранних стадий онтогенеза у растений и животных. Vuzdoc.ru. Дата обращения: 8 февраля 2025.

- ↑ Корочкин Л. И. Биология индивидуального развития (генетический аспект): Учебник. — М.: Издательство МГУ, 2002. — С. 234-236. — 264 с. — ISBN 5-211-04480-0.

- ↑ Синергетика. Теория самоорганизации. Институт фундаментальных системных исследований. Дата обращения: 8 февраля 2025.

- ↑ 12,0 12,1 Гладышев Г. П., Гладышева Е. Г. [Гладышев Г. П., Гладышева Е. Г. Термодинамика проявления старения в онтогенезе // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2020. №40-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/termodinamika-proyavleniya-stareniya-v-ontogeneze (дата обращения: 08.02.2025). Термодинамика проявления старения в онтогенезе] // Norwegian Journal of Development of the International Science : журнал. — 2020. — № 40-1. — С. 28-33. — ISSN 3453-9875.

- ↑ Зотин А. И. Направление, скорость и механизмы прогрессивной эволюции (термодинамические основы биологической эволюции). — М.: Наука, 1999. — ISBN 5-02-004405-9.