Мёд

Мёд — сладкое сиропообразное вещество, вырабатываемое пчёлами из нектара медоносных растений и используемое ими в качестве корма, ценный продукт питания человека[1]. Мёд употребляют в натуральном виде, используют для приготовления медовых напитков (в том числе медовых вин), а также в кондитерской промышленности, широко применяют в народной медицине (благодаря наличию биологически активных веществ и бактерицидному действию).

Мёд является побочным продуктом цветочного нектара и верхнего пищеварительного тракта медоносной пчелы (Apis mellifera), который концентрируется в процессе обезвоживания внутри пчелиного улья. Мёд имеет очень сложный химический состав, который варьируется в зависимости от растительного источника. Состав нектара, состоящий в основном из сахарозы, глюкозы и воды, можно считать постоянным для каждого вида растений, и он непосредственно влияет на состав мёда и стратегию смежных производств. В целом в состав мёда входят углеводы, вода, азотистые вещества и минеральные вещества с дополнительным присутствием витаминов, органических кислот, вкусоароматических веществ, полифенолов[2].

История использования мёда. Пчеловодство

Cвидетельства того, что пчёлы использовались древним человеком, редки, за исключением палеолитических наскальных рисунков с изображением пчёл и мёда, найденных в Испании, Индии, Австралии и Южной Африке и охватывающих период 40 000—8 000 лет назад. Большая часть доисторических наскальных рисунков, с более чем 4000 мест, изображающих пчёл, соты и сбор мёда, находится в Африке, в ущелье Дидима в Намибии и других местах[3]. Поиски также осложняет то, что археология сбора мёда в значительной степени невидима, в отличии от костей животных или человека. Путем анализа липидов в доисторических гончарных сосудах из неолитической Европы, Ближнего Востока и Средиземноморья в Северной Африке было доказано использование человеком медоносных пчёл с 7000 года до н. э..

Использование мёда во всём мире

Этнографические и исторические отчёты о производстве напитков на основе мёда в Африке подтверждают, что мёд обычно разбавляли водой для приготовления напитков, как это описал Ибн Баттута, посетивший город Валата в Мавритании, в 1352 году. Он описывает кислый напиток, приготовленный из молотого проса, смешанного с мёдом и кислым молоком, с добавлением воды[3].

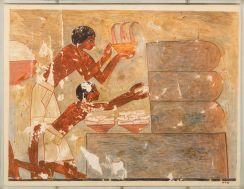

Имеющиеся данные свидетельствуют о появлении пчеловодства около 2500 г. до н. э. в Египте, а затем в разных цивилизациях по всему миру. Записи доказывают, что египтяне строили сложные системы для производства мёда, в том числе специальные плоты для перемещения ульев по реке Нил, чтобы поддерживать близость к сезонным цветущим растениям. Многие саркофаги уже в XX веке были найдены запечатанными воском. Мёд был самым популярным египетским лекарством, упоминавшимся 500 раз в 900 источниках. Почти все египетские лекарства содержали мёд вместе с вином и молоком, а древние мази на основе мёда назначали для поверхностного применения. Древние египтяне приносили мёд божествам в жертву и использовали мёд для бальзамирования мёртвых, полные горшки с мёдом обычно отдавали мёртвым в качестве еды в загробной жизни[4].

В начале 1920-х годов в Куэвас-де-ла-Аранья (исп. Cuevas de la Araña) в Валенсии (Испания) были обнаружены наскальные рисунки, на которых чётко изображена человеческая фигура, собирающая мёд прямо из улья. Эту фигуру теперь называют «Человек из Бикорпа». Исходя в том числе из этого рисунка учёные сделали вывод, что на территории Испании мёд собирали в диком виде уже около 8000 г. до н. э.[4].

История мёда в медицине продолжается в культуре Древней Греции. Греки твердо верили, что употребление мёда приносит значительную пользу. Греческая мифология рассказывает о еде или напитке под названием амброзия, которая была богата мёдом. Был и настоящий напиток, приготовленный из мёда и непереброженного виноградного сока, известный как Oenomel. В греческой культуре этот напиток использовался как народное средство от подагры, нервов и беспокойства. Гиппократ предписывал простую диету, отдавая предпочтение мёду в виде оксимеля (уксуса и мёда) при болях, гидромеля (воды и мёда) от жажды и смеси мёда, воды и различных лекарственных веществ при острых лихорадках. Также он рекомендовал мёд для лечения облысения, контрацепции, заживления ран, слабительного действия, кашля и боли в горле, болезней глаз, местного антисептика, профилактики и лечения шрамов[5]. В Древнем Риме мёд был основой кулинарии и носил священный характер. Плиний подробно говорит об этом в своей «Естественной истории», а поэт Вергилий посвящает пчеловодству четвёртую книгу «Георгик».

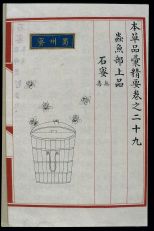

В одной из самых важных книг по китайской медицине «The Compendium of Materia Medica» мёд упоминается как вещество, не содержащее ни «инь», ни «ян». В 1503 году император династии Мин Ли Цзун поручил имперскому врачу Лю Вэньтай составить новый травяной сбор (bencao). Получившаяся в результате работа, насчитывающая 42 тома, содержала записи о 1815 фармацевтических растениях и других веществах, а также 1358 полноцветных иллюстраций, выполненных художниками, включая Ван Шичана. В этой книге, написанной во времена династии Синь около 1596 года, также рекомендовалось ежедневное употребление мёда для поддержания внутренней и внешней жизненной силы. Образец, хранящийся в библиотеке Китайской академии традиционной китайской медицины, представляет собой прослеживаемое факсимиле, сделанное в период династии Мин (1368—1644) неизвестным автором. На иллюстрации показаны пчёлы, делающие мёд. Фэнми (Fengmi) — это общий термин для обозначения мёда. Чуаньчжоу фэнми (Chuanzhou fengmi) относится к мёду из района Сычуань. Шими (Shimi) — скальный мё), также известный как ями (yami) - скальный мёд, производится чёрными пчёлами, напоминающими слепней, ареалом обитания которых являются высокие скалистые горные районы и пещеры[6].

В исламской медицинской системе мёд считается полезным напитком. Священный Коран ярко иллюстрирует потенциальное терапевтическое значение меда[5]:

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

«Твой Господь внушил пчеле: «Строй дом в горах, на деревьях (в дуплах) и в домиках (ульях, которые строят люди). А затем питайся от всех плодов и следуй путями твоего Господа (для поиска пропитания на далёком расстоянии и чтобы найти дорогу к дому), которые доступны тебе»»

В средние века пчеловодство подчинялось феодальному праву, разрешавшему королям, лордам и аббатствам брать определённое количество роев, ульев, воска и/или меда на пасеках своих вассалов. С XII века в латинских и французских хартиях появляется профессия «бигр» (англ. bigres) — охранников, ответственных за наблюдение за дикими пчёлами, и сбором мёда и воска с этих же роев. Кроме того функция бигров заключалась в том, чтобы восстанавливать дикие рои. Разведение медоносов было особенно развито в монастырях или в лесу крестьянскими общинами или биграми. В 1586 году Луис Мендес де Торрес написал первую книгу по пчеловодству на кастильском языке, в которой утверждал, что главная пчела в улье — самка (до этого считалось что ульем правит король). В 1597 году Теодорум Клутиум из Лейдена, в свою очередь, подтвердил, что король был королевой[7]. Первым европейским теоретиком научного пчеловодства был лютеранский пастор Гадам Богухвал Шерах, который издавал с 1766 года по 1771 год первый в Европе научный журнал по пчеловодству «Abhandlungen und Erfahrungen der Oeconomischen Bienengesellschaft in Oberlausitz» («Очерки и опыт пчелиного общества в Верхней Лужице»).

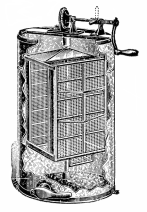

Высокотоварной отраслью пчеловодство стало во многих странах сельского хозяйства только после того, как в 1851 году американским пчеловодом Лангстротом в США был запатентован свой рамочный улей, где рамки извлекались сверху специальным устройством[8]. В 1866 году изобретатель-пчеловод Франц фон Грушка представил свою усовершенствованную медогонку, которая представляла собой «центробежный аппарат для полного освобождения сотов от мёда без необходимости отделения сотов от рамок или планок» С этого периода времени промышленное пчеловодство стало популярной и быстроразвивающейся отраслью[9].

Использование мёда в России

Русь, по описанию её ещё в XI веке, считалась страной, изобилующей мёдом и воском. Согласно Лаврентьевской летописи, в 946 году княгиня Ольга повелела древлянам наварить как можно больше хмельного мёда для поминок убитого князя Игоря. Князья, бояре, воины, купцы и простые люди любили мёд, считали его очень полезным. Без мёда не проходили ни пиры, ни тризны, ни торговые сделки. Во многом обязано воску развитие на Руси мануфактурной промышленности. Русские купцы, занимавшиеся скупкой и продажей воска, назывались вощниками и древолазами[10]. Расцветом бортничества на Руси считают XVI и начало XVII века, когда встречались деревни и сёла, население которых занималось только добычей мёда и воска. Первые пасеки делались колодными. Пчёл содержали в глиняных или деревянных колодах — неразборных ульях. Независимо от материала и конструкции, неразборные ульи имели один главный недостаток: изнутри они полностью застраивались сотами, и для изъятия мёда нужно было уничтожить улей, разрубив его. При этом пчелиная семья погибала, и в новую колоду приходилось заманивать другой рой.

Мёд и воск в огромных количествах вывозили в другие страны, наряду с пушниной они служили предметами экспорта. Из переписных книг XVII века известно, что имелись правительственные пасеки, а их продукция шла на царский обиход. В начале XVIII века бортничество стало приходить в упадок. Его экономическое значение утрачивалось в связи с постоянным уничтожением лесов, сокращением кормовой базы пчеловодства, развитием винокуренной, а потом сахарной промышленности. Это привело к настолько ощутимому сокращению пчёл, что Екатерина II в 1775 году отменила всякие подати на пчеловодство, сделав эту отрасль совершенно свободной[11]. С этого времени начинается заметное оживление пчеловодов и улучшение пчеловодства, однако решительных перемен не наступило. По мере развития общественного производства жизнь потребовала рационализации пчеловодства, повышения его продуктивности, перевода на научную основу. В 1814 году пчеловод Пётр Прокопович сконструировал первый в мире рамочный улей. Он впервые получил чистый сотовый мёд в рамках без пыльцы и расплода, сохранив при этом жизнь насекомых. Изобретение Прокоповича положило основу рамочному пчеловождению и в России, и за границей[12].

Основателем пчеловодства в Западной Сибири признан Николай Фёдорович Аршеневский. В литературных источниках имеется несколько вариантов описания событий, предшествовавших освоению сибирских просторов медоносной пчелой. Есаул Иванов в статье «О пчеловодстве и других промыслах в округе Усть-Каменогорской крепости», опубликованной в 1827 году сообщает, что пчёлы, выписанные генерал-майором Н. Ф. Аршеневским, бывшим тогда командиром Иркутского драгунского полка, были доставлены в марте 1786 году из Башкирии. Всего прибыло семь ульев, их сопровождал человек, знающий пчеловодство. Колоды были выставлены в 27 верстах от Усть-Каменогорска, близ села Бобровского. По другим данным, в 1786 году пчёлы были завезены из Полесья Киевской губернии. На подводах было доставлено 24 колоды с пчелиными семьями, в 12 из них пчёлы доехали до места назначения жизнеспособными. Сестра Аршеневского составила руководство по пчеловодству, которое издала в Киеве и переслала книжки вместе с ульями[11]. В 1823 году из Томской губернии пчёл завезли в Енисейскую, после чего промысел стал довольно быстро распространяться на восток. В 1859 году медоносные пчёлы появились в Забайкалье.

В 1865 году была создана Измайловская пасека, принадлежавшая Русскому обществу акклиматизации животных и растений. Это было первое в мире опытное учреждение по пчеловодству. На пасеке были сделаны важные открытия в биологии медоносных пчёл, велись работы по сравнительному изучению различных систем ульев и методов пчеловодства, действовали курсы по подготовке пчеловодов[8].

Технология производства

Пчела-труженица хоботком всасывает нектар из нектарника и заполняет им свой медовый желудочек. Небольшую долю проглоченного нектара пчела использует для собственного питания, остальное несёт в улей и передает его пчеле-приемщице. Пчела-приемщица многократно (120-240 раз) выпускает капельку нектара на хоботок и снова заглатывает её. При этом значительная часть воды, содержащейся в нектаре, испаряется. Наконец пчела помещает капельку нектара в свободную ячейку сот, а другие пчёлы переносят её много раз из одной ячейки в другую. Испарение воды продолжается, нектар густеет и превращается в мёд. При этом, если в нектаре содержится 75-80% воды, то в мёде её остается только 16-20%.

Нектар обогащается ферментами и другими веществами. Ферменты в мёд могут попадать также с пыльцой растений и из глоточных желез пчелы. Под влиянием ферментов часть сахарозы нектара расщепляется и превращается в глюкозу и фруктозу. Затем пчела откладывает нектар в соты для дозревания и последующего хранения. Пчёлы, заполнив ячейку мёдом, запечатывают её воском. Запечатанный в сотах мёд продолжает созревать в течение 3-4 недель. Незрелый мёд содержит много влаги, быстрее закисает, теряя свои лечебные и вкусовые качества, поэтому зрелый мёд ценится выше. При хорошем взятке пчёлы сильной семьи могут заполнить соты мёдом 3-4 раза в сезон. Одна пчелиная семья может собрать за сезон до 150 кг мёда[10]. Наличие запечатанных ячеек на половине сота — признак того, что процесс превращения нектара в мёд приближается к концу, что мёд созрел, то есть что все биохимические процессы превращения нектара в мёд в основном завершены.

При откачке ручной или автоматизированной медогонкой защитные крышечки удаляют. Под действием центробежной силы мёд вытекает из сот, после чего их возвращают в улей. Высшие сорта мёда получаются при его вытекании под действием собственной тяжести (мёд-самотек) или при центрифугировании в специальных аппаратах. Низшие сорта получают вытапливанием мёда из сот на огне.

Отцентрифугированный мёд нуждается в очистке от примесей (восковых крупинок, мёртвых насекомых) и пузырьков перед его сливом в подготовленную емкость. Первичное очищение от примесей проходит на фильтрах из металлической сетки, нейлона или специальных тканей. В промышленных условиях проводят тонкую очистку в фильтрпрессах. Для удаления воздуха используют вакуумный насос. На скорость отстаивания влияет температура помещения, природная плотность мёда. Например, при t = 10 °С процесс завершается за 15 суток, при 20 °С — за 3 суток, а при 40 °С — 6 часов. Одновременно с фильтрацией идёт пастеризация 6-7 минут при температуре до 78° С. При этом уничтожаются осмофильные дрожжи, благодаря чему мёд не закисает и до 8 месяцев остается пастообразным[13].

Пищевая ценность

За один раз пчела может принести в улей около 20-40 мг нектара. Чтобы получить 100 г мёда, пчела должна собрать нектар почти с миллиона цветков. В период главного взятка, то есть в начале лета, когда цветут основные медоносные растения (липа, гречиха, клевер), пчёлы приносят в день 4-8 кг нектара. Главный взяток чаще всего продолжается 20-30 дней. Содержание сахара в нектаре различных растений неодинаково и колеблется от 8 до 74%. Неодинаков и качественный, и количественный состав нектара в цветах. Например, цветок донника содержит 0,2 мг нектара, а цветок липы — 0,2-0,7 мг, цветок малины — 4-20 мг. Нектар представляет собой сладкую жидкость с тонким приятным ароматом, вырабатываемую особыми железками растений, называемыми нектарниками. В нектаре содержатся: вода (50-90%), глюкоза, фруктоза, сахароза, белки, аминокислоты, каротин, витамины, эфирные масла, минеральные вещества[10].

Натуральный мёд содержит около 200 веществ, в том числе аминокислоты, витамины, минералы и ферменты, но основные компоненты состава всё же углеводы и вода. Углеводы составляют 95-99 % сухого вещества мёда. Основными углеводными составляющими мёда являются фруктоза (от 32,56 до 38,2%) и глюкоза (от 28,54 до 31,3%), что составляет 85-95% от общего количества углеводов. Остаток углеводов приходится на дисахариды, такие как мальтоза, сахароза, изомальтоза, тураноза, нигероза, мелибиоза, паноза, мальтотриоза, мелезитоза. В составе также могут присутствовать некоторые олигосахариды. Мёд содержит от 4 до 5% фруктоолигосахаридов, которые служат пробиотиками[5].

Вода является вторым по важности компонентом мёда. 0,57% в мёде приходится также на органические кислоты, включающие глюконовую кислоту, которая является побочным продуктом ферментативного расщепления глюкозы. Органические кислоты отвечают за кислотность мёда и в значительной степени определяют его характерный вкус. Концентрация минеральных соединений колеблется от 0,1% до 1,0%. Калий является основным металлом, за ним следуют кальций, магний, натрий, сера и фосфор. К микроэлементам относятся железо, медь, цинк и марганец[5].

В мёде присутствуют множество различных ферментов, таких как оксидаза, инвертаза, амилаза, каталаза и т. д. Из них основными ферментами мёда являются инвертаза, диастаза (амилаза) и глюкозооксидаза. Они играют важную роль в образовании мёда. Фермент глюкозооксидаза производит перекись водорода (которая обеспечивает противомикробные свойства) вместе с глюконовой кислотой из глюкозы, которая способствует усвоению кальция. Инвертаза превращает сахарозу во фруктозу и глюкозу. Декстрин и мальтоза производятся из длинных цепей крахмала под действием фермента амилазы. Каталаза помогает в производстве кислорода и воды из перекиси водорода[5].

| Средний углеводный состав мёда, на 100 грамм[5] | |

| Углеводы | 82,4 |

| Фруктоза | 38,5 г |

| Глюкоза | 31 г |

| Сахароза | 1 г |

| Другие сахара | 11,7 г |

| Пищевые волокна | 0,2 г |

| Вода | 17,1 г |

| Рибофлавин (вит. B 2) | 0,038 мг |

| Ниацин (вит. B 3) | 0,121 мг |

| Пиридоксин (вит. B 6) | 0,024 мг |

| Фолиевая кислота (вит. B 9) | 0,002 мг |

| Витамин C | 0,5 мг |

| Кальций | 6 мг |

| Железо | 0,42 мг |

| Магний | 2 мг |

| Фосфор | 4 мг |

| Калий | 52 мг |

| натрий | 4 мг |

| Цинк | 0,22 мг |

Цвет жидкого мёда варьируется от прозрачного и бесцветного (как вода) до тёмно-янтарного или чёрного. Различные цвета мёда — это в основном все оттенки жёлтого и янтарного. Цвет зависит от ботанического происхождения, возраста и условий хранения, но прозрачность зависит от количества взвешенных частиц, таких как пыльца.

Кристаллизация мёда происходит в результате образования кристаллов моногидрата глюкозы, которые различаются по количеству, форме, размеру и качеству в зависимости от состава мёда и условий хранения. Чем ниже содержание воды и выше содержание глюкозы в мёде, тем быстрее кристаллизация. ГОСТ 19792-2017 «Мёд натуральный» выдвигает к мёду жёсткие требования касательно углеводного состава, ограничивая количество фруктозы и глюкозы твёрдыми рамками[14].

| Требования к углеводному составу мёда согласно ГОСТ 19792-2017 «Мёд натуральный» | |

| Наименование

показателя |

Характеристика

и значение показателя |

| Массовая доля воды, %, не более | 20 |

| Массовая доля редуцирующих сахаров, %, не менее | 65 |

| Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно, %, не менее: | |

| - для цветочного мёда | 60 |

| - падевого и смешанного мёда | 45 |

| Массовая доля сахарозы, %, не более: | |

| - для цветочного мёда | 5 |

| - мёда с белой акации | 10 |

| - падевого и смешанного медов | 15 |

Плотность мёда зависит от содержания воды и от температуры. Чем больше воды в мёде, тем ниже его плотность, и наоборот. При увеличении температуры плотность мёда уменьшается. Поэтому всегда при определении плотности мёда указывают его температуру. Мёд, содержащий менее 18 % воды, считается вполне зрелым, если плотность его выше 1,429 кг/м³ при температуре 15 ºС. Сорта мёда, содержащие 20% воды, при плотности менее 1,416 кг/м³ относятся к незрелым.

Калорийность 1 г мёда в среднем равна 3,15 ккал. Температура замерзания — 36 ºС (при этом объём уменьшается на 10%). При нагревании мёда до +25 ºС его объём увеличивается на 5%.

Классификация мёда

Мёд классифицируют по ряду признаков[10]. Основные признаки прописаны в ГОСТ 19792-2017 «Мёд натуральный»

Мёд бывает следующих видов: цветочный, падевый и смешанный. Виды мёда могут включать в наименование место сбора, с которого мёд собран пчелами: луговой, полевой, степной, лесной, горный, таёжный и др.

Мёд может иметь название географической местности, связанной с его происхождением: башкирский, дальневосточный, алтайский, сибирский и др.

Мёд производят и/или реализуют как сотовый, центрифужный, прессовый.

Виды мёда по натуральности

По натуральности сырья, на основе которого готовят мёд:

- Натуральный — природного происхождения;

- Медицинский (экспрессный) — вырабатывается пчёлами из сахарного сиропа с различными лекарственными добавками и используется для направленного лечения и профилактики ряда заболеваний;

- Искусственный — изготавливается без участия пчёл путем инвертирования (расщепление на простейшие сахара) сахарозы или при выпаривании сока арбуза, дыни, тыквы, свёклы, винограда.

Виды мёда по происхождению

По происхождению мёд может быть цветочный, падевый и смешанный:

- Мёд цветочный (нектарный) — пчёлы вырабатывают из нектара цветков растений: он может быть монофлорный (с однородных цветков) и полифлорный (с разнотравья). К монофлорным мёдам относят липовый, гречишный, с верблюжьей колючки и т. д.. К полифлорным: полевой, степной, луговой, лесной и смешанный. Флорность мёда — понятие до некоторой степени относительное, так как в каждом виде мёда в том или ином количестве имеются примеси мёда, полученные и с других растений;

- Мёд падевый — может быть животного (сладкие выделения тлей, древенцов и других насекомых) или растительного происхождения (выпот растительных соков — медвяная роса). По своему составу медвяная роса стоит ближе к цветочному нектару, чем выделения насекомых;

- Смешанный — когда пади бывает недостаточно, пчёлы смешивают падевый мёд с цветочным и таким образом получается смешанный мёд. Свойства чистого и смешанного падевого мёда различны. Эта разница тем выразительнее, чем меньше пади в смешанном мёде.

Падевый мёд

Медвяная роса — соки растений, выступающие на поверхности листьев (дуба, клёна, тополя, берёзы и др. растений) после жаркого дня. Падь животного происхождения — сладкая густая жидкость на поверхности листьев и хвои древесных растений, которая является экскрементами насекомых: листоблошек, червецов, травянистых вшей или тлей и др. Эти насекомые питаются соками растений, а извергаемые ими в виде сладких капель экскременты падают вниз с листьев деревьев, поэтому они и получили название пади[10].

Падевый мёд не пригоден для пчёл как корм в период зимовки, так как для них он токсичен. Причиной заболевания является ядовитое действие минеральных солей и азотистых веществ на организм пчёл. Падевый мёд при этом совершенно безвреден для человека. Цвет падевого мёда разнообразен: от светло-янтарного (с хвойных растений) до тёмного (с лиственных растений). Отличается от цветочного значительно большей зольностью и очень высоким (до 13 %) содержанием декстринов. Вязкость выше, больше рН, чем у цветочного. По сладости не отличается от цветочного. Антибактериальные свойства падевого мёда слабее выражены, чем цветочного. Кристаллизуется падевый мёд чаще мелкими кристаллами. Темно-коричневый мёд кристаллизуется реже, причем кристаллы его крупные, с жидкой субстанцией между ними. Часто наблюдается его кристаллизация еще в ячейках сотов. Падевый мёд более гигроскопичен, чем цветочный, быстро скисает, особенно когда не был запечатан в ячейках[10].

Монофлорный мёд

Ботаническое происхождение цветочного монофлорного мёда определяют по доминирующему медоносу (доминирующим медоносам). В свою очередь мёд цветочный может быть[10]:

- Акациевый — содержит 36% глюкозы и 40 % фруктозы, 2,5-5,7% мальтозы, обязательно при отсутствии сахарозы. Содержит флавоноиды, летучие масла, свободные аминокислоты. Обладает умеренно выраженными противомикробными свойствами. Применяется как общеукрепляющее, успокаивающее средство, при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях;

- Гречишный — имеет тёмно-желтый с красноватым оттенком и тёмно-коричневый цвет, своеобразный аромат и специфический вкус. При кристаллизации превращается в кашицеобразную массу. Содержит 36-37% глюкозы и 40-42% фруктозы. Содержит значительно больше (до 1%) белков и железа, чем остальные сорта мёда. Рекомендуется при лечении анемии;

- Донниковый — имеет светло-янтарный или белый цвет, относится к числу первосортных мёдов с высокими вкусовыми качествами, очень тонким, приятным ароматом, напоминающим запах ванили. Содержит 37% глюкозы и 40% фруктозы, 4% мальтозы. Он хорошо помогает при лечении варикозного расширения вен, порезах, ушибах, растяжениях;

- Клеверный — бесцветный, прозрачный с высокими вкусовыми качествами, один из лучших светлых сортов. При кристаллизации превращается в белую твёрдую массу. Содержит 35 % глюкозы и 40% фруктозы, флавоноиды, летучие масла, фенольные соединения, смолы, кумариновые производные;

Липовый — обычно прозрачный, имеет слабо жёлтый или зеленоватый цвет, специфический аромат, приятный вкус. Содержит 36% глюкозы, 40% фруктозы, 5-8% мальтозы, практически отсутствует сахароза (в зрелом меде). Отличается сильно выраженными питательными и лечебными свойствами. Липовый мёд обладает потогонным свойством, поэтому используется при лечении инфекционных простудных заболеваний и болезней верхних дыхательных путей. Оказывает отхаркивающее и слегка слабительное действие. Применяют для лечения ангины, ларингита, бронхита, трахеита, бронхиальной астмы;

- Подсолнечниковый мёд — добывают из нектара подсолнуха. Цвет — золотистый, светло-янтарный или горчичный. Подсолнечниковый мёд сладкий, фруктовый, слегка кисловатый на вкус, аромат свежий цветочный. Продукт быстро усваивается организмом благодаря повышенному содержанию глюкозы — её уровень в полтора раза выше, чем в других сортах;

- Каштановый мёд — считается редким деликатесным сортом. Собирается с цветков каштановых деревьев на юге России. Консистенция тёмного цвета с особым вкусом, отличающим его от других сортов, — терпким, сладким, чуть горьким. В этом сорте мёда много калия, магния, железа, кальция. Каштановый мёд обладает дезинфицирующими свойствами. Этот вид применяют в качестве средства, очищающего желчный пузырь;

- Кипрейный мёд — добывают из нектара цветков кипрея. Растение цветёт всего полтора месяца. Цвет мёда светлый, иногда почти белый, консистенция кремообразная. Имеет тонкий вкус с нотками карамели, цветочный свежий аромат. Мед советуют при заболеваниях желудка, кишечных инфекциях, простатите, хронических запорах;

- Дягилевый мёд — добывают из лекарственного растения дудника. Мёд имеет достаточно резкий и насыщенный, травяной запах. Вкус тоже специфичный — немного горький, с карамельными оттенками и сладкими послевкусием. Консистенция густая и тягучая, цвет от красновато-бурого до насыщенного коричневого. Особо актуален для тех, кто страдает от болезней сердца. Полезен при ишемии, гипертонии, гипотонии и дистрофии миокарда[15];

- Васильковый мёд — василёк полевой — это хороший медонос, цветущий в средней полосе России всё лето. Мёд из него получается зеленовато-белого или нежного салатового оттенка в зависимости от сортовой принадлежности василька. Вкус этой пчеловодческой продукции имеет горьковатые нотки, а запах схож с ароматом миндального ореха. Даже после ранней кристаллизации (спустя 3-4 месяца от откачки) все качества мёда сохраняются;

- Мёд чайного дерева — манука — производится исключительно в Новой Зеландии. Имеет тёмно-коричневый цвет, кремовую консистенцию и умеренно сладкий вкус, отдающий ментолом и лечебными травами. Мёд обладает сильнейшими антисептическими, антимикробными, противовирусными и противовоспалительными свойствами благодаря высокой доле метилглиоксаля в составе (больше чем у других видов мёда). Мёд манука для экспорта из Новой Зеландии должен пройти независимую проверку и пройти тест «Научное определение мёда манука», как указано Министерством промышленности первичного сектора экономики Новой Зеландии[16].

В России требования к монофлорному мёду определяет ГОСТ 31766-2012 «Мёды монофлорные. Технические условия». В нём прописаны требования только к подсолнечниковому, гречишному и липовому мёду.

Пьяный (ядовитый) мёд

Существует и ещё одна разновидность пчелиного мёда — ядовитый, или пьяный мёд[10]. Он получается при переработке пчёлами нектара с цветков ядовитых растений — азалии, рододендрона, багульника болотного, аконита и других. Вместе с нектаром пчёлы переносят в мёд и ядовитые вещества этих растений, для пчёл этот мёд в умеренных количествах безвреден. Пьяный мёд был известен еще в глубокой древности. Из истории известно, что некогда пьяный мёд вызвал отравление целого легиона римских солдат. Такой мёд был обнаружен в 1877 году в районе Батуми, а затем и в других местах Кавказа. О нём знают в горных местностях средней и северной Японии. Ядовитый мёд был назван пьяным по той причине, что при его употреблении человек напоминает пьяного: появляются головокружение, тошнота, рвота, судороги. По внешним признакам пьяный мёд мало отличается от натурального, но он менее ароматен, имеет запах пережжённого сахара. Вследствие того, что токсин пьяного мёда обладает летучими свойствами, при длительном хранении этого мёда, даже в обычных условиях, его токсичность значительно снижается.

Виды мёда по способу получения и обработке

По способу получения и переработке различают:

- сотовый мёд — мёд, неизвлечённый из восковых сотов, продаётся рамками или небольшими прямоугольными вырезками. Должен быть запечатан не менее чем на 2/3 площади сотов, соты при этом однородно белого или жёлтого цвета[17];

- самотечный мёд — мёд, стекший из сотов, сложенных в тару;

- центрифужный мёд — получают при выкачке его из ячеек сотов с помощью медогонки. Чаще всего под словом «мёд» подразумевают именно центробежный мёд;

- прессованный мёд — мёд, полученный прессованием сотов при умеренном нагревании;

- топлёный (капанец) мёд — мёд, вытекающий из сотов под воздействием высоких температур. В старину это делали в хорошо натопленных банях, в тёплых русских печах[18].

Виды мёда по кристаллизации

Кристаллизация (садка) мёда — это естественный процесс перехода мёда из одного физического состояния в другое без изменения его ценных качеств. Свежий мёд имеет жидкую консистенцию, вязкость зависит от содержания в нём воды и определённых видов сахаров. При снижении содержания воды продукт с повышенным содержанием сахарозы (например, падевый мёд) и глюкозы более густой, а при повышенном содержании фруктозы — жидкий. К сентябрю-ноябрю мёд постепенно переходит из жидкого сиропообразного состояния в кристаллическое твердое. Кристаллизация мёда начинается с образования мельчайших зародышевых кристаллов глюкозы на поверхности меда вследствие испарения воды и возникновения насыщенного раствора сахаров. Первичные кристаллы опускаются на дно, становятся зародышами (центрами) кристаллизации. Далее количество кристаллов увеличивается и захватывает всю массу мёда. Кристаллизация мёда — естественный процесс, не влияющий на его качество. В зависимости от размера кристаллов мёд бывает следующей консистенции:

- жидкий мёд — кристаллы отсутствуют;

- салообразной (крем-мёд) — кристаллы неразличимы невооружённым глазом;

- мелкозернистой — сростки кристаллов видны простым глазом, но они менее 0,5 мм;

- крупнозернистой — cpocтки кристаллов более 0,5 мм.

На скорость кристаллизации влияет множество факторов: температура, местонахождение мёда, материал из которого изготовлена тара, её объем, форма и прочее. Начинается кристаллизация мёда на поверхности, от стенок ёмкости и постепенно сгущается к центру. Чем прохладнее температура окружающего воздуха и «холоднее» посуда (металл по сравнению с деревом), тем быстрее начнётся процесс кристаллизации. Если посуда имеет квадратную форму (с углами), то процесс кристаллизации начнётся быстрее с углов. В тонкостенной ёмкости кристаллизация начинается быстрее, чем в толстостенной посуде, а вот заканчивается быстрее обычно в толстостенной. Как видим, окружающая среда влияет существенно на состояние мёда. Понижение температуры воздуха до 14 °С и ниже вызывает активный необратимый процесс кристаллизации глюкозы[19]. Если она ниже 4 °С и выше 27 °С, мёд практически не кристаллизуется.

Центрами кристаллизации в мёде первоначально являются микроскопические зародышевые кристаллы глюкозы, зерна пыльцы и механические примеси. Чем больше их, тем быстрее идет процесс, а чем меньше размеры центров, тем мельче образуются кристаллы, и значит, структура закристаллизованного мёда получается более нежной. Перемешивание значительно ускоряет процесс, так как способствует образованию новых центров кристаллизации. Фасованный мёд, прошедший предварительную обработку — роспуск кристаллов и тонкую фильтрацию, долго остается в жидком состоянии: в нём значительно меньше центров кристаллизации. На скорость кристаллизации мёда также влияет содержание декстринов: чем их больше, тем медленнее идёт процесс. С помощью специальной технологии, основанной на том, что скорость процесса увеличивается при добавлении в жидкий мед небольшого количества кристаллизованного, получают крем-мёд.

Виды мёда по цвету и прозрачности

Окраску мёда определяет содержание красящих веществ нектара (ксантофилл, хлорофиллоподобные вещества, каротин и др.). Поэтому цвет зависит от ботанического происхождения мёда. Интенсивность окраски мёда меняется от времени сбора: весенний — светлее, осенний — темнее. Прозрачность жидкого мёда зависит прежде всего от количества попавшей в мёд при откачке перги. Мёд может мутнеть и в результате начавшегося процесса его кристаллизации. В зависимости от концентрации красящих веществ он может быть:

- бесцветный, практически прозрачный — акациевый, малиновый, кипрейный, хлопчатниковый — бесцветны в жидком виде, кристаллизуясь становятся белыми;

- слабо окрашенный или светлый — при сборе нектара с цветков ивы, барбариса, лопуха, одуванчика, тыквы и лука;

- интенсивно окрашенный или тёмный — каштановый, гречишный, вересковый, рябиновый, тюльпановый и черничный мед.

Аромат мёда при этом зависит от наличия в нём небольшого количества эфирных масел и летучих органических веществ. Комплекс ароматических веществ у разных сортов мёда различен, поэтому и аромат у них неодинаковый, специфичный[18][10].

Виды мёда по вязкости и гигроскопичности

Вязкость (признак зрелости мёда) зависит от его влажности, ботанического происхождения, температурных условий и количества высокомолекулярных соединений в составе (белковых веществ и олигосахаридов). Содержание высокомолекулярных соединений и вязкость мёда находятся в прямо пропорциональной зависимости. Коэффициент вязкости у натурального мёда может колебаться от 3,18 до 14,4. По вязкости мёд делят на 5 групп:

- очень жидкий (акациевый, клеверный и другие);

- жидкий (гречишный, рапсовый, липовый);

- густой (одуванчиковый);

- клейкий (падевый);

- студнеобразный (вересковый)

Гигроскопичность мёда — свойство поглощать влагу из окружающей среды или отдавать её в зависимости от уровня влажности самого продукта и воздуха. На гигроскопичность мёда влияет относительная влажность воздуха: если она более 66%, мёд с нормальной влажностью начинает поглощать влагу, если менее 58% — начинается испарение влаги с поверхности мёда. Гигроскопичность мёда выше при большем содержании в нем фруктозы и минеральных веществ, а также при низкой влажности мёда. Кристаллизация мёда понижает его гигроскопичность[10][18].

Классификация мёда в Европе и США

Согласно Кодексу Алиментариуса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):

Мёд — это натуральное сладкое вещество, производимое медоносными пчёлами из нектара растений или из выделений живых частей растений или выделений насекомых на живых частях растений, которые пчёлы собирают, преобразуют путем соединения с собственными специфическими веществами, откладывают, обезвоживают, запасают и оставляют в сотах для созревания и созревания.

Согласно стандартам ВОЗ выделяют:

- Экстрагированный (Extracted Honey) мёд — это мёд, полученный центрифугированием сот;

- Прессованный мёд (Pressed Honey) — это мёд, полученный прессованием сот;

- Высушенный мёд (Drained Honey) — мёд полученный путём высушивания сот;

- Сотовый мёд (Comb Honey) — мёд в сотах в запечатанном виде;

- Нарезанный сотовый мёд или соты в мёде (Cut comb/chunk honey) - мёд, содержащий вкрапления сот;

- Фильтрованный мёд (filtered honey) — мёд, который был очищен от перги и пыльцы[20].

Применение этих стандартов зависит от страны. Некоторые страны устанавливают свои стандарты на национальные виды мёда и свою классификацию. Греция имеет национальные ограничения в отношении характеристик восьми монофлорных видов мёда, Германия имеет в законодательстве характеристики десяти цветочных мёдов и трёх падевых мёдов. Сербия приняла стандарты по восьми видам монофлорного мёда.

В США мёд не требует официальной проверки для подтверждения официальных отметок качества USDA (Министерства сельского хозяйства США). Министерство сельского хозяйства США указывает, что не существует программ официальной проверки и сертификации мёда. Ответственность за качество и соответствие мёда этикетке лежит на производителе.

В стандартах, применимых к мёду в Великобритании, кроме принятых ВОЗ категорий также выделяют пекарский мёд (baker’s honey) — мёд, пригодный для промышленного использования или в качестве ингредиента в пищевые продукты, которые подлежат переработке[21].

Определение качества и натуральности мёда

Оценку качества мёда проводят по ГОСТ 19792-2017 «Мёд натуральный», нормы которого максимально близки к европейским. Для этого определяют внешние признаки и органолептические показатели (цвет, вкус, аромат). Для подтверждения подлинности мёда проводят пыльцевой анализ и определяют диастазное число[22].

- Пыльцевой анализ — проводят микроскопически, идентифицируя зёрна пыльцы данного вида нектароноса. Метод применяется при разногласиях между поставщиком и приёмщиком. Для определения доброкачественности мёда определяют содержание сахарозы и восстанавливающих сахаров, воды, диастазное число и содержание оксиметилфурфурола.

- Рефрактометрическое определение массовой доли воды — основано на зависимости показателя преломления мёда от содержания в нём воды. Массовая доля воды в мёде должна быть не более 21%.

- Качественная реакция на оксиметилфурфурол (ГМФ) — основана на образовании в кислой среде соединения оксиметилфурфурола с резорцином, окрашенного в вишнево- красный цвет. Содержание ГМФ в 1 кг мёда — это один из важнейших показателей безопасности продукта. Его количество в мёде не должно превышать 25 мг/кг, присутствие ГМФ определяют для того, чтобы по его количеству установить нарушения технологического режима (температуры и времени выдержки) при переработке, фасовке и хранении меда, его возраст и выявить фальсификацию.

- Определение механических примесей — основано на фильтрации жидкого мёда через металлическую сетку. Метод применяют при наличии видимых загрязнений.

- Определение удельной электропроводности — в зависимости от зольности содержащихся в мёде кислот меняется его электропроводность. Чем выше зольность, тем выше электропроводность.

- Определение диастазного числа — мёд содержит ферменты, один из наиболее активных — диастаза, которая разлагает крахмал. Активность её и определяется по диастазному числу, которое используется как показатель его натуральности. Считается, что чем оно выше, тем лучше мёд. По требованиям российского законодательства диастазное число должно быть не менее 8 ед. Готе. Диастазное число зависит от количества ферментов, которые пчела выделяет особыми железами своего организма при переработке нектара в мёд[18][23].

Для определения натуральности мёда оценивают следующие параметры:

- Вкус — для натурального мёда характерно раздражающее действие на слизистую оболочку полости рта и глотки различной интенсивности — это послевкусие может усиливаться уже после проглатывания мёда. В зависимости от добавленной сахарозы послевкусие будет снижаться до полного его отсутствия;

- Прозрачность — натуральный мёд из-за присутствия белковых веществ имеет мутность, которая увеличивается при зарождении кристаллов глюкозы. Прозрачность мёда указывает на его возможную подделку;

- Вязкость — зачерпнуть мёд столовой ложкой и быстро повернуть её вокруг оси. Зрелый мёд будет наворачиваться на ложку и наслаиваться складками, а незрелый мёд будет стекать с неё, как бы быстро ни вращалась ложка. Этот метод применим при температуре 20 °С;

- Масса — в предварительно взвешенную банку налить 1 л воды и отметить уровень воды меткой. Воду вылить, банку высушить, а затем наполнить её мёдом без пузырьков воздуха. Банку с мёдом взвесить и определить массу 1 л мёда (минус вес банки). При 15 °С 1 л мёда должен весить более 1400 г;

- Примеси — в мёде могут присутствовать примеси металла, крахмала, мела, желатина, сахарного сиропа[24][14].

Производство мёда в мире

По данным «Анализа рынка мёда в мире», подготовленного BusinesStat в 2021 году, стоимость мирового экспорта мёда в 2020 году составила 2288 млн долл., а его объём — 765 тыс. тонн (в 2019 году, соответственно, 1984 млн долл. и 639 тыс. тонн). Экспортом мёда занимались 179 стран мира. Ведущим производителем мёда в мире среди стран является Китай, объём производства которого в 2020 г. составил 500 тыс. тонн, а доля в совокупном объеме производства — 27,0%[25].

На втором месте находится Турция с объемом производства 104,1 тыс. тонн и долей 5,6%.

Замыкают тройку лидеров Аргентина и Украина, доля каждой из стран в совокупном производстве мёда в мире составила 4,2% (78 тыс. тонн).

Основной причиной снижения выпуска мёда в мире учёные считают сокращение популяции медоносных пчёл. Численность пчёлосемей неуклонно сокращается с 1970-х годов XX века, при этом с 2010 года процесс сокращения числа пчёл в мире ускорился. Основными причинами вымирания насекомых названо глобальное потепление и повсеместное использование пестицидов в сельском хозяйстве[25]. Пандемия коронавируса негативно сказалась на многих аспектах мирового пчеловодства. Ослабли прямые контакты между ключевыми секторами пчеловодного сообщества, были нарушены производственные и логистические цепочки внутри медовой индустрии, возникли сложности с наймом сезонных рабочих для работы на пасеках и с транспортировкой продукции пчеловодства, сузилась информационная база пчеловодства. В то же время пандемия способствовала росту в большинстве стран мира спроса на мёд как полезный для здоровья натуральный продукт. В результате экспорт мёда в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос на 15% по стоимости и на 18% — по объёму. На мировом рынке наиболее значительно вырос спрос на мёд гарантированно высокого качества, в первую очередь, на новозеландский мёд мануки, отличающийся научно доказанными бактерицидными характеристиками. В результате Новая Зеландия в 2020 году стала лидером по стоимости экспорта мёда[26].

По оценкам аналитиков агентства Euromonitor International, в 2020 году российский рынок мёда вырос с 34,5 тыс. тонн до 34,8 тыс. тонн в натуральном выражении и примерно на 5,5%, до 17,66 млрд рублей в денежном. Аналитики отмечают, что на современную торговлю приходится до 15% продаж, остальная продукция приобретается на ярмарках или напрямую у фермеров. Отрасль пчеловодства в Российской Федерации почти полностью представлена пасеками в частных подсобных хозяйствах, а системные игроки есть только в сегменте переработки[27].

Главными мировые импортеры мёда — США, Германия и Япония.

Влияние мёда на организм человека

В медицинской практике мёд используют для внутреннего и наружного применения; в качестве сырья для получения готовых лекарственных средств и в качестве самостоятельного лекарственного средства. Он оказывает ингибирующее действие примерно на 60 видов бактерий, включая аэробы и анаэробы, грамположительные и грамотрицательные. Исследованиями учёных было доказано, что разбавленный мёд лечит инфекции мочевыводящих путей, потому что некоторые бактерии, вызывающие инфекции мочевыводящих путей, например, кишечная палочка, оказались чувствительны к антибактериальной активности мёда[5].

Механизмы антимикробного действия мёда отличаются от антибиотиков, которые разрушают клеточную стенку бактерий или ингибируют внутриклеточные метаболические пути. Антибактериальная активность мёда связана с четырьмя его свойствами.

- Мёд вытягивает влагу из окружающей среды и тем самым обезвоживает бактерии. Содержание сахара в мёде также достаточно велико, чтобы препятствовать росту микробов, но само по себе содержание сахара не является единственной причиной антибактериальных свойств меда;

- pH мёда составляет от 3,2 до 4,5, и эта кислотность достаточно низка, чтобы подавлять рост большинства микроорганизмов;

- Перекись водорода, продуцируемая глюкозооксидазой, является наиболее важным антибактериальным компонентом;

- В мёде было выявлено несколько фитохимических факторов антибактериальной активности[5].

Мёд используют при заболеваниях верхних дыхательных путей — при ринитах, синуситах, фарингитах, ларингитах; при простудных заболеваниях, заболеваниях лёгких — абсцессах, бронхите, бронхиальной астме, туберкулёзе.

За счёт большого количества сахаров и органических кислот мёд обладает небольшим раздражающим действием на слизистую желудочно-кишечного тракта и вызывает легкий слабительный эффект. Мёд усиливает секреторную функцию слизистой желудка и снижает повышенную кислотность желудочного сока, поэтому его используют при гастрите и язвенной болезни желудка. Применяют мёд также при нервных, сердечных, глазных заболеваниях и как антиаллергическое средство[10].

Одним из наиболее изученных и наиболее эффективных способов применения мёда является заживление ран. Русские солдаты использовали мёд во время Первой мировой войны для предотвращения инфицирования ран и ускорения заживления ран. Немцы комбинировали масло печени трески и мёд для лечения язв, ожогов, свищей и фурункулов. Почти все виды ран, таких как ссадины, абсцессы, ампутации, пролежни, ожоги, озноб, лопнувшие раны живота, трещины сосков, свищи, диабетические, злокачественные, проказы, травматические, шейные, варикозные и серповидно-клеточные язвы, септические раны, операционная рана или раны брюшной стенки и промежности оказываются поддающимися лечению мёдом. Применение мёда в качестве повязки на рану приводит к стимуляции процесса заживления и быстрому избавлению от инфекции. Мёд оказывает очищающее действие на раны, стимулирует регенерацию тканей и уменьшает воспаление. Пропитанные мёдом подушечки действуют как неадгезивная тканевая повязка[5].

Мёд является эффективным источником углеводов для спортсменов до и после тренировок с отягощениями и во время упражнений на выносливость[18]. Кроме того натуральный мёд содержит много флавоноидов, фенольных кислот, аскорбиновой кислоты, токоферолов, каталазы, супероксиддисмутазы, восстановленный глутатион, продукты реакции Майяра и пептиды. Большинство из вышеперечисленных соединений работают вместе, чтобы обеспечить синергетический антиоксидантный эффект. В литературе встречается мнение. что мёд как природный антиоксидант может служить альтернативой некоторым консервантам, таким как триполифосфат натрия, при консервации пищевых продуктов для замедления окисления липидов[5]. Благодаря биологически активным веществам, мёд обладает высокими питательными и лечебными свойствами.

Примечания

- ↑ Мёд / Большая российская энциклопедия 2004-2017 / Главный редактор: Кравец С. Л.. — Москва, 2011.

- ↑ Ettore Baglio. The Industry of Honey. An Introduction // SpringerBriefs in Molecular Science. — 2017. — 28 Сентябрь.

- ↑ 3,0 3,1 Julie Dunne, Alexa Höhn, Gabriele Franke, Katharina Neumann, Peter Breunig, Toby Gillard, Caitlin Walton-Doyle & Richard P. Evershed. Honey-collecting in prehistoric West Africa from 3500 years ago // Nature Communications. — 2021. — 14 апрель.

- ↑ 4,0 4,1 Девин О'Брайен. Увлекательная история меда. bugsinourbackyard.org (4 октября 2019). Дата обращения: 30 мая 2023.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 Tahereh Eteraf-Oskouei and Moslem Najafi. Traditional and Modern Uses of Natural Honey in Human Diseases: A Review // Iran J Basic Med Sci. — 2013. — Июнь (№ 16).

- ↑ Chinese Materia Medica illustration, Ming: Sichuan honey. wellcomecollection. wellcomecollection.

- ↑ Elisa Cerati. Honey: a bit of history // https://www.miel-factory.com/. — 2020. — 4 Сентябрь.

- ↑ 8,0 8,1 История пчеловодства // Собственник.

- ↑ В.И.Кисилев. Изобретение медогонки // Пчеловодство. — 2005.

- ↑ 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 М. М. Коноплева. ПРОДУКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ // Вестник фармации. — 2011. — № 1.

- ↑ 11,0 11,1 О.Л. Конусова, Ю.Л. Погорелов, Н.В. Островерхова. ОСНОВЫ ПЧЕЛОВОДСТВА. (ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ) // ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ : учебное пособие. — 2019.

- ↑ Елена Гончарук. Кто стоял у истоков пчеловодства? Петр Прокопович. ШколаЖизни.ру. ООО "Медио" (1.09.2015).

- ↑ Продукты и этапы переработки меда // BEZOTXODOV.RU.

- ↑ 14,0 14,1 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ.Технические условия // ГосСтандарт России. — 2001. — № 1972.

- ↑ Нино Джгаркава,. 9 самых полезных сортов меда Как собирают и для чего применяют // food.ru.

- ↑ Mānuka honey testing // Ministry for Primary Industries Manatū Ahu Matua.

- ↑ Мёд натуральный // ГОСТ 19792-2017.

- ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 В.В. Тихомиров. МЕД И ВСЕ ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА. — Москва: АСТ, 2016.

- ↑ Б.А.Угринович; А.С.Фарамазян. Особенности кристаллизации мёда // Пчеловодство. — 2001.

- ↑ CODEX STANDARD FOR HONEY // World Health Organization of the United Nations. — № 12—1981.

- ↑ The Honey (England) Regulations 2015 // FOOD, ENGLAND. — 2015. — № 1348.

- ↑ С. Елисеев, Н. Трапезникова. Определение качества меда // Стандарты и качество. — 2019. — Декабрь.

- ↑ Качество меда определяйте с помощью йода!. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай. Дата обращения: 30 мая 2023.

- ↑ Andreas Thrasyvoulou, Chrysoula Tananaki, Georgios Goras, Emmanuel Karazafiris, Maria Dimou, Vasilis Liolios, Dimitris Kanelis & Sofia Gounari. Legislation of honey criteria and standards // Journal of Apicultural Research. — 2018. — Январь.

- ↑ 25,0 25,1 За 2016-2020 гг производство меда в мире сократилось почти на 5% и составило 1,85 млн т.. marketing.rbc.ru (9 августа 2021). Дата обращения: 30 мая 2023.

- ↑ А. Пономарев. Мировой рынок меда в 2020 году // Мир Пчеловодства. — 2021.

- ↑ Мед (мировой рынок). TADVISER. Дата обращения: 10 августа 2021.

Ссылки

- ГОСТ 19792-2017 «Мёд натуральный»

- ГОСТ 31766-2012 «Мёды монофлорные. Технические условия»

- Кодекс Алиментариуса

- Федеральный регистр Министерства сельского хозяйства США

Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело! |

Данная статья имеет статус «проверенной». Это говорит о том, что статья была проверена экспертом |