Суверенитет

Суверените́т (через нем. Souveränität от фр. souveraineté[1] — верховная власть, верховенство, господство[2], suprema potestas[3]) — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти[4], совокупность верховных прав, принадлежащих государству или его главе[3].

К началу XX века, согласно международному праву, суверенитет означал абсолютное и исключительное право государства самостоятельно решать все внутренние дела, не учитывая волю других стран, а также право заключать любые соглашения с другими государствами[3]. Чтобы отличить этот термин от понятий национального и народного суверенитета[5], используют выражение «государственный суверенитет»[6]. В современной политической науке также обсуждается понятие суверенитета личности или гражданина[7]. Например, в XVI веке Жан Боден понимал суверенитет как набор прав, включающий в себя: право издавать законы, право объявлять войну и заключать мир, право назначать высших чиновников, право высшей судебной власти, право требовать верности и подчинения, право миловать преступников, право чеканить монету и устанавливать налоги[8].

Теории суверенитета

Поскольку суверенитет государства является сложным и многослойным понятием, существуют разные теории, каждая из которых предлагает свой подход к его пониманию. Теории суверенитета обычно делятся на два типа: эмпирический и нормативный. Эмпирический подход сосредоточен на изучении суверенитета как существующей реальности в пределах государственных субъектов, самих государств и других объектов (в зависимости от уровня анализа), то есть анализирует конкретные политические модели. Нормативный подход, напротив, рассматривает вопрос о том, какой должна быть форма проявления суверенитета, и ищет наиболее подходящий государственный орган, который мог бы стать носителем суверенитета[5].

Многие теории также выделяют несколько уровней суверенитета: внутригосударственный, касающийся отдельных регионов и субъектов, государственный, связанный с независимостью центральных властей, и межгосударственный, подразумевающий независимость от внешнего вмешательства[9].

На государственном уровне суверенитет интерпретируется различными эмпирическими теориями, такими как конституционная теория и теория политической власти[5]. Согласно конституционной теории, носитель суверенитета определяется на основании основного закона страны, часто Конституции. В демократических странах эта роль отводится народу. Однако этот подход имеет свои недостатки, поскольку положения Конституции не всегда отражают реальную ситуацию в стране. В ответ на это возникла теория суверенитета, основанная на политической власти, где носителями суверенитета считаются структуры, способные влиять на принятие решений и проводить политику в соответствии со своими интересами[10].

Нормативный подход направлен не столько на установление текущего распределения суверенитета, сколько на разработку концепций его оптимального размещения. Например, в эпоху Просвещения многие политические мыслители искали идеальную модель. Жан Боден, в частности, полагал, что монарх должен быть носителем суверенитета на государственном уровне, так как власть ему передаётся от Бога[8]. Тем не менее, суверенитет монарха не должен быть неограниченным: он ограничивается, с одной стороны, естественным и божественным законом, а с другой — традициями и неотъемлемыми правами подвластного народа. Таким образом, Боден заложил основы теории «смешанного» суверенитета.

Государственный суверенитет

Понятие

Государственный суверенитет — это неотъемлемое юридическое качество независимого государства, которое определяет его политическую и правовую автономию, высокую ответственность и важность как одного из основных участников международных отношений. Государственный суверенитет необходим для поддержания полного контроля над государством и исключает признание власти другой страны. Он формируется или исчезает в процессе добровольного изменения статуса независимого государства как единой социальной единицы, основываясь на принципе равноправия независимых государств и формируя основу современных международных правовых норм[9].

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость … государства …»

История

Понятие государственного суверенитета было предложено французским политическим деятелем и учёным XVI века Жаном Боденом. Изначально оно было тесно связано с европейскими феодальными законами и использовалось для обозначения неограниченной власти верховного правителя в отличие от власти его вассалов. По определению Бодена, суверенитет — это абсолютная и вечная верховная власть монарха в государстве, которую он получает по своему естественному праву[8].

Хотя в то время каноническое право, управлявшее международными связями в Западной Европе, признавало верховенство только за римским папой. Именно в 1648 году Вестфальский мирный договор сделал важный шаг вперёд, признав светское суверенное право за всеми европейскими государствами, включая вассалов Священной Римской империи, что создало фундамент для нынешней системы, где суверенитет считается неотъемлемым качеством каждого государства. Вестфальский мирный договор подтвердил территориальный суверенитет государственных образований[11].

Тем не менее, этот суверенитет был неполным: правитель продолжал оставаться вассалом императора и не обладал полномочиями заключать соглашения с зарубежными державами, идущими вразрез с интересами императора. Он был обязан участвовать в управлении империей, финансировать армию и другие учреждения, а также обеспечивать соблюдение решений имперского парламента, судебных постановлений и других директив на своей территории. Полномочия по управлению внутренними делами, таможней, налоговыми вопросами и организацией вооружённых сил оставались за ним[11].

Национальный суверенитет

Современное международное право ввело понятие национального суверенитета параллельно с государственным, что подразумевает право каждой нации на самоопределение. Национальный суверенитет наделяет нацию всей полнотой власти и возможностью самостоятельного определения своей государственно-правовой структуры и методов взаимодействия с другими нациями. Реализация национального суверенитета обеспечивается социально-экономической и политической структурой общества, поэтому он не является изначальным для любой нации. Национальный суверенитет по своей сути является демократическим принципом, осуществление которого зависит от осознания нацией своих важнейших интересов, связанных с условиями её существования и развития[12].

Принцип национального суверенитета не делает нацию абсолютной, а скорее придаёт государственному суверенитету новое значение. На определённом историческом этапе право на государственный суверенитет переходит к нации, которая может реализовать его либо создав собственное государство, либо войдя в состав более крупного государственного объединения[10].

Народный суверенитет

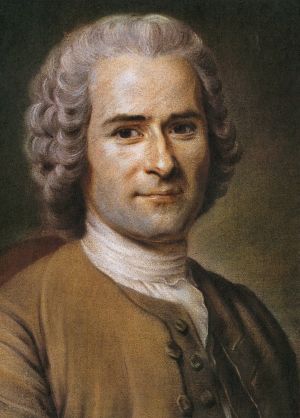

Доктрина народного суверенитета была предложена в XVIII веке французским философом Жаном-Жаком Руссо, который утверждал, что суверен — это коллективное существо, состоящее из отдельных личностей, объединённых вместе и называемых народом[13].

Народный суверенитет основывается на принципе верховенства народа в государстве. Народ рассматривается как единственный законный обладатель высшей власти или как источник государственного суверенитета[14]. Народный суверенитет противостоит монархическому суверенитету, при котором монарх воспринимается не как часть народа, а как отдельная личность, обладающая суверенной (абсолютистской, самодержавной) властью. Понятие народного суверенитета отличается от государственного суверенитета, хотя они не являются взаимоисключающими. Народный суверенитет касается вопроса о высшей власти внутри государства, тогда как государственный суверенитет относится к вопросу о верховенстве самой государственной власти[9].

Влияние глобализации на суверенитет

В конце XX и начале XXI веков в понимании суверенитета возникли новые аспекты, особенно в свете дискуссий о глобализации и новом мировом порядке. Всё чаще стали обсуждать темы изменения, «размывания» и даже «исчезновения» суверенитета[15]. Углубление взаимосвязей и взаимозависимостей между странами способствовало, с одной стороны, усилению значимости наднациональных организаций, которым государства делегировали часть своих суверенных полномочий, а с другой — признанию важности некоторых вопросов, таких как права человека, для международного регулирования, а не только для отдельной страны.

Политологи постепенно приходят к выводу о необходимости всестороннего пересмотра и переоценки понятия «суверенитет», как в контексте формирования глобальной политической общности, так и в плане уточнения границ национальных суверенитетов, принципов их взаимодействия и установления иерархии. Процесс глобализации в целом влияет на изменение и сокращение суверенных функций государств, причём этот процесс развивается в двух направлениях: с одной стороны, усиливаются внешние факторы, влияющие на снижение суверенитета стран, а с другой — многие государства добровольно принимают решение ограничить свой суверенитет[9].

На практике суверенитет значительно ограничивается различными факторами, будь то у государств или наций. Объём внутреннего суверенитета сужен юридически из-за международных соглашений, особенно в вопросах прав человека, а также фактически из-за сложившейся практики[10]. Некоторые исследователи утверждают, что понятие «государственного суверенитета» утрачивает своё значение в современном мире, подразумевая под ним лишь право свободного выхода из состава другого государства или союза государств[16].

Примечания

- ↑ Суверенитет государственный // 3-е издание : Большая советская энциклопедия / Гл. редактор А. М. Прохоров. — М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1976. — Т. 25. — С. 26.

- ↑ souveraineté // Большой французско-русский словарь ABBYY Lingvo / Главный редактор М. Н. Сизых. — М.: АБИ Пресс, 2010.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Суверенитет // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1890—1907. — Т. 86.

- ↑ Суверенитет // Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия : Российский энциклопедический словарь / Главный редактор А. М. Прохоров. — М., 2000. — С. 1517.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 Ушаков Н. А. Суверенитет и его воплощение во внутригосударственном и международном праве // Московский журнал международного права. — 1994. — № 2. — С. 3—4.

- ↑ Иванец Г. И., Калинский И. В., Червонюк В. И. Государственный суверенитет // Конституционное право России: энциклопедический словарь / Под общей ред. В. И. Червонюка. — М., 2002. — С. 432.

- ↑ Политология // Политология: Энциклопедический словарь / Под общ. ред. Ю. И. Аверьянова. — М.: Издательство Московского коммерческого университета, 1993. — С. 369.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 Боден Жан. Об устройстве государств / пер. с лат. с комментариями И. В. Кривушина, Е. С. Кривушиной. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — Т. 2. — 560 с. — ISBN 978-5-7598-1763-5.

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 Моисеев А. А. Суверенитет государства в международном праве. — М.: АСТ Восток—Запад, 2009. — С. 68.

- ↑ 10,0 10,1 10,2 Ушаков Н. А. Суверенитет в современном международном праве. — М.: Изд. ИМО, 1963. — С. 35—37.

- ↑ 11,0 11,1 Вестфальский мир: межкафедральный «круглый стол» в МГИМО // Вестник МГИМО-Университета : Журнал. — 2008. — № 1. — С. 79.

- ↑ Шевцов В. С. Национальный суверенитет (проблемы теории и методологии). — М.: Юрид. лит., 1978. — С. 3—4, 18—19.

- ↑ Руссо Ж.—Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права / Перевод с франц. А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева—Попова. — М.: КАНОН-пресс, 1998. — Т. 1. — ISBN 5-87533-113-5.

- ↑ Черниченко С. В. Государство как личность, субъект международного права и носитель суверенитета // Российский ежегодник международного права. — СПб.: Издательский дом СПбГУ, 1995. — С. 23—24.

- ↑ Гринин Л. Е. Глобализация и национальный суверенитет // История и современность. — 2005. — № 1. — С. 6—3.

- ↑ Морозова А. С. Конституционно-правовой анализ реализации принципов суверенитета в Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. — 2012. — № 4.