Сапфо

| Сапфо | |

|---|---|

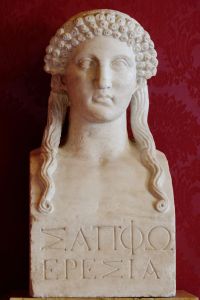

Бюст Сапфо начала V века до н. э. | |

| Род деятельности | поэтесса, музыкант |

| Отец | Скамандр (предположительно) |

| Мать | Клеида |

| Дети | дочь Клея |

Сапфо́ (Сафо; Сафо Лесбосская, Сафо Митиленская, Псапфа) (между 630 и 612, остров Лесбос — около 570 до нашей эры) — древнегреческая поэтесса. Писала на эолийском диалекте древнегреческого языка.

Биографические сведения

Сапфо — одна из величайших поэтесс в мировой литературе, основала на Лесбосе школу для обучения девушек наукам, пению и музыке. По данным Страбона, была современницей, соотечественницей и возлюбленной Алкея. По некоторым источникам, была из аристократического семейства, имела несколько братьев и, возможно, дочь. Отец Сапфо, Скамандроним, был аристократом, представителем знатного рода. Мать — Клеида. У Сапфо было три брата — Эригий, Харакс и любимый младший брат Ларикус. В одном из оксиринхских папирусов говорится, что Сапфо хвалила Ларикуса за то, что он разливает вино в здании администрации Митилены, учреждении, в котором служили молодые люди из лучших семейств[1].

Сапфо и братья рано осиротели. В «Героидах» у Овидия Сапфо оплакивает своего отца такими словами: «Шесть моих дней рождения прошло, когда кости моего родителя, собранные из погребального костра, выпили раньше времени мои слёзы»[1].

Родственники отдали девочку в школу гетер, где она проявила свой природный литературный талант — в школе она сочиняла оды, гимны, элегии, праздничные и застольные песни.

Сапфо жила в VII веке до нашей эры в период архаики. Рождение великой лирической поэтессы ознаменовалось рождением новой эпохи греческой мысли, ставшей основой цивилизации искусства и культуры всего мира[2].

Современники Сапфо

Для древних греков сапфийское явление было удивительным — во всех сферах жизнедеятельности общества главенствовали мужчины, среди античных поэтов Сапфо была единственной женщиной, талант которой позволил сделать её мнение авторитетным и влиятельным в обществе. Изображения Сафо встречаются на монетах Лесбоса. «Насколько я знаю, за всё то время, сохранившееся в памяти людей, не появилось ни одной женщины, которая могла быть хоть отдалённо с ней сравниться в области поэзии», — писал о Сапфо античный историк и географ Страбон [Сафо 2000: 5-16].

В античности поэзию Сапфо ценили очень высоко. Про нее слагали легенды: писали, что в нее без взаимности влюблен поэт Алкей, а сама она из-за неразделенной любви к красавцу Фаону бросилась в море со скалы.

По сообщению Страбона, была современницей и соотечественницей Алкея. Источником биографических сведений о Сапфо служит в основном её мелика (древнегреческое песенное искусство). Предположительно, из аристократического семейства, имела несколько братьев и, возможно, дочь. По некоторым данным, была главой женского сообщества (фиаса), посвящённого культу Афродиты. Согласно Паросской хронике, во время государственного переворота на Лесбосе была вынуждена бежать на Сицилию, где жила в Сиракузах (примерно до 579 до н. э.). Истинные обстоятельства конца жизни неизвестны.

Творчество Сапфо

Свои сочинения Сапфо читала вживую, играя на лире (монодическая лирика — др.-греч. μονῳδία — пение или декламирование в одиночку, др.-греч. λύρα , — струнный инструмент). Благодаря Сапфо струнный музыкальный инструмент впоследствии стал символом поэтического искусства.

Основные темы поэзии Сапфо — любовь, красота подруг, свадьба и печаль разлуки, картины природы.

Писала Сапфо и гимны — Афродите, Музам, Харитам, а также эпиталамы — свадебные песни.

Филологами Александрийской библиотеки труды Сапфо были разделены на 9 книг по метрическому принципу; в первой книге содержались произведения, написанные сапфической строфой. Уже в Античности Сапфо считалась великой поэтессой; в приписываемой Платону эпиграмме из Палатинской антологии Сапфо названа десятой музой.

Поэзия Сапфо сохранилась в отрывках (свыше 100 фрагментов; в основном папирусные находки и цитаты у позднейших авторов); целиком представлен «Гимн к Афродите», процитированный Дионисием Галикарнасским в качестве примера изысканного стиля, а также гармонии формы и содержания.

Лирика Сапфо, тесно связанная с фольклорной традицией, характеризуется вниманием к деталям, музыкальностью языка и повышенной эмоциональностью; её основные темы — страстная любовь, в том числе к подругам, горе разлуки, напутствие невесте.

Сапфический стих. Сапфийская лирика

Филологам и литераторам известно, что «Сапфический стих» происходит от имени Сапфо. Среди девяти лириков Древней Греции она одна была женщиной.

Именно Сапфо ввела строфическую форму в систему античного стихосложения. Сапфическую строфу использовали поэты Древнего Рима — Катулл, Гораций.

В эпоху Средневековья сапфическая строфа применялась для создания латинских церковных песен: В. К. Тредиаковский (1703—1769), М. В. Ломоносов (1711—1765) и А. П. Сумароков (1717—1777), «охотно создавали рифмованные сапфические строфы» [Лаппо-Данилевский 2022: 300—320]

Первый перевод стихов, выполненный с сохранением стихотворного размера в России отдельного полного стихотворения появилось в 1758 году. Это был перевод А. П. Сумарокова оды Сапфо «Гимн Афродите» (II, 9), исполненный сапфической строфой, которую можно встретить у поэтов XX века А. Н. Радищева, В. Я. Брюсова, И. Г. Вишневецкого.

Сапфическая строфа вошла в отечественную версификацию первой из античных стиховых форм.

Сапфийская лирика — художественная песня-признание, мелодическое излияние дум и чувств личности выражается в страданиях и радости, томлениях и наслаждениях, любви и ненависти, возносящих все эти эмоции в ценностный аспект отдельной живой души:

Мнится мне: как боги блажен и волен,

Кто с тобой сидит, говорит с тобою,

Милой в очи смотрит и слышит близко

Лепет умильный —

Нежных уст!.. Улыбчивых уст дыханье

Ловит он… А я, — чуть вдали завижу /

Образ твой, — я сердца не чую в персях,

Уст не раскрыть мне!

Бедный нем язык, а по жилам тонкий

Знойным холодком пробегает пламень;

Гул в ушах; темнеют, потухли очи;

Ноги не держат…Сапфо 2006: 32, Сапфо и Алкей (сборник)

Первой, кто назвал розу «царицей цветов» была Сапфо, философ Сократ считал розу самым красивым и полезным цветком в мире.

Мир, который мы видим своими земными глазами, не имеет гармоничную целостность, он разбит на части, куски, глыбы и обломки. Он целостен, многообразен и прочен в пространстве любви, души, времени. Эту раздробленность Вселенной было суждено запечатлеть Сапфо.

Исследования жизни и творчества Сапфо

История возникновения и развития «античных» строф в русской поэзии серебряного века подробно описана в монографиях сапфоведов научного сотрудника Пушкинского дома Е. В. Свиясова («Сафо и русская любовная поэзия XVIII — начала XX веков»), Э. Боуи («Поэтический диалект Сапфо и Алкея»), Э. Бернетта («Три архаических поэта: Архилох, Алкей, Сапфо»), в книгах И. Е. Сурикова («Сапфо»), Т. Г. Мякина («Сапфо: Язык, мировоззрение, жизнь»), в статьях литературоведа А. Г. Степанова, в стилизованных под древность архаической эпохи переводах В. В. Вересаева, В. И. Иванова, С. Я. Парнок, Л. П. Репиной.

По мнению А. Г. Степанова, уникальность феномена Сапфо заключается в «построении биографии творческой личности целиком на легенде» [Степанов 2011: 112—119], являющейся мотивацией для создания высоких мировых достижений культуры, в частности, поэзии Золотого и Серебряного веков.

Русский поэт, философ В. И. Иванов, сравнивая Сапфо с «распустившейся во всей своей красоте и неге эллинской розы», считает, что рождение поэтессы было задолго до расцвета собственной Греции [Сафо 2006: 7-28].

Влияние на искусство

Благодаря творчеству Сапфо появились трагедия Франца Грильпарцера «Сафо», опера Шарля Гуно «Сафо», картины Ивана Айвазовского «Сапфо», Эрнста Штюкельберга «Сафо у Левкадской скалы», живописный цикл Джона Говарда «Сапфо», находящаяся в Эрмитаже картина Жак-Луи Давида «Сапфо и Фаон», написанная по заказу крупного землевладельца, фабриканта XVIII—XIX веков Н. Б. Юсупова.

Среди переводчиков и подражателей 2-й оды Сапфо (всего 51) были А. П. Сумароков, Н. А. Львов, М. Н. Муравьев, Г. Р. Державин (более десяти редакций и вариантов), В. А. Жуковский, К. Ф. Рылеев, А. С. Пушкин, А. Ф. Мерзляков, П. А. Катенин, А. Н. Майков.

Русской Сапфо называли Анну Ахматову[3]. Продолжили традицию женской лирики Мирра Лохвицкая и Марина Цветаева[4].

Слава Сапфо надолго пережила ее саму. Каждая эпоха создавала свой образ поэтессы.

Образ Сапфо в литературе, живописи, искусстве

Образ Сапфо неоднократно привлекал внимание художников (античная вазопись и скульптура; картины Ж.-Л. Давида, Г. Моро, Г. Климта и другие). Сапфо и её кружку обязано своим появлением понятие «лесбийская любовь».

Фрагмент из книги Игоря Сурикова «Сапфо» наглядно нам показывает личность, глубоко проникающую в прошлое поэтического искусства: «Сапфо попыталась сквозь приятную вечернюю дремоту вспомнить, кто из поэтов первым назвал море „винноцветным“, но не смогла. Кажется, все-таки Гомер. Но, может быть, кто-то и до него, ещё раньше?..». Сапфо, понимая, что она является первой «обыкновенной» женщиной-поэтессой во всей истории человечества, создавшей новую женскую лирику, называла себя сама служительницей муз. «Наверное, именно поэтому Сапфо никогда не возражала тем, кто говорил, что у неё есть „дар божий“, что для неё всегда оставалось непостижимым и таинственным»[5].

Фрагмент из книги Игоря Сурикова «Сапфо» наглядно нам показывает личность, глубоко проникающую в прошлое поэтического искусства: «Сапфо попыталась сквозь приятную вечернюю дремоту вспомнить, кто из поэтов первым назвал море „винноцветным“, но не смогла. Кажется, все-таки Гомер. Но, может быть, кто-то и до него, ещё раньше?..» . Сапфо, понимая, что она является первой «обыкновенной» женщиной-поэтессой во всей истории человечества, создавшей новую женскую лирику, называла себя сама служительницей муз. «Наверное, именно поэтому Сапфо никогда не возражала тем, кто говорил, что у неё есть „дар божий“, что для неё всегда оставалось непостижимым и таинственным» .

Не самая привлекательная, похожая на темнокожую эфиопскую царевну Андромеду, дочь царя Кефея (от имени отца — Кефида), Сапфо в поэме римского поэта Овидия «Героиды» выглядит так:

Пусть красоты не дала мне природа упрямая — что же!

Все изъяны её дар мой с лихвой возместил.

Ростом мала я — зато моё имя по целому миру

Слышно; высоко оно — значит, и я высока.

Кожа моя не бела; но Персей ведь любил Андромеду,

Хоть Кефеида была смуглой, как все в той стране...Сафо 2000: 5-16

В описании французской писательницы XV века Кристин де Пизан поэтесса представлена подобным образом: «Благородство Сапфо не уступало её мудрости. Она была очень красива, её манера держаться очаровывала, а голос был нежен и приятен. Но величайшим из всех её даров было очарование живого ума, потому что она была сведуща в различных искусствах и науках. Она не только знала произведения других авторов, но также изобрела стихотворную строфу и сама сочиняла».

Вячеслав Иванов отмечает: «личность Сапфо, подверженная вспышкам страсти, есть личность не только внутренне уравновешенная и гармоничная благодаря необычайно стройному ритму её духовного существа, но и во внешнем бытии глубоко последовательная, независимая, верная себе и всецело проникающему её и ей прирождённому закону правдивости, великодушия, благочестия, простоты и свободы» [Иванов 1914 :19].

Согласно Плутарху, музыкально-поэтическое новаторство Сапфо выражалось, в частности, в создании новой «миксолидийской» гармонии в музыке. Это предполагает публичные выступления Сапфо и ее хора на празднествах, посвященных лидийским божествам (и, конечно же, Кибеле, как главному из них). (Suidae Ο, 169).

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 Ирина Анастасиада. Сапфо, Величайшая поэтесса древности (2023). Дата обращения: 24 марта 2024.

- ↑ Долорес Гомес Салмерон. Сапфо. Десятая муза. Часть 1. Человек без границ. Дата обращения: 1 апреля 2024.

- ↑ Анна Ахматова: pro et contra. Т.2 / Вступительная статья Н.Н. Скатова. – Санкт-Петербург: РГХА, 2005. – 992с. – С. 372-373; 379. 2. Ахматова А.А. Белая стая / А.А. Ахматова. – Санкт-Петербург: 1917. — 123–140. / Н.Н.Скатов. — Санкт-Петербург, 1917. — С. 123—140.

- ↑ Бродский о Цветаевой: интервью, эссе. Москва: «Независимая газета», 1997. – С. 2 // Независимая газета. — 1997. — Февраль. — С. 2.

- ↑ Мировая литература. Энциклопедия. / Панова О.Ю.. — М.: Росмэн, 2008. — С. 20. — 128 с.