Онтогенез растений

Онтогене́з расте́ний — процесс, в ходе которого организмы растут и развиваются. Он охватывает все изменения, происходящие с организмом с момента его зарождения и до естественной смерти. Этот процесс включает в себя деление клеток, их растяжение и диференциацию, что приводит к увеличению биомассы организма и его общему развитию. Важной особенностью онтогенетического развития является чередование поколений, известное как гетероспория. В ходе этого процесса происходит последовательная смена стадий спорофита, характеризующегося диплоидной фазой жизненного цикла, и гаметофита с гаплоидным набором хромосом. У высших растений отмечается выраженная редукция гаметофитного поколения относительно спорофитного, что свидетельствует о тенденции к доминированию спорофитной фазы в жизненном цикле этих организмов[1].

Онтогенез низших растений и лишайников

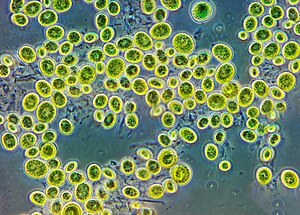

Онтогенез низших растений представляет собой сложный процесс, начинающийся с момента образования зиготы и продолжающийся вплоть до формирования полностью развитого организма. Этот процесс включает в себя множество последовательных этапов, каждый из которых играет важную роль в развитии растения. Низшие растения, включая такие группы, как водоросли и лишайники (комплексные организмы образованные водорослью и грибом), характеризуются относительно простой структурой по сравнению с высшими растениями, однако их жизненные циклы и стратегии развития весьма разнообразны[2].

Образование зиготы.

Процесс развития растения начинается с оплодотворения, когда сперматозоид проникает в яйцеклетку. В результате этого слияния образуется зигота — клетка, содержащая полный набор хромосом от обоих родителей. Зигота становится отправной точкой для последующего развития растения. У многоклеточных растений зигота начинает активно делиться, проходя через процесс, известный как дробление. Этот процесс представляет собой серию митотических делений, в результате которых образуется множество клеток. В отличие от животных, у которых дробление происходит без увеличения размера клеток, у растений клетки увеличиваются в размере после каждого деления[2].

Прорастание споры или проростка.

Дальнейшее развитие может идти по двум основным путям: прорастание споры или прорастание проростка. Это зависит от особенностей вида растения[2].

Прорастание споры.

Споры — особые клетки, которые обладают способностью к выживанию в экстремальных условиях и могут преодолевать значительные расстояния. В подходящих условиях спора начинает прорастать, давая начало новому растению[2].

Прорастание проростка.

Проросток — молодая стадия растения, которая формируется после прорастания зиготы. Он обладает всеми необходимыми структурами для начала активного роста и развития[2].

Формирование таллома.

Таллом — основная часть тела низшего растения, выполняющая функции питания, дыхания и фотосинтеза. Таллом может быть разнообразным по своей структуре и форме, начиная от простых одноклеточных форм и заканчивая сложными многоклеточными колониями[2].

Развитие органов размножения.

По мере роста и развития низшее растение формирует органы размножения, которые могут быть двух типов[2]:

- Вегетативные органы. Они обеспечивают вегетативное размножение, при котором новые растения образуются путём отделения частей материнского организма.

- Генеративные органы. Эти органы участвуют в половом размножении, обеспечивая формирование половых клеток (гамет), которые впоследствии сливаются, образуя новую зиготу[2].

Репродукция.

Низшие растения обладают несколькими способами репродукции[2]:

- Вегетативное размножение. Оно происходит путём деления материнского организма на несколько частей, каждая из которых способна развиться в самостоятельный организм. Этот способ является базовым для лишайников.

- Бесполое размножение. Осуществляется посредством формирования специализированных структур, таких как споры, которые способны прорастать и давать начало новым растениям без участия полового процесса.

- Половое размножение. Включает в себя образование мужских и женских половых клеток (гамет), которые затем объединяются, формируя зиготу. Эта зигота далее развивается в новый организм.

Старение и смерть.

Как и любые живые организмы, низшие растения подвержены процессу старения. С течением времени они утрачивают способность к активному росту и развитию, их физиологические процессы замедляются, и в конечном итоге растение погибает, завершив свой жизненный цикл[2].

Онтогенез низших растений представляет собой сложный и разнообразный процесс, который может существенно различаться в зависимости от вида растения и условий его существования[2].

Онтогенез высших споровых растений

Моховидные

Моховидные — отдел высших растений, который объединяет около 20 000 видов мхов. Они являются одними из самых древних наземных растений и играют важную роль в экосистемах, участвуя в почвообразовании, удержании влаги и создании микроклимата для других организмов. Жизненый цикл моховидных включает чередование двух поколений: гаметофита (полового) и спорофита (бесполого)[3].

Прорастание споры и развитие гаметофита

Прорастание споры. Жизненный цикл моховидных начинается с споры. Спора — это гаплоидная клетка, которая образуется в результате мейоза в спорангии спорофита. Спора попадает в благоприятные условия (влажная почва, кора деревьев, камни) и прорастает. При прорастании споры образуется протонема — нитчатое или пластинчатое образование, которое является начальной стадией развития гаметофита[3].

Развитие гаметофита. Протонема даёт начало взрослому гаметофиту — основному поколению моховидных. Гаметофит — это гаплоидное (n) растение, которое может быть однополым или двудомным. У большинства мхов гаметофит состоит из стебля, листьев и ризоидов (нитевидных образований, выполняющих функцию корней). Гаметофит является доминирующим поколением в жизненном цикле моховидных, так как он существует дольше и выполняет основные функции фотосинтеза и питания[3].

Образование гамет

На гаметофите формируются половые органы[3]:

- Архегонии — женские половые органы, в которых образуются яйцеклетки.

- Антеридии — мужские половые органы, в которых образуются сперматозоиды.

У одних видов мхов архегонии и антеридии находятся на одном растении (однодомные мхи), у других — на разных (двудомные мхи)[3].

Оплодотворение и образование зиготы

Оплодотворение. Для оплодотворения необходима вода, так как сперматозоиды моховидных подвижны и могут достичь яйцеклетки только в водной среде. Когда сперматозоид достигает архегония, происходит слияние гамет, и образуется зигота — диплоидная клетка (2n). Зигота остаётся на материнском гаметофите и начинает делиться, формируя спорофит. Спорофит — это бесполое поколение, которое зависит от гаметофита в питании и поддержке[3].

Развитие спорофита

Образование спорангия. Спорофит состоит из ножки и коробочки (спорангия). Внутри спорангия происходит мейоз, в результате которого образуются гаплоидные споры (n). Споры являются началом нового цикла развития. Когда споры созревают, коробочка открывается, и споры высвобождаются. Они разносятся ветром, водой или животными. Попав в благоприятные условия, споры прорастают, и цикл повторяется[3].

Особенности жизненного цикла моховидных[3]:

- Доминирование гаметофита: В отличие от других высших растений, у моховидных преобладает гаметофитное поколение, которое является фотосинтезирующим и самостоятельным. Спорофит, напротив, зависит от гаметофита.

- Зависимость от воды: Для оплодотворения моховидным необходима вода, что ограничивает их распространение в засушливых регионах.

- Простое строение: Моховидные не имеют настоящих корней, стеблей и листьев. Вместо корней у них ризоиды, которые выполняют функцию прикрепления и всасывания воды.

- Экологическая роль: Мхи играют важную роль в экосистемах, удерживая влагу, предотвращая эрозию почвы и создавая условия для жизни других организмов[3].

Плауновидные

Плауновидные — это древний отдел высших растений, сохранившийся с палеозойской эры. В то время их предки были главными обитателями лесов и достигали гигантских размеров. Современные плауновидные представлены в основном травянистыми растениями, такими как плауны, селагинеллы и полушники. Они играют важную роль в лесных экосистемах, участвуя в почвообразовании и создавая благоприятную среду для мелких организмов[3].

Жизненный цикл плауновидных, как и у других высших растений, включает чередование поколений: бесполого (спорофита) и полового (гаметофита). Однако, в отличие от моховидных, у плауновидных доминирует спорофит[3].

Прорастание споры и развитие гаметофита

Прорастание споры. Жизненный цикл начинается с споры — гаплоидной клетки (n), образующейся в результате мейоза в спорангиях спорофита. У большинства плауновидных споры однотипные (равноспоровые), но у некоторых групп, например, у селагинелл, наблюдается разноспоровость (мегаспоры и микроспоры). Спора попадает во влажную почву и прорастает, формируя гаметофит (половое поколение)[3].

Гаметофит плауновидных, называемый проталлием или заростком, у равноспоровых видов представляет собой маленькое (2-5 мм) подземное или полупогружённое в почву образование, часто симбиотически связанное с грибами для питания. У разноспоровых плауновидных гаметофиты редуцированы[3]:

- Мегаспоры развиваются в женские заростки с архегониями.

- Микроспоры — в мужские заростки с антеридиями.

Гаметофиты плауновидных, в отличие от мхов, недолговечны и зависят от влажности, так как не способны к фотосинтезу (у большинства видов)[3].

Образование гамет

На гаметофите формируются половые органы[4]:

- Архегонии — женские структуры, производящие одну яйцеклетку.

- Антеридии — мужские структуры, где образуются многочисленные двужгутиковые сперматозоиды.

У разноспоровых видов (например, селагинелл) мужские и женские гаметофиты развиваются отдельно из микро- и мегаспор, что повышает эффективность оплодотворения.

Оплодотворение и образование зиготы

Для слияния гамет необходима вода. Сперматозоиды перемещаются к архегониям по каплям дождя или росы. После оплодотворения образуется зигота — диплоидная клетка (2n), которая даёт начало новому спорофиту. Зигота развивается непосредственно на женском гаметофите. У разноспоровых видов зародыш спорофита получает питательные вещества от мегагаметофита, что напоминает семенные растения[4].

Развитие спорофита

Молодой спорофит постепенно становится самостоятельным растением. У плауновидных спорофит имеет[4]:

- Настоящие корни, стебли и листья (микрофиллы) с проводящими тканями.

- Спорангии, которые у плаунов собраны в стробилы (колоски) на верхушках побегов, а у селагинелл расположены в пазухах листьев.

В спорангиях путём мейоза образуются споры, завершающие цикл. Созревшие споры высыпаются через разрывы стенок спорангиев. У некоторых плаунов споры обладают маслянистой оболочкой, что облегчает их распространение ветром. У разноспоровых видов микро- и мегаспоры разносятся отдельно[4].

Хвощевидные

Хвощевидные — это древний отдел высших растений, процветавший в каменноугольном периоде, когда их древовидные предки формировали обширные леса. Современные хвощевидные представлены единственным родом Equisetum (хвощ), включающим около 30 видов, таких как хвощ полевой (Equisetum arvense) и хвощ болотный (Equisetum palustre). Эти растения отличаются уникальным строением и играют роль в экосистемах как индикаторы влажных почв. Их жизненный цикл, как и у других высших растений, включает чередование поколений: спорофита (доминирующего) и гаметофита, но с рядом особенностей[4].

Прорастание споры и развитие гаметофита

Жизненный цикл начинается с споры — гаплоидной клетки (n), образующейся в результате мейоза в спорангиях спорофита. Споры хвощей имеют уникальные элатеры — пружинистые ленточные выросты, которые раскручиваются при изменении влажности, способствуя распространению спор ветром. Попав во влажную почву, спора прорастает, формируя гаметофит (половое поколение). Гаметофит хвощевидных, называемый проталлием (заростком), представляет собой небольшое (до 1 см) зелёное пластинчатое или лопастное образование. В отличие от плаунов, гаметофиты хвощей однодомные: на одном проталлии развиваются как архегонии, так и антеридии. Однако у некоторых видов наблюдается тенденция к разделению полов. Гаметофит фотосинтезирует, но его жизнь зависит от высокой влажности[4].

Образование гамет

На проталлии формируются два типа органов: архегонии и антеридии.

Архегонии — это женские органы, которые производят одну яйцеклетку и располагаются у основания гаметофита. Антеридии — это мужские органы, которые образуют множество сперматозоидов с большим количеством жгутиков и развиваются на верхней части проталлия. Созревание архегониев и антеридиев не всегда происходит одновременно, что уменьшает вероятность самооплодотворения[4].

Оплодотворение и образование зиготы

Как и у других споровых растений, для оплодотворения необходима вода. Сперматозоиды проплывают к архегониям по каплям дождя или росы. После слияния гамет образуется зигота (2n) — первая клетка спорофита. Зигота остаётся на гаметофите и начинает делиться, формируя зародыш спорофита. Молодой спорофит быстро переходит к самостоятельной жизни, так как гаметофит недолговечен[4].

Развитие спорофита

Взрослый спорофит хвощей имеет характерные черты[4]:

- Членистые полые стебли с узлами, от которых отходят мутовки редуцированных листьев.

- Кремнезём в клеточных стенках, придающий стеблям жёсткость.

- Спорангиофоры — щитковидные структуры, собранные в стробилы (колоски) на верхушках побегов. У некоторых видов (например, хвоща полевого) спороносные побеги не имеют хлорофилла и отмирают после высыпания спор.

В спорангиях путём мейоза образуются споры, завершающие цикл[4].

Выход спор

Созревшие споры активно выбрасываются благодаря движению элатер. Их распространение ветром позволяет хвощам колонизировать новые территории[4].

Особенности жизненного цикла хвощевидных

Хвощевидные обладают рядом особенностей онтогенеза[4]:

- Доминирование спорофита: Спорофит — многолетнее растение с корневищем, способное вегетативно размножаться. Гаметофит же существует всего несколько недель.

- Равноспоровость: Все споры у хвощей одинаковые, но гаметофиты могут быть функционально раздельнополыми.

- Зависимость от воды: Оплодотворение возможно только в водной среде, что ограничивает распространение хвощей влажными местообитаниями.

- Устойчивость к экстремальным условиям: Корневища хвощей выживают в промёрзшей или переувлажнённой почве, а высокое содержание кремнезёма защищает от травоядных животных[4].

Таким образом, хвощевидные — это «живые ископаемые», сохранившие примитивные черты древней флоры. Их жизненный цикл демонстрирует эволюционный компромисс: развитый спорофит адаптирован к суше, но размножение по-прежнему зависит от воды[4].

Папоротниковидные

Папоротниковидные — это один из самых разнообразных отделов высших растений, включающий около 10 000 видов, от гигантских древовидных форм до миниатюрных эпифитов. Папоротники играют ключевую роль в лесных экосистемах, формируя нижние ярусы растительности и участвуя в круговороте воды и минеральных веществ. Их жизненный цикл, как и у других споровых растений, основан на чередовании поколений: спорофита (доминирующего) и гаметофита, но с уникальными адаптациями[4].

Прорастание споры и развитие гаметофита

Жизненный цикл начинается с споры — гаплоидной клетки (n), образующейся в результате мейоза в спорангиях спорофита. Большинство папоротников равноспоровые, но некоторые группы (например, водные папоротники рода Marsilea) обладают разноспоровостью (микро- и мегаспоры). Спора, попадая во влажную почву или на моховую подушку, прорастает, формируя гаметофит[4].

Гаметофит папоротников, называемый заростком или проталлием, представляет собой небольшое (до 1 см) сердцевидное зелёное образование. У равноспоровых видов он обоеполый: на одном заростке развиваются и архегонии, и антеридии. У разноспоровых папоротников[4]:

- Мегаспоры дают начало женским гаметофитам с архегониями.

- Микроспоры — мужским гаметофитам с антеридиями.

Заросток фотосинтезирует, но его выживание зависит от высокой влажности. У некоторых видов он образует симбиоз с грибами для получения питательных веществ[4].

Образование гамет

На заростке формируются[4]:

- Архегонии — женские органы, расположенные у основания проталия. Каждый архегоний содержит одну яйцеклетку.

- Антеридии — мужские органы, производящие спиралевидные многожгутиковые сперматозоиды. У равноспоровых видов антеридии созревают позже архегониев, что снижает риск самооплодотворения.

Оплодотворение и образование зиготы

Как и у других споровых растений, для оплодотворения необходима вода. Сперматозоиды проплывают к архегониям по плёнке воды. После слияния гамет образуется зигота (2n) — первая клетка спорофита. Зигота остаётся на заростке и начинает делиться, формируя зародыш спорофита. Молодой спорофит быстро развивает корень, стебель и первые листья, переходя к самостоятельной жизни. Гаметофит после этого отмирает.

Развитие спорофита

Взрослый спорофит папоротников — это крупное многолетнее растение с характерными чертами[4]:

- Вайи (листья): молодые вайи свёрнуты в «улитку», что защищает их от повреждений.

- Сорусы — группы спорангиев на нижней стороне вай. У многих видов сорусы прикрыты покрывальцем (индузием).

- Кольцо (аннулус) — ряд специализированных клеток в спорангии, которые, высыхая, разрывают его стенку и выбрасывают споры.

В спорангиях путём мейоза образуются гаплоидные споры, завершающие цикл[4].

Выход спор

Созревшие споры высыпаются и разносятся ветром. У некоторых папоротников споры сохраняют жизнеспособность десятилетиями, что позволяет им колонизировать новые территории после пожаров или вырубок.

Особенности жизненного цикла папоротниковидных

- Доминирование спорофита: Спорофит — основное поколение, крупное и долгоживущее. Гаметофит существует несколько недель и зависит от влаги.

- Разноспоровость у водных видов: У водных папоротников (например, Salvinia) разноспоровость упрощает оплодотворение в водной среде.

- Зависимость от воды: Оплодотворение возможно только при наличии воды, что ограничивает среду обитания папоротников влажными регионами.

- Вегетативное размножение: Многие папоротники размножаются корневищами или выводковыми почками, что помогает быстро захватывать территории[4].

Их жизненный цикл отражает переходный этап эволюции растений: развитиый спорофит адаптирован к суше, но размножение всё ещё зависит от воды[4].

Онтогенез голосеменных растений

Голосеменные, такие как сосны, ели, кипарисы и гинкго, демонстрируют адаптации, связанные с их жизненным циклом и средой обитания[5].

Эмбриональный этап

Начинается с зиготы (2n), образованной после оплодотворения яйцеклетки спермием. У голосеменных оплодотворение происходит внутри семязачатка, расположенного на чешуях женских шишек (мегастробилов)[5].

Процесс формирования зародыша сосны начинается с деления зиготы, которое занимает несколько месяцев. В результате этого процесса происходит дифференциация тканей, в результате которой зародыш разделяется на три части: корешок (будущий корень), гипокотиль (стеблёвая часть) и семядоли (эмбриональные листья). Зародыш получает питательные вещества из эндосперма — гаплоидной ткани, образованной из мегагаметофита. В результате этого процесса формируется семя, которое защищено семенной кожурой, производной интегумента семязачатка. У сосны семена снабжены крыловидными выростами, которые помогают им распространяться ветром.

Ювенильный этап

Процесс прорастания семени инициируется при наличии необходимых условий: влаги, тепла и света. Это приводит к активации метаболизма, в результате чего семядоли выходят на поверхность и начинают фотосинтез, обеспечивая переход к автотрофному питанию[6].

Морфологические особенности прорастающего семени включают в себя[7]:

- У сосны ювенильная хвоя представляет собой одиночные, спирально расположенные на стебле хвоинки, в отличие от взрослой хвои, которая собрана в пучки по 2-5 игл.

- Корневая система развивается из зародышевого корешка, формируя стержневой корень и боковые ответвления.

Рост первичных побегов у голосеменных растений характеризуется преобладанием моноподиального роста, при котором главный стебель растёт быстрее боковых ветвей[8].

Виргинильный этап

Растение активно наращивает вегетативную массу, но процесс размножения остаётся недоступным. Формирование взрослых структур[8]:

- Появление характерной хвои, которая у сосны расположена пучками.

- Развитие вторичной ксилемы и флоэмы благодаря деятельности камбия, что приводит к утолщению стебля и формированию годичных колец.

- Симбиоз с грибами: корни многих голосеменных образуют микоризу, что способствует улучшению поглощения воды и минералов.

Продолжительность этапа: у сосны обыкновенной виргинильный этап длится от 5 до 15 лет, а у секвойи — до 50 лет[8].

Генеративный этап

Растение достигает стадии репродуктивной зрелости. У голосеменных растений генеративные органы представлены стробилами, или шишками. Образование стробилов[8]:

- Микростробилы, или мужские шишки, производят пыльцу, снабжённую двумя воздушными мешками, которые служат для её распространения с помощью ветра.

- Мегастробилы, или женские шишки, содержат семязачатки, защищённые интегументом и имеющие микропиле, через которое пыльца проникает внутрь.

- Пыльца переносится ветром на семязачатки.

- Формирование пыльцевой трубки, необходимой для прорастания пыльцы, занимает около года у сосны.

- Спермии сливаются с яйцеклеткой, в результате чего образуется зигота.

Семена развиваются на чешуях шишек. У можжевельника шишки становятся сочными и напоминают ягоды[8].

Этап старости

Характеризуется постепенным угасанием жизненных функций[8]:

- Снижение фотосинтеза: Уменьшение площади хвои и активности хлоропластов.

- Ослабление репродукции: Сокращение числа шишек и их размера.

- Накопление повреждений: Повышенная уязвимость к вредителям (например, короедам) и грибковым инфекциям.

- Гибель растения: У монокарпических видов (например, некоторых пальм) смерть наступает после единственного плодоношения. У поликарпических (сосны, ели) этап может длиться десятилетиями.

Особенности онтогенеза голосеменных

- Отсутствие цветков и плодов: Семена развиваются открыто на чешуях шишек.

- Доминирование спорофита: Гаметофит редуцирован до пыльцевых зёрен и мегагаметофита внутри семязачатка.

- Длительность этапов: У некоторых видов генеративный этап начинается только через 20-30 лет (например, у пихты).

- Адаптации к климату: Хвоя покрыта кутикулой и смолами, что снижает испарение и защищает от холода[8].

Онтогенез голосеменных отражает их эволюционные успехи: от защиты семян до адаптаций к суровым условиям. Эти растения служат мостом между древними споровыми и современными покрытосеменными, сохраняя примитивные и продвинутые черты одновременно.

Онтогенез цветковых растений

Цветковые растения обладают рядом характерных отличий в онтогенезе.

Этапы онтогенеза цветковых растений

Онтогенез высших растений представляет собой сложный и многоэтапный процесс, который был детально исследован и описан Михаилом Христофоровичем Чайлахяном. Этапы онтогенеза различаются в зависимости от способа размножения растений — полового (семенного) и вегетативного (из почки). В данном описании рассмотрены этапы онтогенеза растений, полученных при семенном размножении, поскольку они более изучены и чётко разграничены. Этапы онтогенеза включают в себя эмбриональный, ювенильный, зрелости, размножения и старости. Понимание этих этапов имеет важное значение для изучения биологии и экологии растений, а также для сельского хозяйства и лесоводства[9].

Эмбриональный этап

Этот этап делится на два периода[9]:

- Эмбриогенез: Период от оплодотворения яйцеклетки до созревания семени. Проходит на материнском растении и длится несколько недель или месяцев, в зависимости от генетических особенностей растения и условий произрастания.

- Покой семени: Период от созревания семени до его прорастания. Длительность этого периода может варьироваться от нескольких дней до нескольких лет и зависит от биологических свойств растения и условий внешней среды.

Ювенильный этап (этап молодости)

Начинается с прорастания семени и завершается появлением зачатков первых цветков. Характеризуется усиленным нарастанием вегетативных органов. Продолжительность этого этапа может варьироваться от нескольких дней до нескольких лет. У поликарпических растений этот этап происходит только до первого цветения[9].

Этап зрелости

Продолжается от времени закладки зачатков цветков до образования половых клеток — гамет. Делится на три периода[9]:

Данный этап представляет собой ключевой момент перехода от вегетативного роста к репродуктивной фазе, и у поликарпических растений он повторяется многократно[9].

Процесс формирования семенного материала у растений, который начинается с образования гамет и завершается образованием зрелых семян, имеет свои особенности в зависимости от типа растения. У однолетних растений этот процесс происходит единожды, в то время как у многолетних он повторяется многократно.[9].

Этап старости

Продолжается от созревания семян до отмирания растения. Длительность этого этапа различна[10]:

- Однолетние растения с одновременным созреванием семян: Этап старости ограничивается несколькими днями (например, пшеница, ячмень).

- Однолетние растения с долгим плодоношением: Этап старости несколько растянут (например, огурцы, томаты).

- Многолетние древесные растения: Представления об этапе старения расплывчаты и неопределённы. Трудно представить, чтобы молодое дерево, только что вступившее в период плодоношения и плодоносящее большое число лет, одновременно вступило в этап старения[10].

Морфогенез цветковых растений

Онтогенез у растений можно описать через фенологические фазы и этапы морфогенеза, что позволяет агрономам более точно оценивать темп развития растений. Фенологические фазы позволяют быстро и визуально оценивать развитие, тогда как этапы морфогенеза дают более точное представление о процессах, происходящих в точках роста. Эти методы особенно важны для определения жизнеспособности растений в различных условиях, таких как перезимовка озимых растений[11].

Фенологические фазы

Фенологические фазы развития растений представляют собой важный инструмент для изучения процессов роста и развития растений. Они позволяют наблюдать за формированием новых органов и изменениями, происходящими под воздействием экологических факторов, таких как температура и влажность[11].

Фенологические фазы у различных растений могут различаться, но наиболее чётко они определены у однолетних и озимых злаков[11].

Примеры фенологических фаз у злаков[11]:

- Всходы — появление колеоптиля с первым листом.

- Кущение — формирование вторичной корневой системы и узла кущения.

- Выход в трубку — образование настоящих стеблей.

- Колошение — выход соцветия (колоса или метёлки) из трубчатого стебля.

- Цветение — появление и раскрытие пыльников и перистых рылец у перекрёстноопыляемых злаков.

- Молочная зрелость семян — появление белой жидкости («молочка») при разрезании завязи семени.

- Восковая зрелость семян — отсутствие «молочка» при разрезании ещё мягкого семени.

- Полная зрелость семян — затвердевание семени[11].

Примеры фенологических фаз у двудольных растений, таких как огурец[11]:

- Развёртывание семядоли.

- Появление первого настоящего листа.

- Появление третьего настоящего листа.

- Бутонизация.

- Цветение.

- Плодоношение[11].

Этапы морфогенеза цветковых растений

Этапы морфогенеза, предложенные Фани Михайловной Куперман, представляют собой более детальное понимание процесса развития растений по сравнению с фенологическими фазами. Эти этапы позволяют связать процессы развития в точках роста с формированием новых органов[11].

Исследование этапов морфогенеза, предложенных Куперман, даёт возможность более глубоко понять процесс развития растений по сравнению с традиционными фенологическими наблюдениями. Каждый этап морфогенеза представляет собой определённый период формирования растения, начиная от его зародышевого состояния и заканчивая зрелым организмом. В отличие от фенологических фаз, которые фиксируют внешние изменения, такие как появление листьев или цветов, этапы морфогенеза фокусируются на внутренних процессах, происходящих в точках роста растений[11].

Это позволяет исследователям лучше понимать взаимосвязь между развитием отдельных частей растения, таких как побеги и корни, и образованием новых органов, таких как листья, цветы или плоды. Таким образом, изучение этапов морфогенеза помогает более точно отслеживать и анализировать развитие растений на всех стадиях их жизненного цикла[11].

Этапы морфогенеза[11]:

- Прорастание семени: Образование недифференцированного конуса нарастания.

- Дифференциация конуса нарастания: Образование зачаточных узлов и междоузлий стебля, зачаточных стеблёвых листьев.

- Дифференциация главной оси зачаточного соцветия.

- Появление конусов нарастания второго порядка на зачаточной оси соцветия.

- Начало образования и дифференциации цветков.

- Формирование цветка: Рост чашелистиков.

- Развитие мужского и женского гаметофита: Рост соцветий и покровных частей цветка.

- Завершение образования цветка: Образование гамет.

- Цветение, оплодотворение, образование зиготы.

- Рост и формирование плода и семени.

- Накопление питательных веществ в семени: Его налив.

- Превращение питательных веществ в запасные вещества семени.

Типы онтогенеза цветковых растений

Онтогенез у растений можно классифицировать по времени наступления и кратности цветения. Онтогенез у растений классифицируется по времени наступления и кратности цветения. Монокарпические растения цветут только один раз в жизни, тогда как поликарпические растения цветут много раз на протяжении жизни. Понимание этих типов онтогенеза важно для изучения биологии и экологии растений[9].

Монокарпический онтогенез

Монокарпические растения цветут только один раз в жизни. Этот тип онтогенеза включает несколько групп[12]:

- Эфемеры: Жизненный цикл составляет всего несколько недель. Эти растения могут дать несколько поколений в течение одного вегетационного периода. Примеры: пастушья сумка, мокрица.

- Однолетники: Весь жизненный цикл проходит за один вегетационный период. Растения успевают вырасти и дать семена. Примеры: яровые хлебные злаки, овощи (огурцы, помидоры).

- Двулетники: Онтогенез проходит в течение двух вегетационных периодов. В первый год растения образуют вегетативные органы (розетку листьев), а во второй год — цветоносные стрелки и дают семена. Примеры: капуста, корнеплоды, тмин.

- Многолетние монокарпики: Растут в течение многих лет, затем образуют гигантские соцветия с массой семян и после этого погибают. Примеры: агавы, бамбук.

Поликарпический онтогенез

Поликарпические растения цветут много раз на протяжении жизни. Этот тип онтогенеза также включает несколько групп[13]:

- Травянистые растения:

- Кустарники: Обычно зацветают на третьем году жизни.

- Деревья:

Примечания

- ↑ Белоусов Л. В. Онтогенез // БРЭ : энциклопедия. — 2023. — 27 июля. — ISSN 5-85270-329-X.

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 Ботаника. Низшие растения. Биологический отдел центра педагогического мастерства. Дата обращения: 1 февраля 2025.

- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 Степанов Н. В. Высшие споровые растения: Учебное пособие. — Красноярск: Красноярский государственный университет, 2003. — 180 с. — ISBN 5-7638-0263-2.

- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 Степанов Н. В. Высшие споровые растения: Учебное пособие. — Красноярск: Красноярский государственный университет, 2003. — 180 с. — ISBN 5-7638-0263-2.

- ↑ 5,0 5,1 Онтогенез. Ландшафтные инженерные системы. Дата обращения: 1 февраля 2025.

- ↑ Онтогенез. Ландшафтные инженерные системы. Дата обращения: 1 февраля 2025.

- ↑ Онтогенез. Ландшафтные инженерные системы. Дата обращения: 1 февраля 2025.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 Онтогенез. Ландшафтные инженерные системы. Дата обращения: 1 февраля 2025.

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Авксентьева О. А., Жмурко В. В. Физиология цветения: учебное пособие. — Харьков: Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2011. — 132 с. — ISBN 978-966-623-712-8.

- ↑ 10,0 10,1 Определение развития растений. Типы и этапы онтогенеза.. Пермский Государственный аграрно-технологический университет им. Д.Н. Прянишникова. Дата обращения: 1 февраля 2025.

- ↑ 11,00 11,01 11,02 11,03 11,04 11,05 11,06 11,07 11,08 11,09 11,10 Фенологические фазы развития. Этапы морфогенеза.. Пермский Государственный аграрно-технологический университет им. Д.Н. Прянишникова. Дата обращения: 1 февраля 2025.

- ↑ Монокарпические растения. БРЭ. Дата обращения: 4 февраля 2025.

- ↑ Поликарпические растения. БРЭ. Дата обращения: 4 февраля 2025.