Онтогенез вирусов

Онтогене́з ви́русов — последовательность событий, включающих несколько ключевых этапов: адсорбцию, пенетрацию, синтез вирусных компонентов, сборку новых вирусных частиц и выход из клетки[1].

Адсорбция

Адсорбция вирусов представляет собой начальный этап их жизненного цикла, определяющий, какие именно клетки и ткани организма будут подвержены инфекции. Этот процесс включает в себя несколько ключевых этапов и механизмов, каждый из которых играет важную роль в обеспечении успешного внедрения вируса в клетку-хозяина[1].

Этапы адсорбции

Обратимая фаза

На данном этапе вирус вступает во временное взаимодействие с поверхностью клетки-хозяина посредством электростатического притяжения. Это взаимодействие может носить неспецифический характер и зависеть от распределения электрических зарядов на поверхностях вируса и клетки. Такой тип взаимодействия зависит от уровня рН окружающей среды и концентрации ионов в растворе. Например, положительно заряженные аминогруппы вирусных белков могут притягиваться к отрицательно заряженным группам на поверхности клетки. В этот момент вирус ещё можно удалить с поверхности клетки при помощи определенных химических веществ[1][2].

Необратимая фаза

В ходе этой фазы происходит специфическая связь между вирусными белками и определенными рецепторами на поверхности клетки-хозяина. Такое взаимодействие делает соединение вируса с клеткой более устойчивым, и после его установления вирус уже нельзя удалить без нарушения целостности клеточной мембраны. Здесь речь идет о связывании вирусных белков пепломеры оболочки (на внешней оболочке вируса выросты, которые обычно состоят из белков, связанных с углеводами), с соответствующими рецепторами на поверхности клетки. Именно такое взаимодействие обеспечивает высокую степень специфичности вируса к тем или иным типам клеток[2].

Примерами могут служить[2]:

- Гликопротеины: вирус гриппа использует свой белок гемагглютинин для соединения с сиаловыми кислотами.

- Иммуноглобулины: риновирусы взаимодействуют с молекулами CD4 на Т-лимфоцитах.

- Интегрины: вирус Эпштейна-Барр присоединяется к интегриновым рецепторам αvβ3 на B-лимфоцитах.

Специфичность

Многие вирусы обладают высокой степенью специфичности к определенным типам клеток благодаря уникальному набору рецепторов. Так, например, ВИЧ способен инфицировать исключительно те клетки, на поверхности которых присутствуют молекулы CD4 и корецепторы CCR5/CXCR4[2][3].

Эволюционная адаптация

Некоторые вирусы способны мутировать таким образом, чтобы изменять или расширять спектр рецепторов, с которыми они могут связаться для проникновения в клетку. Например, SARS-CoV-2 и его варианты, включая штамм Омикрон, демонстрируют повышенную способность связываться с рецептором ACE2. Все эти механизмы и стратегии обеспечивают эффективное внедрение вирусов в клетки-хозяева, способствуя их выживанию и дальнейшему распространению[2].

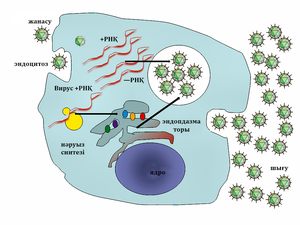

Проникновение (пенетрация)

Проникновение вирусов представляет собой этап жизненного цикла вирусов, следующий после стадии адсорбции. На этой стадии вирус преодолевает защитный барьер клеточной мембраны и проникает внутрь клетки-хозяина. Данный процесс имеет решающее значение для успешного развития инфекционного процесса, поскольку именно благодаря ему вирус получает возможность доступа к внутренним ресурсам клетки и запускает процесс размножения своего генетического материала[2].

Механизмы проникновения

Существуют разные механизмы, при помощи которых вирусы способны проникать в клетку-хозяина. Выбор конкретного механизма определяется типом вируса и особенностями структуры клеточной мембраны. Рассмотрим основные пути проникновения[2].

Фагоцитоз

Некоторые вирусы, преимущественно крупные по размеру, проникают в клетку-хозяина путём фагоцитоза. При этом вирус оказывается окружённым мембраной клетки, формируя своеобразную вакуоль, которая впоследствии поглощается клеткой. Такой способ проникновения часто встречается среди вирусов, обладающих большой капсулой или оболочкой[1][2].

Слияние мембран

Вирусы, имеющие липидную оболочку, такие как вирус гриппа или ВИЧ, используют метод слияния мембран. В процессе слияния вирусная оболочка соединяется с клеточной мембраной, что позволяет вирусным компонентам попасть непосредственно в цитоплазму клетки[1][3].

Инъекция нуклеоида

Некоторые виды вирусов, такие как бактериофаги, используют метод инъекции нуклеоида. Это означает, что вирус проникает в клетку-хозяина, оставляя свою оболочку снаружи. Такой способ проникновения характерен для вирусов, не имеющих липидной оболочки[1][2].

Транспорт внутри клетки

После того как вирус проникает в клетку, он должен быть доставлен в определённое место, где будут происходить необходимые для его «раздевания» и последующего размножения процессы. Перенос вируса может осуществляться различными путями, включая движение вдоль микротрубочек и использование специализированных транспортных белков[2].

Проникновение в ядро

Для некоторых видов вирусов критически важно проникнуть в ядро клетки, где локализуется основной генетический материал. Это особенно существенно для тех вирусов, геном которых представлен ДНК, поскольку процесс его репликации обычно происходит именно в ядре клетки[2].

«Раздевание»

«Раздевание» вирусов – это стадия жизненного цикла вирусов, которая следует непосредственно за проникновением вируса внутрь клетки-хозяина. Во время этой стадии вирус избавляется от своих внешних структур, защищающих его генетический материал, тем самым открывая доступ к этому самому генетическому материалу. Это необходимо для того, чтобы вирус мог начать использование ресурсов инфицированной клетки для создания новых копий самого себя, а также для синтеза вирусных белков[2].

Этот процесс может протекать по-разному, включая слияние мембран, разрушение капсида или прямую инъекцию нуклеоида, и всегда требует участия специфических клеточных факторов и ферментов[2].

Механизмы раздевания

Механизм раздевания вирусов может варьироваться в зависимости от конкретного типа вируса и особенностей его строения[2]:

Слияние мембран

Когда вирус проникает в клетку через механизм слияния мембран, его внешняя оболочка сливается с клеточной мембраной, становясь её частью. После такого слияния вирусный геном оказывается в цитоплазме клетки. Затем происходит освобождение вирусного генома от окружающих его защитных белковых структур[2].

Распад капсида

Вирусы, которые проникают в клетку через фагоцитоз, оказываются внутри клетки в эндосоме — мембранном пузырьке. У этих вирусов белок-капсид, образующий защитную оболочку вокруг вирусного генома, разрушается под действием различных факторов, таких как клеточные ферменты или изменение уровня pH внутри эндосомы. Этот процесс позволяет освободить вирусный геном, делая его доступным для дальнейшего использования в процессе репликации[2].

Инъекция нуклеоида

Некоторые вирусы, использующие методику инъекции нуклеоида, вводят свой генетический материал прямо в цитоплазму клетки или даже в её ядро, минуя этап раздевания. Таким образом, они обходят необходимость удаления внешних оболочек, поскольку вирусный геном уже находится в нужном месте для начала процесса репликации[2].

Локализация вирусного генома

После завершения этапа раздевания вирусный геном должен оказаться в определённом участке клетки, где начнётся его дальнейшая репликация. Для ДНК-содержащих вирусов таким местом обычно является ядро клетки, тогда как у РНК-содержащих вирусов репликация чаще всего проходит в цитоплазме. Иногда транспортировка вирусного генома к этим местам осуществляется при помощи специализированных белков или моторных белков[2].

Как только вирусный геном освобождён от своей оболочки, он становится доступен для процессов репликации и транскрипции. Это даёт вирусу возможность начать производство собственных белков и создавать копии своего генетического материала.Раздевание делает вирус уязвимым перед различными системами защиты клетки, такими как интерфероны или системы рестрикции[2].

Синтез вирусных компонентов

Репликация вирусов представляет собой стадию жизненного цикла вирусов, во время которой осуществляется синтез вирусного генома и белков, а также сборка новых вирусных частиц. Данный процесс играет ключевую роль в развитии вирусной инфекции, поскольку именно он обеспечивает массовое размножение вируса[2].

Синтез вирусного генома

Тип вирусного генома оказывает влияние на способ его репликации. Существуют два основных типа вирусных геномов: ДНК и РНК[2].

ДНК-вирусы

У ДНК-вирусов репликация генома протекает в ядре клетки. Вначале вирусный геном высвобождается из защитной белковой оболочки и перемещается в ядро. Здесь вирусная ДНК служит матрицей для синтеза новой ДНК при помощи клеточных ферментов, включая ДНК-полимеразу. После получения копий вирусного генома они упаковываются в новые вирусные частицы[2].

РНК-вирусы

РНК-вирусы обладают различными типами геномов[2]:

- Плюс-однонитевая РНК (ssRNA(+)): Геном функционирует как матричная РНК (мРНК), и его копия синтезируется клеточными рибосомами. На основании этой копии затем создается новая плюс-цепь РНК.

- Минус-однонитевая РНК (ssRNA(-)): Первоначально синтезируется комплементарная плюс-цепь РНК, которая впоследствии используется в качестве матрицы для создания минус-цепи РНК.

- Двунитевая РНК (dsRNA): Каждая цепь выступает в роли матрицы для синтеза комплементарной цепи.

- Ретровирусы: Используют механизм обратной транскрипции для преобразования своей РНК в ДНК, которая затем встраивается в клеточный геном и применяется для синтеза новых вирусных РНК.

Синтез вирусных белков

После завершения репликации вирусного генома начинается этап синтеза вирусных белков. Местоположение данного процесса зависит от конкретного типа вируса:

- Цитоплазма: Для РНК-вирусов, которым не требуется транспортировка генома в ядро.

- Ядро: Для ДНК-вирусов и ряда ретровирусов.

Синтез белков может осуществляться на клеточных рибосомах либо на собственных рибосомах вируса, если последний обладает необходимыми инструментами для выполнения данной функции[2].

Сборка новых вирусных частиц

Когда все компоненты вируса синтезированы, начинается процесс сборки новых вирусных частиц. Этот этап включает объединение вирусного генома с белками и, в некоторых случаях, упаковку в оболочку[1][3]:

- Сборка капсида: Капсид — это белковая оболочка вируса, которая окружает и защищает его геном. Белки капсида собираются в определённую структуру, образуя икосаэдрическую или спиральную форму.

- Упаковка генома: Геном вируса упаковывается в капсид. Этот процесс может быть активным (с использованием специальных ферментов) или пассивным (за счёт взаимодействия между геномом и белками капсида).

- Формирование оболочки: Некоторые вирусы, имеющие липидные оболочки (например, ВИЧ, грипп), получают свою оболочку от клеточной мембраны. В процессе «почкования» вирус захватывает часть клеточной мембраны, включая встроенные в неё вирусные белки.

Выход из клетки и распространение инфекции

Выход вирусов из клетки — это завершающий этап их жизненного цикла, который определяет распространение инфекции. Процесс выхода зависит от структуры вируса и типа его взаимодействия с клеткой-хозяином. Основные механизмы выхода вирусов из клетки[4].

Выход через лизис

Клетка разрушается под действием вирусных ферментов (лизинов), что приводит к высвобождению всех вирионов. Этот механизм характерен для безоболочечных вирусов, таких как аденовирусы и полиовирусы. Он происходит быстро и сопровождается гибелью клетки.

Выход через почкование

Вирионы покидают клетку, «отшнуровываясь» от мембраны и приобретая суперкапсид из липидов и белков клетки-хозяина. Этот механизм характерен для оболочечных вирусов, таких как грипп, ВИЧ и герпес. Нуклеокапсид связывается с модифицированными участками мембраны, где уже присутствуют вирусные гликопротеиды. Клетка остаётся жизнеспособной и продолжает продуцировать вирусы длительное время[4].

Выход через экзоцитоз

Вирионы упаковываются в везикулы, которые сливаются с плазматической мембраной, высвобождая вирусы без разрушения клетки. Этот механизм используется некоторыми арбовирусами и коронавирусами. Он позволяет избежать иммунного ответа, так как клетка не погибает[4].

Транспорт вирусов между клетками растений

Процесс транспортировки вирусов через мембраны эндоплазматического ретикулума является важным этапом в жизненного цикла многих вирусов. Этот процесс обеспечивает распространение инфекции по всему организму хозяина. Роль мембран эндоплазматического ретикулума в транспорте вирусов заключается в том, что эндоплазматическая сеть представляет собой сеть канальцев и пузырьков, пронизывающую всю клетку. Она служит местом синтеза и модификации белков, липидов и других молекул. Вирусные транспортные белки перемещаются вдоль мембран эндоплазматического ретикулума до достижения плазмодесм — микроскопических каналов, соединяющих соседние клетки растений[5].

Механизмы движения транспортных белков заключаются в том, что транспортные белки вирусов способны связываться с мембранами эндоплазматического ретикулума и двигаться вдоль них к плазмодесмам. Это движение называется латеральным и осуществляется за счёт взаимодействия транспортных белков с определёнными белками и липидами мембран эндоплазматического ретикулума. Транспортные белки могут изменять структуру и состав мембран эндоплазматического ретикулума, облегчая своё перемещение и обеспечивая эффективную доставку вирусного материала к плазмодесмам.

Регуляция пропускной способности плазмодесм заключается в том, что плазмодесмы представляют собой узкие каналы, через которые происходит обмен веществами между соседними клетками. Их пропускная способность строго регулируется клеткой, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение веществ. Вирусные транспортные белки способны увеличивать пропускную способность плазмодесм, позволяя вирусному материалу проникать в соседнюю клетку. Это достигается за счёт изменения структуры и состава плазмодесм, а также за счёт активации определённых сигнальных путей в клетке[5].

Участие ядерных белков заключается в том, что ядерные белки играют важную роль в регуляции вирусной инфекции. Они участвуют в контроле экспрессии вирусных генов, сборке вирусных частиц и их выходе из клетки. Некоторые ядерные белки непосредственно взаимодействуют с транспортными белками вирусов, помогая им достичь плазмодесм и обеспечить эффективный межклеточный транспорт[5].

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Жук В. В. Биология размножения и развития учебное пособие. — Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2020. — 232 с. — ISBN 978-5-7944-3381-4.

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 Пиневич А. В., Сироткин А. К., Гаврилова О. В., Потехин А. А. Вирусология: учебник / под ред. А. В. Пиневича. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. — С. 43-71. — 442 с. — ISBN 978-5-288-06011-3.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Коротяев А. И., Бабичев С. А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология : учебник для мед. вузов. — СПб.: Спецлит, 2008. — С. 399-402. — 767 с. — ISBN 978-5-299-00369-7.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 Формирование и выход из клетки вирионов. Процесс упаковки и дозревания вирусов в клетке. МедУнивер. Дата обращения: 7 февраля 2025.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 Морозов С. Ю. и др. Вирусный патогенез: роль вирусных и клеточных белков. Истина (19 декабря 2020). Дата обращения: 7 февраля 2025.