Гравиметрия (геодезия)

Гравиме́трия (от лат. gravis — «тяжёлый» и греч. μετρέω — «измеряю»); геодезическая гравиметрия, гравитационное зондирование) — раздел высшей геодезии, исследующий взаимозависимость формы Земли и её гравитационного поля. Гравиметрия помогает изучить фигуры и гравитационное поле Земли, используя для этого собранные гравиметрические данные. В её задачи входит теория нивелирных высот и обработка астрономо-геодезических сетей с учётом вариаций гравитационного поля[1][2].

История

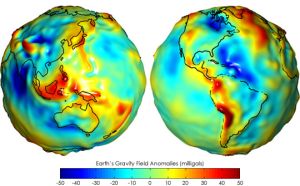

В XVI веке Галилей осуществил первые измерения ускорения свободного падения, используя свой закон, согласно которому пройденное телом расстояние за первую секунду падения равно половине этого ускорения. Полученные результаты были неточными, поскольку метод требовал высокой точности измерений времени и расстояния, недостижимой в то время, а также не учитывал влияние сопротивления воздуха. Маятниковые приборы обеспечили простой и эффективный метод измерения ускорения свободного падения, применяемый с XVII века. Первоначально маятники использовались для установления длины, а ускорение свободного падения считалось постоянной величиной. В 1672 году Шарль Рише обнаружил разницу в длине секундного маятника в Кайенне и Париже, что указывало на изменение ускорения свободного падения, а не длины маятника. Впоследствии Исаак Ньютон и Христиан Гюйгенс подтвердили зависимость ускорения свободного падения от широты, формы Земли и её вращения. В 1743 году теорема Клеро математически подтвердила зависимость ускорения силы тяжести от широты и позволила вычислить сжатие Земли на основе гравиметрических данных. Дальнейшее развитие гравиметрии определялось как совершенствованием технологий, так и потребностями геодезии и геофизики, с ориентацией на практические задачи геодезических и геофизических исследований. К концу 1980-1990-х годов СССР внёс значительный вклад в развитие глобальной гравиметрической съёмки: из-за применения высокоточных маятниковых, статических и баллистических гравиметров, была создана надёжная опорная гравиметрическая сеть, соответствующая международным стандартам. Существенный прогресс был достигнут в гравиметрических исследованиях Арктики и Антарктики. Развитие спутниковых технологий привело к появлению спутниковой гравиметрии. Этот метод использует данные о рельефе поверхности океана, полученные со стационарных спутников, для создания карт аномалий силы тяжести. Запуск спутников Geosat и ERS-1 в 1995 году значительно улучшил точность метода, достигнув 3-7 мГал с разрешением 20-30 км. Объединение спутниковых данных с локальными гравиметрическими измерениями повышало точность результатов. Запуск спутников, оборудованных лазерными и радиолокационными дальномерами, открыл новые возможности для построения глобальных гравитационных моделей[1].

Применение в геодезии

Гравиметрия используется в геодезии[3]:

- В высшей геодезии гравиметрия помогает изучить фигуры и гравитационное поле Земли, используя для этого собранные гравиметрические данные[3].

- В астрономо-геодезических исследованиях гравиметрические данные играют важную роль в математической обработке и редуцировании измерений. Для получения координат, результаты измерений, полученные на сложной поверхности Земли, переводятся на эллипсоид[3].

Гравиметрия изучает методы измерения силы тяжести и их применение для решения геодезических задач. Она охватывает теорию и практику определения гравитационного потенциала и силы тяжести Земли на основе наземных измерений и астрономо-геодезических данных, исследования внутреннего строения планет, а также некоторые аспекты навигации. В её задачи входит теория нивелирных высот и обработка астрономо-геодезических сетей с учётом вариаций гравитационного поля[4].

Гравиметрическая съёмка

Гравиметрическая съёмка — совокупность гравиметрических наблюдений и определения координат пунктов[5].

В зависимости от точности гравиметрические съёмки подразделяются на[5]:

- Региональные (масштаб от 1: 1 000 000 до 1: 500 000).

- Среднемасштабные (масштаб от т 1: 200 000 до 1: 50 000).

- Детальные (масштаб от 1: 25 000 и крупнее).

По структуре сети гравиметрические съёмки подразделяются на[5]:

- Площадные. Выполняются для построения карт аномалий силы тяжести.

- Профильные. Выполняются для изучения глубинного строения земной коры и для определения методики гравиметрической съёмки в неизученных районах.

- Маршрутные. Выполняются в труднодоступных районах по долинам рек или дорогам.

- Рекогносцировочные. Выполняются для определения характера изменения силы тяжести на участке работ.

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 Панченко П.А., Андреева Н.В. История гравиметрии в мире и в России. Студенческий народный форум (2015). Дата обращения: 14 января 2025.

- ↑ Огородова Л. В. Геодезическая гравиметрия. БРЭ. Дата обращения: 14 января 2025.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Г. А. Шароглазова. Гравиметрия. — Новополоцк: УО «Полоцкий государственный университет», 2006. — 196 с. — ISBN 978-985-531-161-5.

- ↑ Гравиметрия. СПБ Техникум геодезии и картографии. Дата обращения: 14 января 2025.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 В. И. Кузьмин. Гравиметрия. — Новосибирск: СГГА, 2011. — С. 88. — 193 с. — ISBN 978-5-87693-467-3.

Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело! |