Устное народное творчество башкир

У́стное наро́дное тво́рчество башки́р — фольклор башкирского народа, представленный трудовыми, обрядовыми и бытовыми песнями, сказками, легендами, эпическими произведениями, пословицами и другими жанрами. В произведениях устного народного творчества художественно отражены воззрения древних башкир о природе, их житейская мудрость, обычаи, понимание справедливости и творческая фантазия[1]. Башкиры создали богатый фольклор, связанный с ранним периодом их истории. Жанровый состав башкирского народного творчества разнообразен: эпос и сказка, легенды и предания, загадки, песни (обрядовые, эпические и лирические), баиты и мунажаты — некоторые из них.

Башкирский эпос, как и эпическое творчество других народов, зарождается в эпоху разложения первобытнообщинного строя и достигает своего совершенства в эпоху феодализма. В начале XX века были зафиксированы бытовавшие среди башкир крупные произведения с оригинальными сюжетами: «Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», сказания о животных «Кара-юрга» («Вороной иноходец»), «Акхак-кола» («Хромой Саврасый»), «Конгур-буга» («Бурый бык») и другие. В 1981 году впервые обнаружен эпос «Узак-Тузак — последний из рода балабашняков». В то же время у башкир широко распространены сюжеты, встречающиеся в фольклоре других тюркских народов («Алпамыша и Барсынхылу», «Кузыкурпяс и Маянхылу» и другие). Эпосы «Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылыу», возникшие в первобытную эпоху, отражают представления башкир о мироздании, о жизни и смерти, добре и зле[1].

Мифология башкир

Мифология — система взглядов и представлений о мифах, выступает как синкретическая форма общественного сознания в первобытном обществе. Характерная черта мифологии — антропоморфизация (очеловечивание) окружающего мира. Неотъемлемые признаки мифологии — вера в сверхъестественные силы, слитность прошлого, настоящего и будущего, совмещённость конечного и бесконечного. Башкирская мифология существовала на двух уровнях: домусульманском и мусульманском. Домусульманская мифология обращена в основном к древнетюркскому миру и связана с эпосами «Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу» и другими. Основными персонажами в них выступают Тенгри — главный бог тюркского пантеона, олицетворяющий небо; Хумай — богиня плодородия; Ер-хыу — Земля-вода, подводное царство; небесные светила — солнце, луна, звёзды. Мусульманская мифология проникла к башкирам вместе с исламом[2].

Башкирская мифология — результат настойчивых попыток древнего башкира осмыслить окружающую его действительность, выявить движущие силы природного и социального мира, привести разрозненные сведения о нём в определённую систему, определить цель и назначение своего существования в этом мире. Башкирский этнос сформировался как объединение автохтонных (местных) и различных пришлых племен. Считается, что ряд древнетюркских племен составили начальное ядро формирующегося башкирского этноса, и именно их культура повлияла на становление духовности башкир. В частности, древнетюркская мифологическая система (главные мифологические мотивы, божества, демонология и так далее) перекликается с мифологией древнебашкирского этноса. Башкирская мифология, так же, как и мифология других народов, представляет собой клубок донаучных представлений, взглядов людей на Вселенную, явления природы, окружающий мир и место человека в этом мире[3].

Мифологическое повествование об Урал-батыре

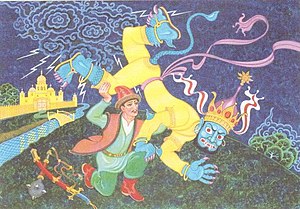

Мифологическое повествование об Урал-батыре — один из древнейших духовных памятников башкирского народа, возникший на стадии разложения первобытно-общинного строя и запечатлевший нравственный прогресс башкирского духа. Мифосказание «Урал-батыр» отразило особенности мышления древних башкир (антропоморфизм, анимизм, тотемизм, фетишизм и магию). Здесь яркое воплощение получили мироощущение и миропонимание далеких предков башкир, их надежды, попытки познать самого себя и свой «человеческий мир» и ответить на кардинальные мировоззренческие проблемы человеческого бытия: проблемы Жизни и Смерти, Добра и Зла, Человеческого Счастья, Бессмертия и смысла человеческого существования. Через осознание главным персонажем Урал-батыром собственной смертности пробуждается человеческая совесть и жалость по отношению к окружающему миру. Первоначально движимый идеей поиска Живой воды, Урал, видя беды и несчастья, слезы и отчаяние людей, сознательно вступает на путь борьбы за человеческие права. В мифе очерчивается одна из главных ценностей: смысл жизни человека — в служении людям, тем, кому нужны помощь и защита. Честолюбивые мечты и чёрная зависть приводят Шульгана, брата Урал-батыра, в стан враждебных человеку сил. В противоположность Уралу, движимому идеалами добра, он, избрав более доступный, но попирающий законы добра путь, всецело поглощается миром Зла, превращается в противника человечества[4].

В образе Шульгана древние башкиры осудили эгоистичность и трусливость, малодушие и предательство. Урал-батыр готов даровать роду человеческому то, что избавило бы его от всех тяжестей жизни, бед и несчастий — бессмертие — то, ради чего он рисковал своей жизнью, переносил множество лишений и трудностей. Он приходит к выводу, что бессмертными должны быть мир, окружающая природа, дарящая радость человеку, чьё жизненное время отмеряется нерушимыми законами бытия, а бессмертие человеческого рода состоит в постоянной смене поколений. Здесь ярко выражено экологическое мышление и патриотизм древних башкир, они ещё в глубине веков осознали, что земную красоту, родную природу, родную землю нужно беречь, любить и охранять. Миф об Урал-батыре поднимает идею неразрывного единства человека с природой, обозначенную ещё в тотемических мифах, на более высокий нравственный уровень. Жизнь любого живого существа конечна, смертен человек, но он не уходит безвозвратно: остаются его добрые дела, остается память о нём, будет вечно жить в памяти потомков его доброе имя[5].

В эпосе «Урал-батыр» мир трёхъярусен. Он включает в себя небесное, земное, подземное (подводное) пространства. На небе живут небесный царь Самрау, его жены Солнце и Луна, дочери Хумай и Айхылу, принимающие облик то птиц, то прекрасных девушек. На земле живут люди, лучшие из которых во имя существования природы, человека, готовы добыть «живую воду» и умереть. Под землёй (под водой) живут дэвы, змеи и другие тёмные силы. Через действия Урал-батыра раскрываются представления башкир о добре и зле. Так, обладающий титанической силой Урал-батыр, преодолевая неимоверные трудности, уничтожает дэвов и змей, добывает «живую воду» для того, чтобы победить смерть во имя вечного существования человека и природы. Урал не выпил сам добытую им «живую воду», а разбрызгал её вокруг себя, и иссохшая природа ожила, зазеленела и стала бессмертной. Как известно, понятия «живая вода», «живой родник» связаны с мифологическими воззрениями многих народов, в том числе тюркских. В подвиге героя башкирского эпоса высвечиваются глубинные пласты первобытного мышления. Урал-батыр, победивший смерть, является одним из величественных образов башкирского фольклора[5].

Эпос «Акбузат»

Являясь логическим завершением мифосказания «Урал-батыр», эпос «Акбузат» продолжает героическую и патриотическую идею произведения — идею любви к родной земле, природе, борьбы со злом, совершения подвигов во имя блага народа, за справедливость. Яркое воплощение в мифосказании «Акбузат» находит и идея патриотизма и любви к Родине. Мифологические представления, лежащие в его основе, разделяют мир на реальную и фантастическую сферы, где, наравне с борьбой с демоническими силами, ведется борьба с силами, олицетворяющими земное, социальное зло. В эпическом произведении «Акбузат» особого внимания заслуживает идея создания парной патриархальной семьи, появление которой, наравне с частной собственностью явилось результатом дальнейшего развития общества, разложения первобытно-общинного уклада жизни. Герой — не только защитник слабых и униженных, подвижник процветания родной земли и патриот, но и глава семейства, добытчик, мудрый отец и любящий муж. Смысл жизни человека не только в его героических деяниях, в борьбе со злом, но и в том, чтобы после себя оставить достойных потомков, способных продолжить дело отца[6].

Герой эпоса «Акбузат» Хаубан отправляется в подводное царство не только за невестой, но и с целью добыть священного крылатого коня Акбузата и алмазный меч своего прадеда Урал-батыра, без которых невозможны богатырские подвиги эпического героя. С помощью Акбузата Хаубан побеждает падишаха подводного царства Шульгена, уничтожает дэвов и Кахкаху — чудовищного зверя, проглатывающего людей[6].

«Заятуляк и Хыухылу»

Тема создания семьи и борьбы за собственное счастье раскрывается также и в мифологическом эпосе «Заятуляк и Хыухылу». Через конфликт, происходящий между шестью старшими братьями и младшим Заятуляком, выделившимся среди всех своей сверхчеловеческой, богатырской силой, отражаются происходящие в жизни общества изменения — процесс разложения родового строя и выделения моногамной семьи. Идея любви к женщине в то же время тесно переплетена с патриотическими чувствами Заятуляка: впоследствии оказывается, что так же как жизнь без любви, для человека не имеет смысла и жизнь вдали от Родины[7].

До принятия ислама башкирский народ отличался внутренней свободой, не верил в предопределение, считал себя неразрывной частью мира природы, верил в своих многочисленных языческих богов. И даже развитая исламская мифология с её вездесущим Богом — Аллахом не сумела впоследствии полностью вытеснить древний языческий пантеон. Наряду с исламскими именами выжили древнейшие мифологические представления и идеи, служившие целям национальной идентификации, сохраняющие в памяти образы национальных спасителей. Эти ценности обеспечивали единство и целостность коллектива, надёжное и гарантированное существование общества, целенаправленную, осмысленную и одухотворённую жизнь его членов[7].

Крупные фольклорные жанры

Сказки

Сказания-кубаиры Кроме эпосов, легенд, преданий, сказок, загадок, пословиц, башкирский фольклор включает в себя песни, кулямасы, баиты и другие жанры. Башкирское устно-поэтическое творчество обширно по своему объёму и разнообразно по жанрам. Лучшие эпические жанры созданы безымянными мастерами импровизированного художественного слова — сэсэнами. В их творчестве особенно большого совершенства и неповторимой национально-поэтической самобытности достиг жанр кубаира[8].

Кубаир — это основная жанровая форма и народный тип стиха башкирских героических сказаний. Кубаиры близки и родственны, например, русским былинам, украинским думам, казахским жырам, якутским олонхо, кавказским нартам. Основное идейно-тематическое содержание кубаиров связано с прославлением родины, родного Урала, народа и его славных батыров. Глубокое общественно-патриотическое содержание кубаиров, их эмоциональная сила придали этому эпическому жанру величие и мощь наказа-клича Родины, поэтических наставлений и заветов предков. В кубаирах выявляется искусство красноречия и народная мудрость. Особенностью кубаиров следует признать и то, что в них часто употребляются пословицы, поговорки, крылатые выражения. Некоторые почти целиком состоят из афористических изречений[8]

Черты художественного самосознания людей наиболее древнего периода выражены в сказках. В башкирском сказочном эпосе наиболее богато представлены сказки волшебные, бытовые и о животных. Волшебные сказки отражают страх и удивление человека перед непонятными силами природы, показывают борьбу человека с этими силами, их преодоление. Богатая природа Урала — обилие гор, лесов, вод — не могла не поражать воображение человека, не возбуждать желание найти посильное объяснение непонятным явлениям[9].

Основными персонажами башкирских волшебных народных сказок выступают: аждаха, юха, дейеу, пэри, мэскэй — злые духи и враждебные людям существа. Среди положительных персонажей выделяется крылатый конь Толпар — верный слуга сказочного героя — и громадная птица Сэмрегош, которая спасает героя за то, что он избавляет её птенцов от дракона. Сказочная традиция выработала также целый ассортимент волшебных предметов, облегчающих героям их подвиги. Наиболее широко употребляемыми из них являются меч-самосек, топор-саморуб, шапка-невидимка; вода, прибавляющая или убавляющая силу; гребешок, из которого вырастает лес; зеркало, превращающееся в озеро (реку, море); курай, из которого капает кровь, если герой попал в беду, или молоко — при удаче героя; целебная трава; одежда, которая не изнашивается; хлеб, который не кончается. Башкирские бытовые сказки вводят в атмосферу кочевой жизни, в быт охотников, скотоводов. Сказки всегда кончаются возвращением героя на родину и победой[10].

В башкирском сказании «Ьынташ» («Каменное изваяние») рассказывается, что юноша научился понимать язык птиц, благодаря чему последние постоянно сообщали ему о предстоящих испытаниях. Шаманским ударом об стол герой на три дня превратил в каменные изваяния царя и всё его войско, но за разглашение своей тайной связи с птицами впоследствии сам был превращён в камень. Чтобы оживить его, люди убивают сына героя, а его кровью обмазывают каменное изваяние отца, а тело погребают под него, после чего оба оживают. Такого же рода действия происходит в сказании «Ак буре» («Белый волк»). Данный сюжет подтверждает высказанную мысль о почитании башкирами каменных изваяний, в честь которых раньше приносились кровавые жертвы. Преодолению разных препятствий способствует умение героев понимать птичий язык в некоторых других башкирских сказках. Связь шаманских камланий с культом птиц на примере древних башкир не случайна, а свидетельствует о ведущем месте последнего в их религиозных воззрениях, в том числе племен Южного Урала[4].

Фольклорный материал показывает, что у ранних башкир распространенным также являлось колдовство при помощи пучка прутьев, которое было одним из проявлений развитых форм шаманства ещё у ранних кочевников евразийских степей. В этой связи очень важной является находка остатков тонких прутьев в одном из Мечетсайских курганов в Оренбургской области, которые К. Ф. Смирнов верно определил как средство гадания и связал с изображениями на ассирийских рельефах па родине зороастризма. В башкирских сказках удар тонкого прута может превратить человека, растение или животное из одного вида в другое, сделать беспомощным злых духов и тому подобное. По своему смысловому значению они тесно переплетаются с теми представлениями, которые лежат в основе погребального обряда средневекового населения Южного Урала. Общими здесь выступают вера в духов, широко развитый культ птиц как посредников между человеком (его душой) и верховным божеством — Тенгре. Это легко объяснимо: все поступки древнего человека вытекают из общей идеи о круговороте жизни[6].

Эпические сказания

Эпические сказания «Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу» включают культурные пласты разных исторических эпох. Богатый архаический фольклорный материал, который лежит в основе их сюжетов, в значительной мере дополнен представлениями, которые соответствуют более поздним ступеням общественного развития (образы деспотических ханов и борьба эпического героя в защиту обездоленных и других). Большой научно-познавательный и художественный интерес представляют сказания «Кузыкурпяс и Маянхылу». «Алдар и Зухра», «Кусякбий» и другие. Все они «ратуют за объединение разрозненных племён, зовут к единению, чтобы совместными усилиями защитить и отстоять независимость общей родины от иноземных захватчиков». Они осуждают межплеменные распри и захватнические войны, призывают к миру и согласию между народами, между человеком и природой. В произведении «Узак-тузак — последний из рода балабашняков» запечатлена трагическая история гибели древних кочевников, обитателей долин реки Калки и степей Приазовья, известных в истории под названием печенегов (башняков). Своей высокой художественностью, характером стиха, идеей о вечности жизни кубаир перекликается с «Урал-батыром»[3].

Многовековая борьба башкир против золотоордынских ханов отражена в эпических сказаниях «Идукай и Мурадым», «Мэрген и Маянхылу». Наполнены глубоким содержанием сюжеты, в которых повествуется о борьбе башкирских племён против угнетения и произвола казанских и ногайских ханов («Ек Мэргэн», «Хикаят о Мамайхане» и другие). Для этого периода характерно усиление социально-исторических мотивов. Тема защиты Родины, избавления народа и страны от завоевателей становится главной. Действия эпических героев направлены уже не на преодоление мифических сил, а преимущественно на борьбу с иноземными поработителями. Новую художественную окраску получили и образы батыров[11].

Легенды

Древнейшей частью башкирского фольклора являются космогонические и этнологические легенды, топонимические и этногенетические предания. Космогонические легенды сохранили черты древних мифологических представлений о «связях» звёзд и планет с животными и людьми земного происхождения. Например, пятна на Луне — это вечно гоняющиеся друг за другом косуля и волк (в других вариантах — девушка с коромыслом); созвездие Большая Медведица (Етегэн) — семь волков или же семь девушек-красавиц, которые поднялись на вершину горы и оказались на Небе («Два зверя на Луне», «Луна и Зухра», «Большая Медведица»). Полярную звезду башкиры называли железным колом (Тимер Сазык), а две соседние с ней звезды — лошадьми (Бузат, Сарат), привязанными к железному колу. Волки из созвездия Большой Медведицы не могут догнать лошадей, так как с рассветом и лошади и волки должны исчезнуть. Аналогичные представления имеются у многих тюрко-монгольских народов. Основанием для рождения подобных мифов служили наблюдения за видимым движением небесных тел, как бы стремящихся догнать друг друга. В этих мотивах своеобразно отразились взгляды скотоводческих народов, в том числе и башкир[12]. Существовали легенды об утках-демиургах, сотворивших некогда землю из песчинок, глины, ила, добытых ими со дна моря. В башкирском фольклоре известны образы утки и селезня, выступающие как духи-хозяева горного озера. Представления о создании земли птицами встречаются в мифологии монгольских, скандинавских и ряда тюркских народов. Возникновение подобных легенд обуславливалось древним образным мышлением, связанным с трудовой деятельностью людей эпохи родового строя[3].

Значительное место в башкирском фольклоре занимают топонимические предания и легенды. Древнейший их пласт составляют легенды, восходящие к мифологическим представлениям. Так, по легенде, записанной в деревне Турат (Илясово) Хайбуллинского района, название косогора Турат произошло оттого, что там будто бы похоронен крылатый конь-тулпар. По легенде «Караидель», родник Караидель забил из-под земли в том месте, где могучий крылатый конь ударил копытом. В топонимических легендах, как и в космогонических, природа поэтически одушевляется. Реки разговаривают, спорят, сердятся, ревнуют («Агидель и Яик», «Агидель и Караидель», «Калым Урала», «Большой и Малый Инзер»)[12].

Исторические предания

Своеобразны старинные предания, в которых рассказывается о происхождении племён, родов и их названий, а также об историко-культурных связях башкир с другими народами. Самый древний мировоззренческий пласт образуют легенды-предания о родоначальниках башкирских племен. Первопредками башкирских родов выступают Волк («Потомство волков»), Медведь («Происхождение от медведя»), Конь («Тарпан человечий»), Лебедь («Племя Юрматы») и демонологические существа — чёрт («Род шайтанов»), шурале-леший («Род потомков шурале») и так далее[1].

Исторические предания башкир отражают многие реальные события общественного значения в народном осмыслении. Память народа сохранила и донесла до нас отзвуки трагической эпохи, эпохи монголо-татарского нашествия. Народные рассказы описывают нашествие монголов как вторжение на благодатную землю мирно живущих людей «чёрной жестокой рати», уничтожающей на своём пути всё живое, всё священное. Они запечатлели имена батыров, которые встали на защиту родной земли и погибли в неравном бою (Биксура, Акман-Токман). Предание, записанное в середине прошлого века Владимиром Сергеевичем Юматовым от башкир племени мин, изображает события времён владычества ногайских мурз[3].

Малые фольклорные жанры

Узун-кюй (длинная мелодия)

Среди традиционных жанров башкирской народной песни (йыр) выдающееся положение занимает узун-кюй — сокровищница башкирской народной музыкально-поэтической культуры. В узун-кюй наиболее глубоко и всесторонне выражен национальный характер башкирского народа[4].

Узун-кюй в то же время и национальный эпос. В прошлом, не имея возможности запечатлеть свою насыщенную богатыми событиями историю в письменной форме, башкирский народ стремился отобразить её в узун-кюй[4].

Загадки

К жанрам фольклора, возникшим в глубокой древности, относится загадка. Вначале она была связана с верованиями первобытных людей, носила обрядовую функцию, а затем с изменением общественно-исторических условий постепенно приобрела педагогическое значение и развлекательную функцию. В загадках народ создает поэтический образ того, что его окружает: предметов, явлений, людей, животных и так далее[3].

В отличие от других жанров, они поэтизируют конкретные, самые обыкновенные, но близкие и необходимые человеку вещи реальной действительности. В основе большинства загадок лежит метафора, то есть перенесение значения по сходству. Объект для сопоставления, сравнений народ выбирает из среды, близкой к своему быту и согласно своему художественно-поэтическому вкусу. Огромное количество «загадочных» метафор связано с образами животных, с которыми люди постоянно соприкасались[3].

Пословицы

На ранних стадиях общественного развития вырабатывались определённые правила человеческого общежития, морально-этические понятия и нормы общества. Всё это люди оформляли в виде пословиц, выполнявших роль неписаных законов и правил[3].

В каждой пословице выражена непреложная истина, выработанная народом. Пословицы содержали обобщённые знания о законах жизни, которые были проверены наблюдениями и опытом многих поколений[3].

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Хисамутдинова Ф. Г. Словарь башкирской мифологии. — Уфа: Китап, 2019. — С. 3.

- ↑ Башкортостан: краткая энциклопедия. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996. — 404 с.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Фаткуллина, Альбина. Устное народное творчество // Ватандаш. — 2004. — № 7. — С. 76.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Киреева, А. Н. Отражение мифологических воззрений в эпическом творчестве башкирского народа // Эпические жанры устного народного творчества. Ученые записки. Сер. филол.. — Уфа: БашГУ, 1969. — Вып. Вып. 33, № 13 (17). — С. 5–20.

- ↑ 5,0 5,1 Рязапов, Р. Ф. Мифологические основы башкирских эпических памятников (башк.). — Уфа: Гилем, 2006. — 182 с.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 Султангареева, Р. А. Башкирский фольклор: семантика, функции и традиции. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2018. — 520 с.

- ↑ 7,0 7,1 Ахмадрахимова, О. В. Сравнительное изучение вариантов и литературных версий башкирского народного эпоса «Заятуляк и Хыухылу». — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2018. — 128 с.

- ↑ 8,0 8,1 Башкирское народное творчество: песни: в 12 тт. / Составитель, автор вступительного слова, комментарии С. А. Галин. — Уфа: Китап, 1995. — Т. 8. — 400 с.

- ↑ Мингажетдинов, М. Х. Башкирские народные сказки. Башкирское народное творчество: Волшебно-героические сказки (башк.) / Составитель, введение и комментарии М. Мингажетдинова, А. Харисова. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1976. — Т. 2. — С. 6–28.

- ↑ Зарипов, Н. Т. Башкирские богатырские сказки (эстетика жанра). — Уфа: Китап, 2008. — 239 с.

- ↑ Даль, В. В. Башкирская русалка // Башкирия в русской литературе / Сост., авт. вст. сл., комм. М.Г.Рахимкулов. – Уфа: Башк-ое кн. издат-во, 1989. – 210 с. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1989. — 210 с.

- ↑ 12,0 12,1 Мажитов Н. А., Султанова А. Н. История Башкортостана с древнейших времен до XVI века. — Уфа: Китап, 1994. — 360 с.

Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело! |

Данная статья имеет статус «проверенной». Это говорит о том, что статья была проверена экспертом |