Пищевая цепь

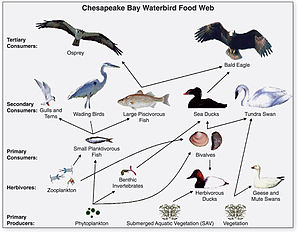

Пищева́я цепь (цепь питания) — последовательность организмов, связанных друг с другом пищевыми отношениями. Она показывает, как вещества и энергия передаются от одного организма к другому. Основное звено пищевой цепи — это растения, которые способны производить органические вещества из неорганических с помощью фотосинтеза. Эти органические вещества затем переходят от одного звена цепи к другому преобразуясь, обеспечивая питание для различных организмов[1].

Каждый организм в сообществе обычно входит в состав множества пищевых цепей. Если изобразить все пищевые связи на схеме, получится пищевая сеть, или сеть питания[1].

Все биологические виды, входящие в состав трофических цепей, пребывают в состоянии взаимосвязи, при котором каждый организм необходим во взаимодействия с другими видами. Утрата любого звена данной экосистемы неминуемо приводит к дестабилизации и последующему разрушению всей системы[2].

Типы организмов по роли в экосистеме

Продуценты

Продуценты (первичные продуценты) — организмы, которые создают органические вещества из неорганических, используя энергию солнца через процесс фотосинтеза или химическую энергию через хемосинтез. В водных и наземных экосистемах основными продуцентами являются зелёные растения, способные усваивать углекислый газ (CO₂). Продуценты играют ключевую роль в пищевых цепях, так как они образуют основу для питания всех остальных организмов — консументов (потребителей) и редуцентов (разрушителей)[3][4][5].

К продуцентам относятся[4][5]:

- Зелёные растения.

- Цианобактерии (сине-зелёные водоросли).

- Хемотрофные бактерии[4][5].

Консументы

Консументы — организмы, которые потребляют уже готовые органические вещества, созданные другими живыми существами. Эти организмы относятся к категории гетеротрофов, то есть они не способны самостоятельно производить органические вещества из неорганических источников и вынуждены получать их из окружающей среды[4][5][6].

Консументы играют ключевую роль в поддержании баланса в экосистемах. Они регулируют численность популяций растений и животных, предотвращая чрезмерное размножение одного вида за счёт другого. Эти организмы участвуют в процессе передачи энергии и питательных веществ через пищевые цепи, начиная с продуцентов и заканчивая высшими уровнями трофической пирамиды[4][5][6].

К консументам относятся[4][5][6]:

- Животные.

- Паразитические растения[4][5][6].

Редуценты

Редуценты (деструкторы) — группа организмов, специализирующихся на разложении мёртвого органического материала и его превращении в неорганические соединения в процессе минерализации. Продукты этого метаболического процесса затем усваиваются автотрофными организмами, включая продуцентов. В рамках трофических сетей редуценты занимают завершающее положение[7].

К типичным представителям редуцентов относятся сапрофитные микроорганизмы, такие как бактерии и грибы. Особую роль редуценты играют в наземных экосистемах, где они участвуют в циклических процессах преобразования органических остатков растений. Почвенные редуценты способны утилизировать до 90 % первичной продукции лесных сообществ[7].

К редуцентам относятся[7]:

- Грибы.

- Бактерии[7].

В научном сообществе продолжаются споры относительно того, следует ли классифицировать все организмы, питающиеся мертвой органикой как редуценты. Согласно одной точке зрения, животные детритофаги, наряду с грибами и бактериями, могут быть отнесены к редуцентам[1][8]. Однако существует альтернативная позиция, утверждающая, что данные группы организмов занимают разные экологические ниши[5].

Основное различие между этими группами состоит в механизме потребления питательных веществ: истинные редуценты лишены пищеварительного тракта и абсорбируют органические соединения посредством осмоса, без внутреннего переваривания[4][5].

Типы пищевых цепей

Пищевые цепи в экосистемах можно разделить на два основных типа: цепи выедания, или пастбищные, и цепи разложения, или детритные. Эти типы цепей отражают различные пути потока энергии через экосистему[9].

Цепи выедания (пастбищные)

Цепи выедания начинаются с организмов, способных к фотосинтезу, таких как растения и фитопланктон. Энергия и питательные вещества передаются от производителей к потребителям через живые ткани растений.[9].

Пример: фитопланктон → зоопланктон → рыбы микрофаги → рыбы макрофаги → птицы ихтиофаги[9].

Цепи разложения (детритные)

Цепи разложения начинаются с отмерших остатков растений, трупов и экскрементов животных. Энергия и вещества передаются через запасы мёртвого органического вещества[9].

Пример: детрит → детритофаги → хищники микрофаги → хищники макрофаги[9].

Таким образом, поток энергии в экосистеме разделяется на два основных направления: через живые ткани растений (цепи выедания) и через запасы мёртвого органического вещества (цепи разложения)[9].

Преобладание в экосистемах

- Цепи выедания преобладают в водных экосистемах, где фотосинтезирующие организмы, такие как фитопланктон, играют ключевую роль в начале пищевых цепей[9].

- Цепи разложения преобладают в экосистемах суши, где значительная часть органического вещества поступает в пищевые цепи через разложение мёртвой органики[9].

Эти два типа пищевых цепей взаимодействуют и дополняют друг друга, обеспечивая устойчивость и разнообразие экосистем[9].

Трофические уровни цепей питания

Строение пищевой цепи

Трофическая структура пищевых цепей представляет собой иерархию, в которой организмы занимают различные позиции в зависимости от их роли в экосистеме. В пастбищных цепях эта структура может быть описана следующим образом[9][8]:

- Первый трофический уровень: продуценты, или автотрофы, — это зелёные растения, которые производят органические вещества из неорганических с помощью фотосинтеза.

- Второй трофический уровень: первичные консументы, или фитофаги, — это организмы, которые питаются продуцентами. К ним относятся травоядные животные, такие как коровы и зайцы.

- Третий трофический уровень: вторичные консументы, или первичные хищники, — это организмы, которые питаются первичными консументами. К ним относятся лисы, которые охотятся на зайцев.

- Четвёртый трофический уровень: третичные консументы, или вторичные хищники, — это организмы, которые питаются первичными хищниками. К ним относятся волки, которые могут охотиться на лис.

- Пятый и последующие трофические уровни: включают более высоких по уровню консументов, - это организмы, которые питаются другими хищниками или паразитами. К ним относятся паразиты хищников, клещи, которые питаются кровью животного[9][8].

Редуценты представляют собой неотъемлемый компонент экосистемы, осуществляя процесс разложения мёртвой органической материи и экскрементов всех живых организмов. В их число входят сапротрофные микроорганизмы, такие как бактерии и грибы, которые способствуют возвращению минеральных элементов в окружающую среду. Редуценты функционируют вне основных трофических уровней, однако их роль в поддержании круговорота веществ в экосистеме крайне важна. Они не входят ни в один из уровней, а находятся за их пределами[9][8].

Ограничения длины пищевых цепей

Правило Линдемана, также известное как правило 10 %, является важным принципом в экологии, который помогает понять, как энергия передается между трофическими уровнями в экосистемах. Согласно этому правилу, при переходе энергии с одного трофического уровня на следующий передается в среднем около 10 % энергии, поступившей с пищей. Это означает, что на каждом последующем уровне доступно лишь 10 % энергии, которая была на предыдущем уровне[10].

Примеры применения правила Линдемана включают расчет энергии на трофических уровнях и определение биомассы. Например, если на первом трофическом уровне (например, растения) имеется 1000 единиц энергии, то на втором уровне (например, травоядные животные) будет доступно около 100 единиц энергии. На третьем уровне (например, хищники) будет доступно около 10 единиц энергии, а на четвертом уровне (например, хищники более высокого порядка) — около 1 единицы энергии. Если известна биомасса на одном трофическом уровне, можно приблизительно оценить биомассу на других уровнях, используя правило 10 %[10].

Однако правило Линдемана имеет исключения. Оно не применимо к этапам цепей питания, включающим паразитов, так как паразиты используют готовые питательные вещества хозяина, что делает их эффективность усвоения намного выше. Паразиты не тратят энергию на переваривание пищи, так как эту функцию выполняет хозяин, и поэтому практически полностью усваивают питательные вещества, не теряя часть энергии в составе непереваренных остатков[10].

Кроме того, некоторые учёные считают, что правило Линдемана соблюдается только при наличии оптимальных условий среды и при полной обеспеченности кормом. Это означает, что в реальных экосистемах, где условия могут быть далеки от оптимальных, правило может не всегда точно описывать передачу энергии. Таким образом, правило Линдемана является полезным инструментом для понимания энергетических потоков в экосистемах, но его применение имеет ограничения. Важно учитывать специфические условия и особенности каждой экосистемы при использовании этого правила для анализа и прогнозирования[10].

Максимальная длина пищевых цепей обычно ограничивается 5-6 уровнями из-за значительных энергетических потерь на каждом этапе передачи биомассы. Согласно правилу Линдермана 10 %, лишь около 10 % энергии, содержащейся в одном трофическом уровне, передается следующему уровню. Остальная часть энергии теряется в виде тепла и метаболических процессов. Это правило известно как экологическое правило пирамиды[11].

Таким образом, большинство пищевых цепей включает не более 4-5 трофических уровней. Значительное уменьшение доступной энергии делает невозможным поддержание большого числа последовательных уровней потребления. Это ограничение помогает понять, почему в природе редко встречаются пищевые цепи с более чем пятью трофическими уровнями[11].

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Сообщества организмов. Цепи и сети питания. Фоксфорд. Дата обращения: 1 января 2025.

- ↑ Билич Г. Л., Зигалова Е. Ю., Пасечник В. В. Биология для абитуриентов: ЕГЭ, ОГЭ и олимпиады любого уровня сложности в 2 тт. Том 2.. — М.: Эксмо, 2019. — С. 457. — 480 с. — ISBN 978-5-04-100084-4.

- ↑ Продуценты. БРЭ. Дата обращения: 2 января 2025. Архивировано 15 июня 2024 года.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 Соловков Д. А. ЕГЭ по биологии. Практическая подготовка.. — СПб.: БХВ-Петербург, 2023. — С. 522 - 523. — 704 с. — ISBN 978-5-9775-1737-9.

- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х т. Т.2 / Пер. с англ./ под ред. Р. Сопера. — М.: Мир, 1990. — С. 83 - 86. — 325 с. — ISBN 5-03-001578-7.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Консументы. БРЭ. Дата обращения: 2 января 2025. Архивировано 15 июня 2024 года.

- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 Редуценты. БРЭ. Дата обращения: 2 января 2025. Архивировано 15 июня 2024 года.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Поздняков Д. В. Пищевая цепь. BioFAQ. Дата обращения: 2 января 2025. Архивировано 14 апреля 2024 года.

- ↑ 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 Экосистема, ее компоненты. Цепи питания. Разнообразие и развитие экосистем. Агроэкосистемы. Экзамер. Дата обращения: 2 января 2025. Архивировано 4 марта 2024 года.

- ↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 § 46. Экологические пирамиды. Правило Линдемана. Профильное обучение. Дата обращения: 8 января 2025.

- ↑ 11,0 11,1 Цепи и сети питания: экологическая пирамида, круговорот веществ в природе. Фоксфорд. Дата обращения: 8 января 2025.

Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело! |

Данная статья имеет статус «проверенной». Это говорит о том, что статья была проверена экспертом |