Образ маленького человека (литература)

Óбраз «ма́ленького» челове́ка (литература) — тип литературного героя, бедный человек, незаметный, ничем не примечательный, не имеющий больших амбиций и целей. Литература XIX века отражает сложные социальные и культурные изменения своего времени, является ярким примером глубоких изменений общественного сознания. В этом контексте образ маленького человека занимает особое, отдельное место[1].

Термин «маленький человек»

О́браз маленького человека в русской литературе XIX века представляет собой прототип персонажа, который часто описывается социальной, психологической или физической малостью. В литературоведении считается, что первым образ маленького человека изобразил А. С. Пушкин в повести «Станционный смотритель». Таким персонажем стал Самсон Вырин — чиновник самого низшего класса, живущий в собственном маленьком замкнутом мире. Единственной радостью героя была его дочь, из за побега которой Вырин лишился смысла жизни. В произведении Пушкин стремился вызвать у читателя сострадание и сочувствие к Вырину. Традиции Пушкина продолжил Николай Васильевич Гоголь, который сделал акцент в своих произведениях на жизнях незначительных, обычных людей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Этот образ стал достаточно актуален в русской литературе XIX и XX веков, где маленький человек — это не просто герой произведения с ограниченными возможностями, но и символ противостояния с жестокими условиями жизни, социальной несправедливостью и безразличием социума[2].

Основные особенности маленького человека

• Беспомощность: Персонажи часто оказываются жертвами обстоятельств, что подчеркивает их уязвимость.

• Одиночество: В большинстве случаев маленькие люди изолированы от общества, их голос остается неуслышанным.

• Символизм: Они отражают социальные проблемы и человеческие мучения.

Исторические корни

Концепция маленького человека имеет глубокие корни в русской литературе. Одним из ярких примеров являются персонажи цикла «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Каждый из главных героев этих произведений является представителем этого архетипа[3].

«Нос»: главный герой, майор Ковальов, теряет свой нос и оказывается в ситуации полного абсурда. Его потеря символизирует утрату идентичности и социального статуса.

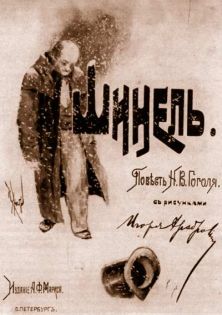

«Шинель»: Акакий Акакиевич Башмачкин — классический пример маленького человека. Он живёт однообразной, скучной жизнью, его существование заключается в работе и трепетной заботе о своей шинели. Его трагическая судьба и последующая кончина отражают беззащитность человека.

«Записки сумасшедшего»: Аксентий Иванович — чиновник, который постепенно теряет рассудок. Его внутренние переживания и борьба с окружающим миром показывают, как общество может уничтожить человека как личность.

«Портрет»: художника, который жертвует своей душой ради успеха, также можно отнести к прототипу маленького человека, который стремится к признанию в мире искусства.

Антон Павлович Чехов также обращался к образу маленького человека в своих произведениях. Ярким примером послужило произведение, главным героем которого является Беликов, который олицетворяет страх, с которым сталкиваются люди в современном мире. Беликов — учитель, который абстрагируется и изолируется от жизни, создавая вокруг себя «футляр» — олицетворение душевного укрытия, внутреннего спокойствия и комфорта. Этот персонаж символизирует пассивность и нежелание противостоять. Его страх перед миром и стремление к стабильности делают его «маленьким человеком», который не сумел адаптироваться к изменениям и становится жертвой собственных предрассудков.

В обоих произведениях образы маленького человека отображают социальную изоляцию, человеческую беззащитность и беспомощность перед лицом бюрократии и общества. Чехов и Гоголь подчёркивают внутреннюю борьбу персонажей, которые живут в ограниченных рамках своих «футляров».

Несмотря на разные стилистические подходы — реализм Гоголя и психологизм Чехова — оба автора наталкивают на глубокие социальные и философские рассуждения о жизни маленького человека. Их судьбы вызывают сочувствие и заставляют задуматься о месте человека в обществе.

Развитие образа

В творчестве Фёдора Михайловича Достоевского образ маленького человека приобретает новые черты. В его творческих работах акцент ставится на внутренние переживания и конфликты таких персонажей. Достоевский показывает стремление персонажей к самовыражению, пониманию своего места в жизни и желанию быть услышанными[4].

1. «Бедные люди»: Главные герои, Макар Девушкин и Варвара Доброселова, живут бедно и испытывают глубокие чувства к друг другу. В их жизни одни лишь страдания, но они продолжают верить в лучшее, что делает их образ более многообразным.

2. «Преступление и наказание»: Родион Раскольников, хотя и не является классическим маленьким человеком, но всё же демонстрирует внутреннюю борьбу и ощущение своей незначительности в обществе. Его действия поднимают вопросы о морали и справедливости, это выделяет сложность и многогранность натуры человека.

Маленький человек в XX веке

В начале XX века, в связи с революцией и новыми условиями жизни, произошло переосмысление образа маленького человека на фоне социальных изменений. Большой вклад внёс Максим Горький с пьесой «На дне». Создавая пьесу, Горький старался обратить внимание читателя на острые социальные проблемы. Драматург отмечал, что привычный уклад жизни требует серьёзных изменений.

В послереволюционный период в стране происходили попытки построения социалистического общества, что придавало образу маленького человека новые идеалы. Маленький человек стал символом новых социальных ценностей. В условиях социального давления ценность человека теряется в глазах общества, его личные амбиции теряют смысл перед коллективными проблемами. В поздних произведениях Максима Горького, таких как «Жизнь Клима Самгина», образ маленького человека демонстрирует борьбу между личными желаниями и общественными требованиями.

К концу военного времени образ маленького человека стал символом безнадёжности, репрессий и поиска смысла жизни. В 1960-е — 1980-е годы литерное и художественное выражение претерпело существенные изменения в следствии появления новых течений. Фокус сместился на внутренний мир человека: авторы начинают рассматривать маленького человека как индивида, обладающего собственными уникальными чувствами и опытом. Маленький человек становится символом борьбы за свободу слова, собственные интересы и самовыражение.

Ярким примером является стихотворение Блока Александра Александровича «Ночь, улица, фонарь»[5]. В нём автор показывает образ человека, потерявшего себя в суете городской жизни. Образ персонажа контрастирует на фоне серых будних дней, но при этом персонаж существует в перманентном ощущении собственной незначительности и одиночества. .

Современные интерпретации XXI век

Современная литература также не оставляет без внимания образ маленького человека. Современные авторы, такие как Виктор Олегович Пелевин и Людмила Евгеньевна Улицкая, продолжают развивать образ маленького человека, адаптируя его к новым социальным условиям. Маленький человек становится не только жертвой обстоятельств, но и активным участником своей судьбы, что открывает новые возможности для его развития.

Примером современной интерпретации маленького человека является один из персонажей романа «Собрание сочинений» Улицкой. Виктор является простым служащим, который борется с ощущением отчуждённости в большом городе. Он тщетно пытается обрести смысл жизни и ощущение собственной значимости через отношения с другими людьми. Однако он чаще всего сталкивается с одиночеством и недопониманием. Через данный образ маленького человека Улицкая отражает необходимость оставаться человечным, несмотря на быстротечность и переменчивость повседневной жизни.

Образ маленького человека в литературе служит важным инструментом для исследования человеческой природы и социальных реалий. Он позволяет читателям глубже понять внутренний мир личности, её страхи и надежды, а также проанализировать общественные структуры, влияющие на жизнь индивида. Этот архетип продолжает оставаться актуальным и востребованным в современных литературных произведениях, отражая вечные темы борьбы за справедливость и поиск смысла жизни.

Примечания

- ↑ Мурзака ИИ, Чернец Л.В и др. «Введение в литературоведение» / Под редакцией Л.В. Чернец. — М.: Оникс, 2007. — 368 с.

- ↑ Гусейнова Нармина Назим Кызы. Образы «маленького» человека и «лишнего» человека в литературе XIX века // Балтийский Гуманитарный журнал : сборник. — 2020. — Т. 9, № 3. — С. 241—245.

- ↑ Баталова Т. П. Символика «Шинели» в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя // Вестник КГУ : сборник. — 2011. — Т. 17, № 2. — С. 123—128.

- ↑ Смирнов С. Р. Достоевский // Сибирский филологический журнал. : сборник. — 2010. — № 1. — С. 233—236.

- ↑ Даниленко В. П. Александр Блок о духовной культуре (на материале его дневников) // Magister Dixit : сборник. — 2013. — № 4. — С. 345—356.