Лабораторная посуда

Лаборато́рная посу́да (хими́ческая посу́да) — специальная и специализированная посуда, представляющая собой ёмкости различной конструкции, объёма, изготовленная из различных материалов, устойчивых в агрессивных средах.

Лабораторная посуда обладает определёнными физико-химическими свойствами:

- термостойкость;

- низкий коэффициент теплового расширения;

- устойчивость к воздействию химических веществ и реагентов;

- повышенная химическая стойкость;

- устойчивость к высокому давлению[1].

Лабораторная посуда должна быть выбрана и использована в соответствии с назначением. Перед применением необходимо убедиться в чистоте и целостности посуды.

Классификации лабораторной посуды

Существует две основных классификации лабораторной посуды: по материалу, из которого она изготовлена, и по назначению. Материалом для лабораторной посуды может быть стекло, кварц, фарфор, полимерные материалы, металлы и сплавы. По назначению посуда может быть: общего назначения, специального назначения и мерная[1][2][3].

Стеклянная посуда

В лабораторных условиях чаще всего используется стеклянная посуда, основными достоинствами которой являются прозрачность, химическая и термическая устойчивость, что облегчает мытьё посуды и даёт возможность следить за ходом химического эксперимента.

Химическая устойчивость стеклянной посуды проявляется в её способности противостоять действию агрессивных сред (кислот, щелочей), исключение составляют фтороводород, расплавленная щёлочь и её горячие растворы. Мерой термической устойчивости является максимальный перепад температур, который способно выдержать стекло, не растрескиваясь[3][4].

По толщине стекла посуда может быть трёх типов:

- тонкостенная из легкоплавкого стекла (для нагревания жидкостей);

- тонкостенная из тугоплавкого (термостойкого) стекла (для сильного нагревания сухих веществ);

- толстостенная из тугоплавкого стекла (для хранения реактивов и для опытов, не требующих нагревания)[5].

Тонкостенная посуда термостойка, толстостенная посуда — устойчива к изменениям давления.

Для лабораторной посуды используют силикатное и боросиликатное стекло[1][4][6]. Наиболее известные марки стекла ХУ (химически устойчивое) и ТУ (термически устойчивое). Стекло марки ХУ выдерживает перепад температур 60-80 °С и размягчается при 550—570 °С. Стекло марки ТУ выдерживает перепад 160 °С и размягчается при 650—700 °С[3].

Наиболее термостойкое боросиликатное стекло «Пирекс». Оно содержит до 80 % оксида кремния и до 12 % оксида бора и выдерживает перепады температур до 250 °С. Недостатком такого стекла является малая устойчивость к действию щелочей[1][3][5][6].

Повышенной термостойкостью обладает так же молибденовое стекло (изготовленные из него изделия выдерживают нагревание до 400 °С)[5].

Общим недостатком стеклянной посуды является хрупкость[1][3].

Кварцевая посуда

Для проведения опытов при температуре выше 400 °С используют максимально термостойкую посуду из кварцевого стекла, которое содержит 99,95 % диоксида кремния. Его термическая устойчивость 780 °С, температура размягчения 1650 °С. Оно инертно по отношению к ряду химических реагентов (кроме фтороводородной и фосфорной кислот, щелочей и карбонатов щелочных металлов) и прозрачно для ультрафиолетовых лучей (в отличие от обычного стекла). Последнее делает кварцевую посуду незаменимой для проведения фотохимических реакций[1][3][4][5][6].

Недостатком посуды из кварцевого стекла, также, как и из силикатного, является её хрупкость[1].

Фарфоровая посуда

Фарфор получают из смеси кварца, белой глины, шпата и алюмосиликатов при нагревании. В отличие от стекла и кварца фарфор обладает хорошей механической и химической стойкостью (устойчив к воздействию щелочей и кислот, кроме фосфорной и фтороводородной). Он обладает бо́льшей, чем стекло и кварц термической стойкостью (1000—2000 °С), но тяжёлый и непрозрачный.

Если фарфоровая посуда покрыта глазурью, то она выдерживает температуру до 1200 °С, не глазурованная посуда термостойка до 1300 °С[1][3].

Из фарфора изготавливают стаканы, кру́жки, воронки, выпарительные чашки, тигли, ступки с пестиком и ложки-шпатели[1].

Посуда из полимерных материалов

Химическая посуда, изготовленная из разнообразных полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен, фторопласт, полиакрилаты и др.), отличается лёгкостью, механической прочностью, термической стойкостью в широком интервале температур, устойчивостью к агрессивным веществам (щёлочи и кислоты). Кроме того, она быстро высыхает после мытья, что позволяет практически сразу использовать её для других целей. Из полимерных материалов изготавливают пробирки, стаканы, цилиндры, пипетки, воронки, промывалки, капельницы, флаконы, банки для хранения и другую посуду общего назначения[1].

Металлическая посуда

Металлы находят сравнительно ограниченное применение для изготовления химической посуды (не считая сосудов, работающих под давлением). Примером металлической посуды являются тигли, применяемые для прокаливания и озоления веществ. Они могут быть изготовлены из железа и других менее активных металлов (Pt, Au, Ag, Cu)[1].

Лабораторная посуда общего назначения

В группу лабораторной посуды общего назначения входит та посуда, которая должна составлять основное наполнение любой лаборатории и без которой невозможно выполнить бо́льшую часть работ. К ней относятся пробирки, воронки, химические стаканы, плоскодонные и конические колбы (Эрленмейера), колба Бунзена, кристаллиза́тор, переходники и краны[2][3].

Лабораторная посуда специального назначения

Лабораторная посуда специального назначения используется для выполнения одной определённой цели (например, фильтрование под вакуумом, получение газов, разделение смеси близкокипящих жидкостей и др.). К посуде данной группы относятся: аппарат Киппа, аппарат Сокслета, круглодонные, грушевидные и остродонные колбы, колбы Бунзена, Вюрца, Энглера и Кьельдаля, склянка Вульфа, склянка Тищенко, склянка Дрекселя, делительные и капельные воронки, воронка Бюхнера, холодильники и дефлегматоры, ареометры и пикнометры, переходники и алло́нжи, эксикаторы, капельницы и др.

Большая часть посуды специального назначения применяется в органическом синтезе[2][3].

Мерная химическая посуда

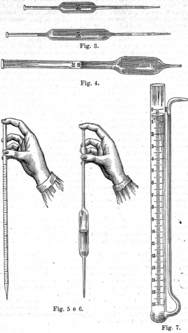

Мерная химическая посуда используется для измерения объёма жидкости. К ней относятся мерные цилиндры и мензурки, мерные стаканы, пипетки и многое другое.

Выбор мерной посуды обусловлен задачей, стоящей перед исследователем, так как разные виды посуды обладают неодинаковой степенью точности измерения объёма жидкости. В зависимости от относительной погрешности, допускаемой при измерении объёма, мерная посуда делится на две группы — неточная и точная. К неточной мерной посуде, которая служит для приблизительного измерения объёма жидкости, относятся мерные цилиндры, мензурки, мерные стаканы, мерные пробирки, пипетки Пастера. Относительная погрешность измерения с помощью такой посуды составляет 1 % и более. Для более точных измерений используется точная мерная посуда, к которой относятся мерные колбы (классическая мерная колба, колбы Штоманна, пикно́метр), мерные пипетки (пипетки Мора, градуированные), микропипетки, пипеточные дозаторы, бюретки (микробюретки Банга, Пеллета, Гибшера; автоматическая бюретка Шиллинга, цифровые бюретки)[2][3].

Литература

- Воскресенский П. И. Техника лабораторных работ. — Л.: Химия, 1973. — 717 с.

- Грандберг И. И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии: Пособие для студ. вузов. 4-е изд.. — М.: Дрофа, 2001. — 352 с. — ISBN 5-7107-3955-3.

- Жуков А. В., Чижевская С. В., Клименко О. М. Техника лабораторных работ: учеб. пособие.. — М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2015.. — 123 с. — ISBN 978-5-7237-1243-0.

- Иванов В. Г., Гева О. Н., Гаверова Ю. Г. Практикум по органической химии: учебное пособие для высших педагогических учебных заведений. — М.: Академия, 2000. — 287 с. — ISBN 5-7695-0586-9.

- Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: Пособие для вузов / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / Под ред. Н.А. Тюкавкиной. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дрофа, 2002. — 384 с. — ISBN 5-7107-4724-6.

- Чернова О. Б., Сигитова Г. П. ТЕОРИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. Техника безопасности в химической лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование [Электронный ресурс]: учеб. пособие.. — Владимир: Изд-во ВлГУ, 2023. — 134 с. — ISBN 978-5-9984-1855-6.

Примечания

- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 Чернова О. Б., Сигитова Г. П. ТЕОРИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. Техника безопасности в химической лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — Владимир: Изд-во ВлГУ, 2023. — С. 22—94. — 134 с. — ISBN 978-5-9984-1855-6.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Воскресенский П. И. Техника лабораторных работ. — Л.: Химия, 1973. — С. 45. — 717 с.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: Пособие для вузов / Н. Н. Артемьева, В. Л. Белобородов, С. Э. Зурабян и др. / Под ред. Н. А. Тюкавкиной. — М.: Дрофа, 2002. — С. 18—19. — 384 с. — ISBN 5-7107-4724-6.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 Иванов В. Г., Гева О. Н., Гаверова Ю. Г. Практикум по органической химии: учебное пособие для высших педагогических учебных заведений. — М.: Академия, 2000. — С. 9. — 287 с. — ISBN 5-7695-0586-9.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Жуков А. В., Чижевская С. В., Клименко О. М. Техника лабораторных работ: учеб. пособие. — М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2015. — 123 с. — ISBN 978-5-7237-1243-0.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 Грандберг И. И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии: Пособие для студ. вузов. — М.: Дрофа, 2001. — С. 7. — 352 с. — ISBN 5-7107-3955-3.

Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело! |