Торопов, Константин Александрович

| Константин Александрович Торопов | |

|---|---|

| |

| Дата рождения | 12 мая 1860 |

| Место рождения | с. Калиновское, Пермская губерния, Российская империя |

| Дата смерти | 26 июня 1933 (73 года) |

| Место смерти | Оренбург, СССР |

| Страна |

|

| Научная сфера | Математика, методика обучения математике, история математики |

| Место работы | Пермская мужская гимназия, Мариинская женская гимназия, Красноуфимское реальное училище, Пермское Алексеевское реальное училище, Таганрогское техническое училище, Оренбургское реальное училище, Оренбургский политехнический институт, Оренбургский институт народного образования |

| Альма-матер | физико-математический факультет СПбГУ (1878 год) |

| Учёная степень | Кандидат математических наук |

| Учёное звание | Штатный профессор |

| Известен как | Автор общего метода решения треугольников |

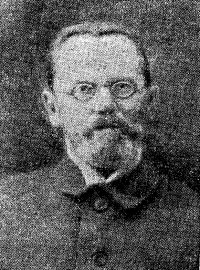

Константи́н Алекса́ндрович То́ропов (12 мая 1860, село Калиновское, Камышловский уезд, Пермская губерния — 26 июня 1933, город Оренбург, Оренбургская область) — русский и советский математик и педагог, директор реального училища в Оренбурге, ректор политехнического института в Оренбурге, первый штатный профессор Оренбургского института народного образования. Автор учебников и пособий для средней школы. Предложенный им метод решения треугольников вошёл в курс тригонометрии С. И. Новосёлова «Общий принцип Торопова решения треугольников»[1].

Биография

Константин Александрович родился 12 мая 1860 года в селе Калиновском Камышловского уезда, Пермской губернии в семье священника Христорождественской церкви Торопова Александра Афанасьевича (1830 –1898) и его супруги Феодосии Ксенофонтовны[2] . Александр Афанасьевич Торопов в 1850 году окончил Пермскую духовную семинарию [3], несколько раз избирался на должность духовника округа, выполнял обязанности депутата на епархиальных съездах [4]. В 1871 году он открыл в своем доме «безвозмездное» училище и преподавал в нём.

Константин Александрович, как и его отец, обучался в Пермской духовной семинарии. Благодаря упорству, целеустремленности и обладая хорошими способностями, он стал одним из лучших её учеников[5]. В 1878 году Константин Александрович поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. Большое влияние на формирование его как математика-педагога оказала знаменитая Петербургская математическая школа, возглавляемая Пафнутием Львовичем Чебышевым.

В 1883 году Константин Александрович окончил университет со степенью кандидата математических наук и был оставлен для приготовления к профессорскому званию. Два года он работал при университете, сдал магистерские экзамены и опубликовал ряд работ. Магистерская диссертация К. А. Торопова была высоко оценена оппонентами, но из-за полученного отзыва о политической неблагонадежности её автора Константин Александрович не был допущен к защите. После этого К. А. Торопов не мог получить место работы в средней школе, и был вынужден поступить на службу в качестве счетовода в контору Пермской железной дороги. Только 18 декабря 1886 года он наконец получил место сверхштатного преподавателя математики в Пермской мужской гимназии и с этого времени непрерывно преподавал математику в разных учебных заведениях:

- вначале в Перми (с 1886 по 1888 — в Пермской мужской гимназии, а с 1888 по 1890 — в Мариинской женской гимназии),

- потом по неизвестным обстоятельствам он покидает Пермь и преподает математику в Красноуфимском реальном училище (1890—1892),

- в 1892, вернувшись в Пермь, он получает место преподавателя математики в Пермском Алексеевском реальном училище и работает в нём до лета 1901, после чего навсегда уезжает из Перми,

- с 1901 по 1908 он преподаёт в Таганрогском техническом училище,

- с 1908 по 1910 — в Белебеевском реальном училище,

- с 1910 до июня 1933 – в Оренбурге.

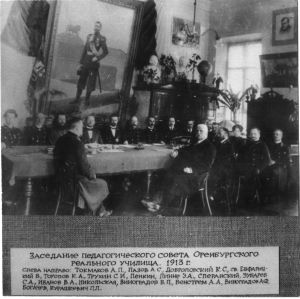

В 1910 году Константин Александрович вместе с женой Клавдией Матвеевной переехал в Оренбург. Здесь педагогическая деятельность К. А. Торопова продолжилась в реальном училище, куда он был назначен на должность директора. В то время здесь успешно работал математический кружок[6]. На его заседаниях выступали как преподаватели, так и учащиеся. Лучшие доклады печатались в журнале «Записки математического кружка при Оренбургском реальном училище» (1906 –1913). Константин Александрович на протяжении нескольких лет был председателем этого кружка и выступал с различными докладами перед его членами.

К. А. Торопов вел большую общественную работу, выступал на различных совещаниях учителей, был руководителем Оренбургского педагогического общества, читал публичные лекции по педагогике и методике преподавания математики. Первого января 1912 года Константин Александрович был произведён в чин действительного статского советника[7]. После революции он возглавлял комиссию по составлению новой программы по математике для средних учебных заведений.

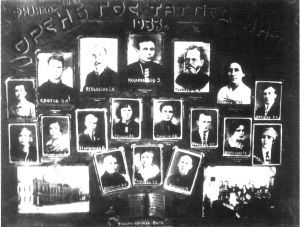

В 1919 году был создан Оренбургский институт народного образования (ОИНО), на базе которого в дальнейшем был организован педагогический институт (ныне Оренбургский государственный педагогический университет)[8]. Преподавателями физико-технического отделения института стали квалифицированные педагоги, ранее работавшие в учебных заведениях Оренбурга. Среди них был и К. А. Торопов. В этом же году Народный комиссариат просвещения Киргизской ССР присвоил К. А. Торопову звание профессора математики. Помимо чтения лекций и ведения практических занятий по математике, высшей алгебре и тригонометрии, Константин Александрович заведовал факультетской физико-математической библиотекой, большую часть которой составляли его личные книги.

Весной 1919 года по инициативе группы инженеров в Оренбурге был открыт политехнический техникум. Через год он преобразован в институт[9]. С 1919 года и до закрытия в 1923 году К. А. Торопов был ректором этого учебного заведения.

В 1930 году была организована кафедра математики, которая вошла в состав физико-технического отделения Татаро-Башкирского педагогического института Оренбурга (заменившего ОИНО). Её возглавил первый штатный профессор института К. А. Торопов[7]. Около полувека К. А. Торопов преподавал математику. Тысячи учителей получили математическую и методическую подготовку под его руководством.1

Константин Александрович умер 26 июня 1933 года в Оренбурге.

Семья

О семье Константина Александровича и его супруги Клавдии Матвеевны сведений почти не сохранилось. Известно только, что в семье Тороповых было четверо детей: три дочери (Галина 1887 года рождения, Татьяна 1891 года рождения, Ирина 1894 года рождения) и сын Александр (1888 года рождения) [10]. Все дети получили достойное образование. Об этом можно судить, опираясь на текст из прошения, которое К. А. Торопов подавал, находясь в Оренбурге: «В заключение осмеливаюсь беспокоить Ваше Правительство просьбой pro domo sua (личная просьба) – о представлении моим двум дочерям мест преподавательниц в младших классах местных гимназий, одной – русского языка и другой – арифметики. Просьба вызывается материальными соображениями, так как мне приходится содержать семейного сына студента и двух дочерей, обучающихся в Петербурге»[11]. Его вторая дочь Татьяна Константиновна Торопова (1891–1933) окончила Таганрогскую женскую гимназию, имела звание домашнего учителя. В 1913 году была преподавателем чистописания и рисования Ирбитской Мариинской женской гимназии[10]. Не позднее 1919 года она переехала в Оренбург. Сын Торопова Александр Константинович после окончания Петербургского университета преподавал в ОИНО высшую математику.

Метод Торопова решения треугольников

В основе метода решения треугольников, предложенного К. А. Тороповым, лежат две теоремы: теорема синусов и теорема о том, что алгебраическая сумма, составленная из числителей равных отношений, относится к такой же сумме из знаменателей, как один из этих числителей относится к своему знаменателю. На основе них получается цепочка равенств, которую Константин Александрович называет «магическим рядом»[12]. Выбирая соответствующие равенства из этой цепочки, можно решить любую задачу по определению элементов треугольника по трём его данным элементам, однозначно определяющим этот треугольник. Все задачи по нахождению элементов треугольника можно разбить на пять основных групп:

- даны два угла и один какой-нибудь линейный элемент;

- даны один угол и два линейных элемента;

- даны три линейных элемента;

- известно отношение линейных элементов;

- даны некоторые соотношения, содержащие известные углы, которые составляют стороны треугольника с каким-нибудь направлением.

Научные и педагогические труды

- Интегрирование некоторых обыкновенных дифференциальных уравнений (1884)[13].

- Об интегрировании в конечном виде одного класса дифференциалов (1885)[14].

- О приведении гиперэллиптических интегралов к эллиптическим (1887)[15].

- Об одном преобразовании гиперэллиптических интегралов (1889)[16].

- Краткий курс прямолинейной тригонометрии (1894)[17].

- Памяти о Иоанне Первушине (1900)[18].

- Элементарная алгебра. Курс средних учебных заведений (1900)[19].

- Магический ряд и применение его к решению задач (1908)[20].

- Геометрическое представление кратной прогрессии и предела суммы членов бесконечно убывающей прогрессии (1912)[21].

- К вопросу о вычислении корней кубического уравнения (1912)[22].

- О вычислении дня празднования Пасхи по Юлианскому календарю (1912)[23].

- Из архивной пыли (1912)[24].

- О преобразовании алгебраической дроби в сумму дробей (1913) [25].

- Об одном линейном дифференциальном уравнении второго порядка (1916)[26].

- Конспективный курс прямолинейной тригонометрии (1922)[27].

Примечания

- ↑ Бородин А. И., Бугай А. С. Биографический словарь деятелей в области математики / под ред И. И. Гихмана. — Киев: Радянська школа, 1979. — С. 480. — 607 с.

- ↑ Столяров Н. А. Константин Александрович Торопов (рус.) // Математика в школе : журнал. — 1955. — 2 января (№ 1). — С. 70—71.

- ↑ Шестаков Я. Справочная книга всех окончивших курс Пермской духовной семинарии : В память исполнившегося в 1900 г. (1800-XI/XI-1900) 100-летия Пермск. духов. семинарии. — Пермь, 1900. — С. 32. — 101 с.

- ↑ Ведомости Калиновской Христорождественской церкви о священно-церковнослужителях за 1824–1854 годы. Ведомость о церкви Христорождественской Камышловского уезда, Калиновского села Екатеринбургской епархии за 1854г. // ГАСО. Ф. 271. Оп.1 Д.11. № 157 об.

- ↑ Игнатушина И. В. Математик и методист Константин Александрович Торопов (рус.) // Вестник Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина : журнал. — 2016. — 29 января (№ 37). — С. 21—34.

- ↑ Новак Н. М. Журнал «Записки математического кружка при оренбургском реальном училище» как отражение уровня математического образования в оренбургской губернии в начале XX века (рус.) // Математическое образование в Оренбургском крае. История и современность. : сборник научных трудов. — 2011. — С. 95—105.

- ↑ 7,0 7,1 Игнатушина И. В. Константин Александрович Торопов и математическое образование в Оренбурге (рус.) // Математическое образование в Оренбургском крае. История и современность. : сборник научных трудов. — 2011. — С. 106—130.

- ↑ Болодурин В. С. Оренбургский государственный педагогический университет. История, достижения, пути развития (рус.) // Педагогический журнал Башкортостана : журнал. — 2008. — № 1(14). — С. 52—61.

- ↑ До столетия ОГУ осталось бы немного… (рус.) // Университет : газета. — 2010. — № 33(1039).

- ↑ 10,0 10,1 Памятная книга Оренбургского учебного округа на 1915г.. — Уфа, 1915. — С. 22—26, 256. — 616 с.

- ↑ Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф.82, оп. 1, д.135, Л. 34.

- ↑ Игнатушина И.В. О работе К. А. Торопова «Магический ряд и применение его к решению задач» (рус) // Математическое образование в Оренбургском крае. История и современность : Сборник научных трудов. — 2011. — С. 181-185.

- ↑ Торопов К.А. Интегрирование некоторых обыкновенных дифференциальных уравнений. — Харьков: Университетская типография, 1884. — 26 с.

- ↑ Торопов К.А. Об интегрировании в конечном виде одного класса дифференциалов. — Харьков: Университетская типография, 1885. — 25 с.

- ↑ Торопов К.А. О приведении гиперэллиптических интегралов к эллиптическим. — Пермь: Типография губернской земской управы, 1887. — 26 с.

- ↑ Торопов К.А. Об одном преобразовании гиперэллиптических интегралов. — Харьков: Университетская типография, 1889. — 22 с.

- ↑ Торопов К. А. Краткий курс прямолинейной тригонометрии. — Пермь: Типография губернской земской управы, 1894. — 116 с.

- ↑ Торопов К.А. Памяти о Иоанне Первушине (рус.) // Пермские губернские ведомости. : газета. — 1900. — 19 декабря (№ 273). — С. 3.

- ↑ Торопов К. А. Элементарная алгебра. Курс средних учебных заведений. — Пермь: Типография Губернской земской управы, 1900. — 272 с.

- ↑ Торопов К.А. Магический ряд и его применение к решению задач (рус.) // Математическое образование в Оренбургском крае. История и современность : Сборник научных трудов. — 2011. — С. 187-230.

- ↑ Торопов К. А. Геометрическое представление кратной прогрессии и предела суммы членов бесконечно убывающей прогрессии (рус.) // Записки математического кружка при Оренбургском реальном училище : журнал. — 1912. — № 6. — С. 32-34.

- ↑ Торопов К. А. К вопросу о вычислении корней кубического уравнения (рус.) // Записки математического кружка при Оренбургском реальном училище : журнал. — 1912. — № 7. — С. 31-32.

- ↑ Торопов К. А. О вычислении дня празднования Пасхи по Юлианскому календарю (рус.) // Записки математического кружка при Оренбургском реальном училище : журнал. — 1912. — № 7. — С. 39-49.

- ↑ Торопов К. А. Из архивной пыли (рус.) // Записки математического кружка при Оренбургском реальном училище : журнал. — 1912. — № 7. — С. 51-54.

- ↑ Торопов К. А. О преобразовании алгебраической дроби в сумму дробей (рус.) // Записки математического кружка при Оренбургском реальном училище : журнал. — 1913. — № 8. — С. 44-49.

- ↑ Торопов К. А. Об одном линейном дифференциальном уравнении второго порядка. — Казань: Типо-литография Императорского Казанского университета, 1916. — 6 с.

- ↑ Торопов К. А. Конспективный курс прямолинейной тригонометрии. — Оренбург: Киргосиздат,, 1922. — 116 с.

Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело! |

Данная статья имеет статус «проверенной». Это говорит о том, что статья была проверена экспертом |

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся 12 мая

- Родившиеся в 1860 году

- Родившиеся в с. Калиновское, Пермская губернии

- Умершие 26 июня

- Умершие в 1933 году

- Умершие в Оренбурге

- Учёные по алфавиту

- Знание.Вики:Готовые статьи о людях

- Знание.Вики:Готовые статьи по науке

- Знание.Вики:Готовые статьи по алфавиту

- Наука

- Математика

- Педагогика

- Проверенная статья